明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

・ガクチカでゼミ経験は使えるか

・ゼミ経験のアピールの仕方

・ゼミ活動でアピールできる能力

・ガクチカの基本的な書き方

・内容を差別化したい人

・自分の興味や関心を伝えたい人

・ゼミで学んだことを仕事で活かしたい人

・学業に注力していたことをアピールしたい人

就職活動では自分がどのような人間で、どのような強みをもっているのかをアピールする必要があり、しっかりと伝えられたかどうかが合否を左右します。

ほかの就活生との違いや、これまでの経験からどのような事柄を学んだのかなど、経験とそこから学んだことを簡潔に伝えなくてはなりません。

特にガクチカは、個人のこれまでの頑張りを全力でアピールする必要があります。

企業としても、どんなことに力を入れてきたのかによって合否の判断をする場合もあるため、ほかの就活生と差別化できる個人としての強みを用意しておく必要があります。

ガクチカでゼミ経験をアピールしようと考えている場合、何をアピールすればよいのか悩む方もいるかもしれません。

そこで今回は、ゼミに焦点を当てたガクチカの書き方やポイントアピール方法を具体的に解説していきます。

【ゼミ経験のガクチカ】ゼミのアピールがおすすめな人

就活のガクチカ(学生時代に力を入れたこと)で、何をアピールすれば良いか悩む人も多いはず。

そんな中で「ゼミ活動」は、協調性や主体性、論理的思考力など、企業が重視するポイントを自然に盛り込める絶好の題材です。

本記事では、ゼミを活かしたガクチカの書き方や、ゼミアピールが特におすすめな人の特徴をわかりやすく解説します。

学んだことを仕事で活かしたい人

ゼミ活動は、専門知識を深めるだけでなく、その学びを企業でどう活かせるかを考える貴重な機会です。

特に「学んだことを仕事で活かしたい」と考えている人にとっては、ゼミでの経験がガクチカとして非常に有効です。

研究テーマに対して主体的に取り組んだ姿勢や、得た知識を実践的にどう応用しようとしたかを語ることで、学びと将来の仕事とのつながりを明確に伝えることができます。

企業側も「学んだことを実務で活かせる人材」を求めているため、ゼミ経験はその橋渡しとして大きな説得力を持ちます。

興味や関心を伝えたい人

自分の関心や志向を企業にしっかりと伝えたい人にとって、ゼミ活動は強力なアピール材料になります。

なぜその研究テーマを選んだのか、どんな視点で深めていったのかを語ることで、自分の興味が一時的なものではなく、継続的な探究心に裏打ちされたものであることを示せます。

特定の分野への関心や価値観が明確な人ほど、ゼミでの経験が自己PRや志望動機と自然につながり、説得力を持たせることが可能です。

企業側に「なぜこの仕事なのか」という問いに対する答えを印象づけるためにも、ゼミの取り組みを通じて自分の関心軸を丁寧に伝えていくことが重要です。

他の学生と差別化したい人

就活では、多くの学生が似たようなエピソードを語る中で、いかに自分を印象づけるかが鍵になります。

その点、ゼミ活動は他の学生と差別化を図るのに効果的です。

取り組んだテーマや課題、そこに至るまでの過程は個人ごとに異なり、オリジナリティを持たせやすいからです。

また、ゼミでの経験は「考え抜く力」や「課題に対する向き合い方」など、表面的ではない資質を伝えることにもつながります。

他の学生と一線を画したエピソードを語りたい人にとって、ゼミの経験は自分だけの物語を作るための強力な武器になるでしょう。

学業に注力していたことをアピールしたい人

学生生活の中で特に学業に力を入れてきたことを伝えたい人にとって、ゼミでの取り組みは絶好のアピール材料になります。

出席や課題提出にとどまらず、自ら問いを立てて深く掘り下げ、主体的に学びを深めた姿勢を示せるからです。

特に、専門分野に真剣に向き合ってきたことを伝えることで、知的好奇心や継続力、論理的思考といった強みをアピールできます。

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカのポイント・コツ

ガクチカはこれまでの経験を伝える項目ですが、単に経験したことを書く場所ではありません。

どのような経験をして、そこからどのようなことを学んだのか、学んだことを活かした結果どのような改善につながり、何を学んだのかなど、経験談をただ書くのではなく、重要なポイントを抑えているかどうかが大切です。

特にガクチカでゼミについて記載する場合、ほかの就活生とエピソードが重複する可能性もあります。

特有な経験であれば、それだけで注目を集められますが、経験が似通っている場合はそうもいきません。

同じような経験をしていたとしても、改善方法や学んだことが特有であれば注目を集められるでしょう。

そのため、ほかの就活生と差別化できるポイントを押さえておく必要があります。

- 研究内容と業務の関連性を考慮する

- 伝え方の工夫

- 企業が求める人物像に合わせる

- 数字を使って具体性を持たせる

- ゼミでの学びや考えを、入社後の「貢献力」にする

研究内容と業務の関連性を考慮する

ゼミ経験をガクチカとして伝える際には、研究内容と企業の業務の関連性を考慮し、それに応じたアピールの仕方を工夫することが重要です。

研究が直接業務に関係する場合は、どのようにその知識やスキルを活かせるかを具体的に説明し、即戦力となることを示すべきです。

一方で、研究が業務と関連しない場合は、ゼミを通じて得た思考力や問題解決能力、チームでの協働経験をアピールし、それがどのように仕事で活かせるのかを明確に伝えることが求められます。

関連がある場合

ゼミでの研究が企業の業務と関連している場合は、研究成果や身につけたスキルをどのように活かせるのかを明確に伝えることが大切です。

企業は、即戦力となる知識や専門性を持つ人材を求めているため、「ゼミで学んだことがそのまま仕事に活かせる」という形で話すことができれば、高い評価を得ることができます。

また、文系の研究であっても、マーケティングや心理学、経済学といった分野の知識はコンサルティング業界や広告業界など、さまざまな職種に応用可能です。

関連がない場合

一方で、研究内容が業務と直接関係しない場合は、研究を通じて身につけた思考力やスキルをアピールすることが重要になります。

企業が求めるのは専門知識があるかどうかだけではなく、どのように課題を捉え、解決へ向けて行動できるかという力です。

そのため、研究テーマが志望業界と異なっていたとしても、ゼミでの取り組みを通じて培った論理的思考力や課題解決力、チームワークを強調することで、十分にアピールが可能です。

研究が業務と関連していない場合でも、実験やデータ収集、プレゼンテーションの経験は、どの業界でも評価される要素です。

伝え方の工夫

ゼミでの研究内容を適切に伝えるには、簡潔で分かりやすく、かつ説得力のある説明を意識する必要があります。

どれだけ高度な研究をしていても、聞き手に伝わらなければ意味がありません。

以下の3つのポイントを押さえて話すことで、相手にとって理解しやすい内容になります。

専門用語を避ける

ゼミでの研究内容を説明する際、専門的な用語を使いたくなるかもしれません。

しかし、企業の面接官が必ずしもその分野の専門知識を持っているとは限りません。

そのため、専門用語を多用すると、かえって内容が伝わりにくくなってしまいます。

専門用語をどうしても使う必要がある場合は、簡単な言葉に言い換えるか、具体的な例を交えて説明することで、聞き手の理解を助けることができます。

背景や状況を明確に伝える

ゼミでの研究をガクチカとして伝える際には、どんな研究をしたのかだけでなく、なぜその研究をしたのか、どんな課題や動機があったのか」を明確にすることが重要です。

研究の背景や目的を説明することで、研究に対する意欲や考え方が伝わり、より魅力的なアピールにつながります。

エピソードには数字を交える

研究の成果や取り組みを説明する際には、できるだけ数字を用いることで具体性が増し、説得力のあるアピールにつながります。

「努力しました」「頑張りました」といった抽象的な表現ではなく、実際にどれくらいの成果を出したのか、どのような規模の研究だったのかを示すことで、面接官にも伝わりやすくなります。

「論文を50本調査し、データを整理して比較分析しました」「フィールドワークを3カ月間行い、100人以上にインタビューを実施しました」といった具体的な数字を入れることで、取り組みのインパクトを強調することができます。

このように、ゼミ経験をガクチカとしてアピールする際には、誰でも理解できる表現を使い、研究の背景や目的を明確にし、具体的な数字を交えて伝えることで、面接官に伝わりやすく、説得力のあるガクチカにつながります。

企業が求める人物像に合わせる

ゼミ経験をガクチカとして伝える際には、単に研究を頑張りましたと話すだけでは十分なアピールにはなりません。

企業は、応募者がどのような人物であり、入社後にどのように活躍できるのかを重視しています。

そのため、企業の求める人物像に合わせた伝え方を意識し、自分の強みを明確に伝えることが重要です。

何をアピールするのかを明確にする

ゼミ経験を通じて培ったスキルはさまざまですが、特に就活においては「主体性」「リーダーシップ」「協調性」などが評価されることが多いです。

これらの要素の中で、どの強みをアピールしたいのかを明確にし、それに基づいてエピソードを組み立てることが大切です。

自分がどのような強みを持ち、それをどのように発揮したのかを具体的に説明することで、面接官に強い印象を与えることができます。

企業の特性や求めるスキルに合ったエピソードを選ぶ

ゼミ経験をアピールする際は、志望する企業がどのような人材を求めているのかを事前に理解し、それに合ったエピソードを選ぶことが大切です。

企業ごとに求めるスキルや適性は異なるため、一つのエピソードを使い回すのではなく、企業ごとに伝え方を調整することがポイントになります。

企業の求めるスキルや適性に合わせてゼミ経験を伝えることで、この人は自社の業務にマッチしていると感じてもらいやすくなります。

組織での貢献が伝わるようにする

企業は、個人の能力だけでなく、組織の中でどのように貢献できる人材かを重視します。

そのため、ゼミ経験を語る際には、チームの中でどのような役割を果たしたのかを明確にし、自分の強みを活かしてどのように貢献したのかを伝えることが大切です。

ゼミの研究は、個人で行うものもあれば、グループで進めるものもあります。

グループでの研究経験がある場合は、チームの中でどのような役割を担い、どのように貢献したのかを伝えると、企業が求める協調性やリーダーシップをアピールできます。

数字を使って具体性を持たせる

ガクチカでゼミ経験を語る際、数字を用いることは非常に有効な手段です。

具体的な数字を盛り込むことで、話に説得力が増し、聞き手の印象に残りやすくなります。

ゼミで論文を執筆しましたと述べるよりも、1万字の論文を3ヶ月かけて執筆しましたと言う方が、努力の度合いや達成度が具体的に伝わります。

このように、数字を使うことで、抽象的な表現を避け、具体的なイメージを相手に伝えることができます。

研究の規模、調査人数、データ量、分析結果など、可能な限り数字で示せる部分を探し、積極的に活用しましょう。

具体的な数字は、あなたのガクチカをより鮮明にし、採用担当者に強い印象を与えるための鍵となります。

ゼミでの学びや考えを、入社後の「貢献力」にする

ガクチカでゼミ経験を語る上で最も重要なことは、ゼミでの学びや考えを、入社後の貢献力に繋げて説明することです。

企業が知りたいのは、あなたがゼミで何をしたかだけでなく、その経験を通してどんな成長を遂げ、入社後にどのように活躍してくれるのかということです。

「この経験を通して、私は課題発見能力と問題解決能力を身につけました。

入社後は、この能力を活かして、〇〇という業務で課題をいち早く見つけ、解決策を提案することで、チームに貢献したいと考えています。」のように、ゼミでの学びと入社後の貢献を具体的に結びつける必要があります。

ゼミでの経験を入社後の貢献に繋げて語ることで、企業はあなたが自社で活躍してくれるイメージを持ちやすくなり、採用に繋がりやすくなります。

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカで活かせるゼミでの経験6選

会社は組織であるため、就活生は組織に貢献できることをアピールする必要があります。

仮に、ほかの就活生とは明らかに異なる秀でた能力をもっている場合であれば、その能力を存分にアピールしていけばニーズにマッチする可能性もあります。

しかし、多くの就活生は特異的な能力などもっていません。

したがって、ガクチカでアピールするポイントは協調性に重きを置く必要があります。

会社という組織に仕事を通して貢献するためには何より協調性が大切です。

個人としての能力も必要ですが、それ以上にほかの社員と協力して物事を進める能力が必要になるため、そこにゼミでの経験を結びつけるとよいでしょう。

ゼミでの経験を実際の仕事や社会人としてのこれからに結びつけてアピールしてください。

- 学業の専門分野

- チームでの経験

- 挫折経験

- プレゼン・コンテスト

- フィールドワーク・インターン経験

- データ分析・論理的思考力

①学業の専門分野

ゼミでの学習内容は専門的な分野であり、多くの場合、就職後の業務内容に直結するものではありません。

つまり、学習した内容を一生懸命アピールしたとしても、その企業で必要とされていないスキルである場合は好印象を与えられません。

大切なことは学習した内容ではなく、どのように業務と結びつけるかなのです。

そのためには、学習内容を伝えるのではなく、どのような背景があってどんな分野を学んだのかを伝える必要があります。

これを伝えることにより、どのような考え方をもっているのか、その考え方は業務を遂行するうえで有効的であるかを人事が判断できるようになります。

単に学習内容を伝えただけでは、その人を知ることはできません。

考え方や人間性などを知ってもらうように意識すると、よりよいイメージをもってもらえ、企業と就活生のミスマッチの予防にもつながります。

②チームでの経験

ゼミの規模の大小はあれど、ゼミも1つの組織であることには変わりありません。

組織はチームであるため、お互いの協力や一人ひとりの協調性が非常に重要です。

企業においても組織で業務を遂行していくため、組織に貢献する力が求められます。

そのため、就活生がゼミというチームにおいてどのような役割を担ったのかを伝えることで人事に好印象を与えられます。

チームで活動することの大切さや難しさを学んだゼミでの経験を伝えましょう。

ここで大切なことは、できるだけ具体的なエピソードを用いるということです。

具体的なエピソードがないと発言に対する裏づけがなく、返って印象の悪い発言になってしまいます。

より鮮明なイメージをもってもらうためにも具体的なエピソードを用いて、できるだけ具体的に伝えましょう。

③挫折経験

大学生にとってゼミは、決して楽なものではなく、ときには苦労の連続になります。

ゼミでの研究においてつまずいてしまったこと、そしてそのときの課題をどう解決したのかを、しっかりアピールしましょう。

ベンチャー企業では若いときから大きな事業を任せられることも多く、その際は多くの課題が出てくることでしょう。

しかし、一つひとつの課題を自力で乗り越えていかなければなりません。

就活生にその力が備わっているかどうかもは、採否を決めるにあたってとても重要です。

挫折経験を披露してしまうのは、就活で不利になると思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。

挫折経験をあり、そこから立ち直って課題を解決したということは、かえってベンチャー企業には印象が良いのです。

木下恵利

マネジメントとチームワークを発揮した経験を求める場合が多いです。理由は入社後に不可欠な力で、マネジメントは自身が後輩を指導する立場になった時、チームワークはチームで働く際に不可欠な要素になってきます。

④プレゼン・コンテスト

大学のゼミといえば、実際にこれまでやってきたことをプレゼンすることもあるでしょう。

例えば、プレゼンに関するコンテストに参加したことがある場合は、その内容をガクチカとして活かすこともできます。

プレゼンはいきなりぶっつけ本番で臨むような人はいないはずですので、おそらくさまざまな準備をした経験があるでしょう。

つまり、そのエピソードを活用すれば、それがガクチカになるのです。

⑤フィールドワーク・インターン経験

ゼミ活動の中には、研究室や教室の中だけではなく、実際に現場に足を運んで調査を行うフィールドワークや、企業と連携したインターン活動が含まれることがあります。

これらの経験は、学問としての研究にとどまらず、現場でのリアルな課題に触れ、主体的に考え、行動する力を身につける機会となります。

また、企業と連携したゼミ活動では、実際のビジネス課題をテーマに、マーケティング戦略の提案や、新規事業の企画立案に取り組む機会 もあります。

机上の学問とは異なり、実際のデータを用いて課題を分析し、企業の担当者とディスカッションを重ねながら提案を形にすることで、ビジネスの実践的な視点や、成果を求められる環境での思考力が鍛えられます。

⑥データ分析・論理的思考力

ゼミ活動の中で、論文や資料を読み込むだけではなく、データを活用して客観的な分析を行う経験を積んだ人も多いでしょう。

研究において、単なる主観的な意見ではなく、データに基づいて結論を導き出す力は、論理的思考力を培う貴重な機会になります。

また、理系のゼミでは、実験結果をもとに仮説を立て、データを解析しながら検証を進める過程を経験する ことが多いでしょう。限られた情報の中で最適な結論を導き出す能力は、ビジネスの現場でも非常に重要視されるスキルです。

ゼミ活動で培ったデータを整理し、分析し、論理的に結論を導く力は、多くの企業が求める資質のひとつです。

特に、コンサルティングやマーケティング、IT、金融業界など、データを活用する職種を志望する場合、ゼミでの経験を具体的に伝えることで、分析力や論理的思考力をアピールできます。

【ゼミ経験のガクチカ】ゼミ活動のエピソードでアピールしやすい強みの例

ゼミ活動は、個人での研究からグループワーク、フィールドワークまで幅広い経験が得られる場です。

そのため、自分のゼミ経験を通じてどのような強みを培ったのかを整理し、適切にアピールすることが重要です。

ここでは、ゼミ活動のエピソードを活かしてアピールしやすい3つの強みについて解説します。

個人ワークに関する強み

個人研究や卒業論文など、1人で取り組む作業がメインのゼミ活動では、計画性や情報整理力をはじめ、主体的に課題発見から解決まで進めるプロセスが評価されやすくなります。

- スケジュール管理能力(計画性):

卒論や研究計画を立て、締め切りに向けてどのように時間を配分・調整したかを示すと、自己管理能力を伝えられます。 - 臨機応変に対応する力:

研究や論文執筆中に予期せぬ問題が起きたとき、どのようにリサーチの方向性を変えたか、どんな工夫をしたかを具体的に示すと◎。 - 忍耐力:

根気よく調査や実験を継続し、粘り強く取り組む姿勢は、社会人になってからも活きる素質として評価されやすいです。 - 情報整理力:

大量の文献やデータをまとめ、論理的に組み立ててアウトプットできる力は、多くの職種で重宝されます。 - 課題発見力・課題解決力:

研究テーマを決める過程で見つけた疑問や課題を、自分なりにどのように解決へ導いたかをアピールすることで、問題解決型の人材であることを示せます。 - 探究心・チャレンジ精神:

難しいテーマや新しい手法に挑戦した経験があれば、「自ら新しいことに取り組める人材」として好印象を与えられます。

プレゼン・ディスカッションに関する強み

ゼミ発表やディスカッションを通じて議論を重ねる活動では、コミュニケーションスキルや合意形成力など、複数人でやり取りする中で得られる強みがアピールポイントになります。

- 異なる意見を調整する能力:

ゼミメンバーの多様な意見をまとめ、合意を形成する過程は、リーダーシップや調整力を証明するよい材料です。 - 表現力:

わかりやすい資料作成やプレゼンの工夫、相手に伝わる言葉選びなど、発信力の高さを具体的に示しましょう。 - 傾聴力:

他人の意見をきちんと受け止め、必要に応じて自分の考えを修正していく柔軟性は、チームワークを円滑にする大切な要素です。 - 情報整理力:

ディスカッション中に散らばった情報を要点ごとに整理し、議論をスムーズに進められた経験があれば、論理的思考力をアピールできます。 - 主体性:

ゼミ活動において、自ら課題を見つけ、積極的に解決策を提案・実行した経験は、主体性と問題解決能力を強くアピールできます。自発的な行動や、困難に立ち向かったエピソードを具体的に語りましょう。 - リーダーシップ:

ゼミ内で役割を担い、チームをまとめた経験は、リーダーシップを示す上で非常に有効です。メンバーを巻き込み、目標達成に導いた具体的な行動や、チームを活性化させた工夫などを詳しく説明しましょう。

これらの強みは、人と協働して課題を進める仕事では必須の能力です。

どのようにして議論を深め、よりよい結論を導けたのかを具体的に示すことで、企業に入社後の活躍イメージを持ってもらいやすくなります。

フィールドワークに関する強み

ゼミによっては、実地調査や企業・団体との連携を伴うフィールドワークを行うこともあります。

現場に赴いて活動することで得られる強みは、実践力や柔軟性をアピールするうえで効果的です。

- 課題発見力・課題解決力:

現場で気づいた問題点をどのように捉え、具体的な解決策を模索したかは、実務的なスキルとして評価されやすいです。 - 協調性:

現地の人やチームメンバー、指導教員など多方面と連携しながら調査を進める過程で、周囲との関係づくりや信頼獲得に努めたエピソードを伝えましょう。 - モチベーション維持能力:

長期にわたる調査や困難な現場状況でも、最後まで粘り強く取り組んだ経験があれば、その姿勢を強調して「頑張り抜く力」を示せます。

フィールドワークは、机上だけでは得られない学びを通じて、「実行力のある学生」という印象を与えることができます。

課題を自ら見つけ、現場でデータを集め、仮説を立てて検証するプロセスは、入社後も重要となるビジネススキルにつながります。

【ゼミ経験のガクチカ】ゼミ活動でガクチカを書く際の構成

ガクチカを通じて採用担当者は、就活生が力を入れて取り組んだことそのものよりも、そこから何を学んだかを見ています。

大切なのはエピソードそのもののインパクトではなく、そこから何を得たのかです。

そして、その書き方からは就活生に思考能力や論理性が備わっているかを評価しています。

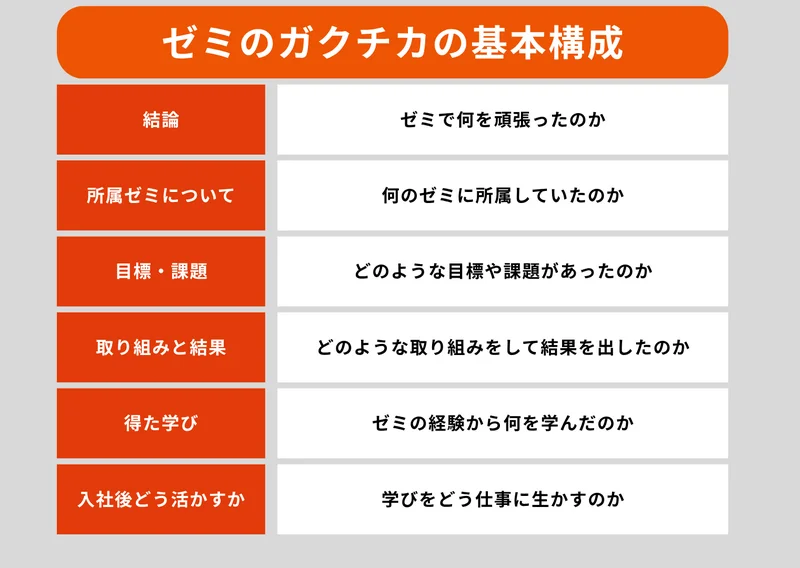

- 結論

- 所属ゼミについて

- 目標・課題

- 取り組みと結果

- 得た学び

- 入社後、どう活かしていくか

1.結論

ガクチカを書くとき、ゼミでどのようなことを頑張ったか結論から書きましょう。

最後まで読まないと結論がわからないような書き方は、企業に提出する書類にはふさわしくありません。

ビジネスにおいては、どのような文章も結論から始めて、何についての記述なのか読み手がすぐわかるようにする必要があります。

そこで結論から入ることで、相手がその文章で何を伝えたのかが明確になり、読むときも内容を追いやすくなるのです。

ここで伝えることは大まかな内容だけにして、余計な説明をせず端的に述べましょう。

もし、表彰された経験などインパクトのあるエピソードがあれば、採用担当者の興味を引きつけるために冒頭部分だけからでもそれがわかるように書くことをおすすめします。

2.所属ゼミについて

結論を伝えた後は、自分が所属していたゼミについて、しっかり説明しましょう。

なぜそのゼミで活動をしていたのかを、明確にしなければいけません。

どんな人にも何かしらきっかけとなることがあったはずですので、わかりやすく簡潔に伝えることを意識してください。

また、ここが欠けてしまうと、そもそも結論に対する説得力がなくなります。

そのため、どんなに良いことを伝えられたとしても、すべて無駄になってしまう恐れがあるので注意しなければいけません。

3.目標・課題

目標とはゼミで研究をするうえでの課題設定で、困難とは研究を進めるうえで大変だったことです。

このとき、すぐにクリアできそうな目標を掲げていると「志の低い人材である」と思われるおそれがあります。

簡単には越えられそうにもない目標を掲げてそれに向かって努力したことを、しっかりアピールできると良いでしょう。

業務でも頑張りが利く人物であると思われれば、採用担当者からの評価も高まるはずです。

困難については、客観的にも困難と言えるのかよく考えましょう。

なぜなら「その程度のことは困難でない」と思われてしまったら、とても不利な状況になるからです

誰が見ても困難な状況下で努力を続けたエピソードであれば、困難なことも乗り越えられる強い精神力のアピールになります。

4.取り組みと結果

ここでは自分がこれまでゼミを通じて、何を経験したのかを説明することになるでしょう。

そこで気をつけてほしいのが、単純に経験した内容だけを伝えるだけでは終わらないことです。

どのような目標を立てて、そこに向かって何をしてきたのかをわかりやすく説明してください。

この際目標が達成されていればいるに越したことはありませんが、必ずしも目標をすべて達成した内容でなくてもかまいません。

困難の原因はどこにあると分析したのか、そして具体的にどのようなことに取り組んだのかが重要です。

取り組みの内容だけでなく、なぜその取り組みが必要だと思ったのかという根拠をしっかり示すように意識すると良いでしょう。

実際の業務では、良かれと思ったことを手当たり次第試していくわけにはいきません。

原因を分析し、成功までの最短ルートを探す必要があります。

原因の分析と取り組みを、思考能力のアピールにつなげていきましょう。

5.得た学び

ゼミ活動に力を注いできた人なら、たとえ失敗談になってしまったとしても、その中でさまざまな経験をしてきたはずです。

だからこそ、大きな学びもたくさんあったことでしょう。

企業は就活生自身が、ゼミ活動を通じて最終的に何を学んだのかまで注目しています。

その理由は、どんな企業であろうと成長できる人材を求めているからです。

今までの経験を通じて次に活かせる人ほど、新しい成功を掴みやすくなるのは間違いありませんので、ここで積極的にアピールしてください。

その学びの内容によっては、企業があなたに大きなポテンシャルがあることを想像してくれるかもしれません。

6.入社後、どう活かしていくか

ガクチカの最後は、これまで語ってきたエピソードを通じてどのようなことを学んだのかを述べます。

もちろん、その学びは社会に出てからも通じるようなものでなければなりません。

単なる感想や気づきではなく、どんなことを学び、それを次は会社でどう活かせるのかまで述べるように心がけると良いでしょう。

次に活かせないのであれば、それは学んだことにはなりません。

たとえ次に活かせることでも、個人的な活動に活かすのではなく、社会人として組織の中で働くときに活かせることなのかどうかがポイントです。

ガクチカで述べるのは単なる学生時代の思い出ではなく、そこで学んだことを活かしてどう会社に貢献するのかという決意表明でもあります。

木下恵利

人事はエピソードの大きさを求めているわけではありません。学生の人柄や、ポテンシャル、論理性を見ています。 論理性をアピールするためにはここで述べた構成を意識して述べることが大切です!

【文系】ゼミのガクチカ例文10選

ゼミ経験は、ガクチカとして効果的に活用できるテーマの一つです。

ここでは、文系のゼミ経験を題材にした例文を紹介します。

①経済学ゼミのガクチカ例文

私は、地方商店街の活性化をテーマにしたゼミで、マーケティング戦略の研究に力を入れました。 この研究に興味を持った理由は、学生時代に訪れた地方の商店街が衰退している現状を目の当たりにし、経済学の視点から解決策を考えたいと思ったからです。

しかし、研究を進める中で、地域の商店主の方々がマーケティングに対する関心が低く、新しい施策を導入することに慎重であるという壁に直面しました。そこで私は、実際の商店街で実施可能な販促施策を提案するため、ゼミの枠を超えて商店街の方々との直接交渉を行い、100人以上の住民や商店主にアンケート調査を実施しました。 そのデータを分析し、SNSを活用した新たな販促施策を提案したところ、一部の店舗で試験導入され、売上の向上が見られました。

この経験を通じて、データに基づいたマーケティング戦略の重要性と、現場の意見を取り入れる柔軟な発想力を身につけました。今後は、この分析力や企画力を活かし、企業のマーケティング部門やコンサルティング業務で実践的な戦略立案に取り組みたいと考えています。

②法学ゼミのガクチカ例文

私は、企業不祥事の防止策を研究する法学ゼミで、コンプライアンス強化の施策を提案する研究に取り組みました。 企業が社会的責任を果たすためには、単なる法令遵守だけでなく、組織内の倫理観を高めることが不可欠であると考えたためです。

研究を進める中で、特に**「内部通報制度の実効性」に課題があることに気づきました。** 多くの企業では内部通報制度が整備されているものの、通報者が不利益を被るリスクを恐れ、制度が機能していないケースが多いことが分かりました。そこで私は、ゼミの研究に留まらず、実際に企業の法務担当者やコンプライアンス専門家へのヒアリングを行い、匿名性を高めた通報システムの導入事例を分析しました。

この研究成果はゼミ論文としてまとめ、学内の研究発表会で高評価を得ました。また、企業の法務部でのインターンシップにつながり、実務視点からもコンプライアンスの重要性を学ぶことができました。今後は、企業法務やコンプライアンス業務に携わり、法律の知識を活かして企業の持続的成長を支える役割を果たしたいと考えています。

③心理学ゼミのガクチカ例文

私は、消費者心理の観点から購買行動を分析する研究に取り組みました。 きっかけは、同じ商品でも陳列方法やパッケージの違いで売上に大きな差が出ることを疑問に思ったことです。

研究では、スーパーマーケットの協力を得て、売り場レイアウトを変更し、購入率の変化を実験しました。 しかし、データを収集する際に、店舗側の協力を得るのが難しく、なかなか許可が下りませんでした。そこで私は、研究の意義をわかりやすく説明し、売上向上に貢献できる可能性を伝えることで、最終的に実験を実施することができました。分析の結果、特定の色彩や配置が消費者の行動に大きな影響を与えることが明らかになり、企業の販売戦略に活用されました。

この経験を通じて、データをもとに消費者行動を分析し、効果的な提案を行うスキルを身につけました。今後は、広告業界やマーケティング分野でこの経験を活かし、データ分析を軸とした消費者心理の活用に取り組んでいきたいです。

④社会学ゼミのガクチカ例文

研究を進める中で、SNS上の発言と実際の社会参加に大きなギャップがあることが分かりました。そこで、若年層200人以上を対象にアンケートを実施し、情報の受け取り方と行動の関係を分析しました。 さらに、特定のハッシュタグキャンペーンがどのように社会運動に影響を与えたのかを比較検討しました。その結果、視覚的に訴えるコンテンツがある場合、実際の行動に移す割合が高まることが分かりました。

この研究を通じて、データを用いた社会現象の分析や、情報発信の影響力について深く学びました。今後は、企業の広報やマーケティング業務において、この分析力を活かし、効果的なコミュニケーション戦略の立案に取り組みたいと考えています。

⑤政治学ゼミのガクチカ例文

しかし、選挙制度に関する意識調査を行う際、学生の関心が低く、アンケートの回収率が想定の半分以下という課題に直面しました。そこで私は、選挙への関心を高めるために、模擬投票イベントを企画し、実際の投票行動に近い形で投票を体験してもらう施策を実施しました。その結果、参加者の約7割が「次回の選挙に行く意欲が高まった」と回答し、行動変容につながる要因について貴重なデータを得ることができました。

この経験を通じて、問題意識を持つだけでなく、具体的なアクションを起こし、データをもとに検証する力を養いました。今後は、官公庁やシンクタンク、または企業のCSR部門で、社会課題の解決に向けた施策を立案し、実現する仕事に携わりたいと考えています。

⑥商学ゼミのガクチカ例文

しかし、ブランド価値の測定は抽象的で、単なる企業のイメージ調査に終わらないよう、消費者の購買データを活用する方法を模索しました。私は企業のマーケティング担当者に直接コンタクトを取り、顧客データの提供を依頼し、実際の購買行動とブランドイメージの関連性を分析することができました。この結果、ブランドロイヤルティが高い消費者ほど、価格変動に影響されにくい傾向があることを数値で示すことができました。

この研究を通じて、消費者心理の深い理解と、データに基づいた市場分析のスキルを身につけました。今後は、広告業界やコンサルティング業界において、企業のブランド価値向上に貢献できるマーケティング戦略を立案していきたいと考えています。

⑦国際関係学ゼミのガクチカ例文

研究を進める中で、理論だけでは実態を正しく捉えられないと感じ、外国人労働者が多く働く地域でのフィールドワークを実施しました。しかし、当初は言語や文化の違いからインタビューへの協力を得ることが難しく、データ収集に苦労しました。そこで、外国人支援団体と連携し、地域のネットワークを活用することで信頼関係を築き、50名以上の方々にインタビューを行うことができました。

この経験を通じて、多様な価値観を尊重しながら円滑にコミュニケーションを取る力を養いました。今後は、国際ビジネスや外交関連の分野でこの経験を活かし、多文化共生を推進する取り組みに携わりたいと考えています。

⑧広告・マーケティングゼミのガクチカ例文

しかし、データ収集の段階で、アンケートの回答率が低く、十分なサンプルを確保することが課題となりました。そこで私は、回答者へのインセンティブを工夫し、ゼミのメンバーと協力してリーチを拡大したことで、回答数を当初の2倍以上に増やすことができました。その結果、企業のプロモーション効果を最大化するSNS活用法を提案し、学内発表で高評価を得ました。

この経験を通じて、データを活用した広告戦略の重要性と、課題解決のために周囲を巻き込むリーダーシップの大切さを学びました。今後は、この経験を活かし、企業のマーケティング戦略の立案や、広告業界でのデータ分析を通じたプロモーション活動に貢献したいと考えています。

⑨コンサルティングゼミのガクチカ例文

研究を進める中で、企業へのヒアリングを行った際、「費用がかかる」「社内のITリテラシーが低い」といった導入の壁があることが分かりました。そこで私は、低コストで導入可能なクラウドシステムに着目し、実際の導入事例を分析しながら、具体的なロードマップを作成しました。その結果、ゼミの発表では「実現可能性が高い提案」として高評価を得ることができました。

この経験を通じて、データに基づいた課題解決の重要性と、企業の経営戦略を実践的に考える力を養うことができました。今後は、この経験を活かし、コンサルティング業界で企業の経営課題解決に貢献したいと考えています。

⑩経営学ゼミのガクチカ例文

私は市場調査を担当し、競合他社との比較分析を通じて「デジタルマーケティングの強化」が必要であると結論づけました。しかし、経営者へのヒアリングでは、リソース不足による実施の難しさが判明。そこで、低コストで導入できるSNS運用戦略を提案し、企業の承認を得ました。

この経験を通じて、論理的に課題を分析し、実現可能な施策を考える力を培いました。今後はこのスキルを活かし、企業の成長に貢献したいと考えています。

【理系】ゼミのガクチカ例文10選

ここでは、理系のゼミ経験を題材にした例文を紹介します。

①情報工学ゼミのガクチカ例文

研究の初期段階では、収集したデータが不足しており、モデルの精度が想定よりも低いという課題がありました。そこで私は、データ収集の手法を見直し、画像の前処理技術を最適化することで、認識精度を95%以上に向上させることに成功しました。研究成果は学内論文として発表し、企業の研究者からも高い評価を受けました。

この経験を通じて、データの収集からアルゴリズムの最適化までの一連のプロセスを学びました。今後は、この知識を活かして、AI技術を実社会の課題解決に応用できるエンジニアを目指したいと考えています。

②生命科学ゼミのガクチカ例文

しかし、最初の実験では再現性が低く、得られたデータが安定しませんでした。そこで私は、試薬の調合や培養条件を細かく見直し、実験プロセスを標準化することで、結果の信頼性を向上させました。その成果は学会で発表し、企業との共同研究にもつながりました。

この経験を通じて、研究の精度を高めるための試行錯誤の重要性を学びました。今後は、この経験を活かし、食品・医薬品の開発に携わり、安全性と有効性を兼ね備えた製品を生み出すことに貢献したいと考えています。

③環境工学ゼミのガクチカ例文

しかし、研究を進める中で、想定していたよりも処理コストが高く、実用化が難しいという課題が浮上しました。そこで私は、リサイクル処理の効率を向上させるために異なる材料を用いた実験を行い、30%削減する方法を見出しました。その結果、自治体と連携し、実際の運用に向けた計画を策定することができました。

この経験を通じて、技術の社会実装の難しさと、そのために必要なコスト・効率のバランス感覚を学びました。今後は、環境技術の分野で持続可能な社会づくりに貢献していきたいと考えています。

④医療工学ゼミのガクチカ例文

研究を進める中で、センサーの精度が低く、誤検出が多発するという問題が発生しました。そこで私は、フィルタリングアルゴリズムを改良し、ノイズを低減することで、検出精度を向上させることに成功しました。その結果、病院との共同研究として臨床試験を実施する段階に進むことができました。

この経験を通じて、医療機器の開発には技術的な側面だけでなく、実際の使用者の視点を考慮することが不可欠であると学びました。今後は、医療機器開発の分野でこの経験を活かし、より多くの人々の健康を支える技術革新に貢献したいと考えています。

⑤材料工学ゼミのガクチカ例文

しかし、初期の実験では期待した強度が得られず、試行錯誤を繰り返しました。既存の論文を100本以上調査し、異なる合成手法を試すことで、最適な配合比率を見つけました。その結果、研究成果を学会で発表し、企業の研究者からも関心を寄せられました。

この経験を通じて、問題解決のための粘り強い姿勢と、論理的なアプローチの重要性を学びました。今後は、材料開発の分野でこの研究経験を活かし、環境負荷の少ない高性能素材の開発に貢献したいと考えています。

⑥電気電子工学ゼミのガクチカ例文

研究の初期段階では、電力削減効果が想定よりも低く、期待した成果が得られませんでした。そこで私は、電力消費パターンのデータを詳細に分析し、制御アルゴリズムを再設計することで、消費量を20%以上削減することに成功しました。

この経験を通じて、データを活用した問題解決の重要性を学びました。今後は、IoT技術を活かしたスマートシティの開発に携わり、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

⑦生物学ゼミのガクチカ例文

しかし、研究の初期段階では、燃料生成量が予想よりも低く、期待したエネルギー効率を達成できませんでした。そこで私は、発酵過程に影響を与える環境因子を徹底的に調査し、温度やpHの制御を細かく調整することで、燃料生成効率を従来の条件に比べて1.5倍に向上させることができました。研究成果は学内発表会で最優秀賞を受賞し、企業との共同研究にもつながりました。

この研究を通じて、実験データを分析し、最適なプロセスを導き出す論理的思考力と粘り強さを身につけました。今後は、バイオ燃料のさらなる実用化に向けた研究に携わり、環境負荷の少ないエネルギー開発に貢献したいと考えています。

⑧機械工学ゼミのガクチカ例文

しかし、初期のプログラムでは制御精度が低く、ロボットアームの動作にブレが生じる問題がありました。そこで私は、制御理論を学び直し、フィードバック制御を取り入れたアルゴリズムを設計しました。試行錯誤を重ねた結果、従来よりも20%効率の良い制御が可能となり、研究成果として学会で発表することができました。

この経験を通じて、理論を実際の開発に応用する力と、粘り強く課題解決に取り組む姿勢を養いました。今後は、この経験を活かし、ロボット工学や自動化技術の発展に貢献したいと考えています。

⑨建築学ゼミのガクチカ例文

しかし、エネルギー消費量を削減するための設計を進める中で、快適性とのバランスが課題となりました。特に、通風や採光を最大化すると断熱性が低下し、エネルギー消費量が増えてしまう問題に直面しました。そこで私は、シミュレーションソフトを活用し、日照・風向データを分析することで、エネルギー効率と快適性を両立する設計を模索しました。その結果、従来の設計よりも消費エネルギーを20%削減しつつ、室内環境の快適性を維持するプランを提案し、学内コンペで優秀賞を受賞しました。

この経験を通じて、データ分析を基に課題を解決する力や、実際の設計に落とし込む応用力を養いました。今後は、この経験を活かし、環境負荷の低い都市開発や、サステナブルな建築設計に携わることで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

⑩熱工学ゼミのガクチカ例文

特に、熱伝達率を向上させる方法を模索する中で、計測誤差が大きくデータの再現性が低いという課題に直面しました。そこで、チームと協力し、センサーの設置方法の見直しや測定環境の最適化を行い、誤差を30%削減することに成功しました。

この経験を通じて、問題を論理的に分析し、試行錯誤を重ねながら改善策を導く力を身につけました。今後もこの課題解決力を活かし、より実践的な技術開発に貢献していきたいと考えています。

【ゼミ経験のガクチカ】評価を下げてしまう3つのNG例

学生時代に力を入れたこととしてゼミでの経験を挙げる学生は多くいます。

専門性をアピールできるだけでなく、主体性や協調性、課題解決能力など、企業が求める多様なスキルを効果的に伝えられるため、魅力的なアピールポイントとなり得ます。

しかし、ゼミ経験をガクチカとして話す際に、かえって評価を下げてしまうケースがあることをご存知でしょうか。

漠然とした内容や独りよがりなアピール、企業への貢献イメージが湧かない話では、採用担当者の印象に残らず、むしろマイナス評価に繋がりかねません。

ここでは、ゼミ経験をガクチカとして話す際に避けるべき3つのNG例を具体的に解説します。

これらのNG例を理解し、適切なアピール方法を学ぶことで、あなたのゼミ経験を最大限に活かし、内定獲得へと繋げましょう。

専門用語の羅列になっている例文

具体的には、ISO14040 および ISO14044 に準拠した形で、特定産業の製品における スコープ1、2、3排出量 を算定し、その結果から ホットスポット分析 を実施しました。

得られたデータは、GHGプロトコル に基づく排出量算定のフレームワークに統合され、SBTi (Science Based Targets initiative) の目標設定に資する提言としてまとめました。

この研究を通じて、サプライチェーン全体の可視化 と 環境マネジメントシステム (EMS) の重要性を深く理解しました。

この経験は、将来貴社で環境戦略の策定に携わる上で、データに基づいた客観的な分析能力として活かせるものと考えております。

この例文の最大の問題点は、専門用語が多用されすぎている点です。

LCA、ISO14040、スコープ1,2,3排出量、ホットスポット分析、GHGプロトコル、SBTi、EMSなど、それぞれの言葉が何を意味するのか、具体的にどうゼミ活動に結びついているのかが、専門知識を持たない採用担当者には理解できません。

木下恵利

ガクチカは、学生の強みや能力を企業にアピールする場です。専門性を示すことは重要ですが、相手に伝わらなければ意味がありません。重要なのは、専門知識をかみ砕き、誰にでも理解できる言葉で、自身の行動や成果を具体的に説明することです。

業務と研究内容のマッチ度を理解できていない例文

特に源氏物語と平家物語における語りの技法を比較分析し、語り手の視点がいかに読者の感情移入に影響を与えるか、という点に焦点を当てていました。

私は、各巻の冒頭部分を詳細に読解し、叙述と描写のバランスや、和歌の引用が物語全体に与える効果について考察を深めました。

この研究を通じて、緻密な読解力と多角的な視点から物事を分析する能力を養うことができました。

この経験は、一見すると貴社のようなIT企業とは関係ないように思えるかもしれません。

しかし、複雑な情報を整理し、論理的に思考する力は、どのような仕事においても不可欠だと考えております。

特に、ユーザーの行動を深く理解し、サービスの改善に繋げるという点で、文学作品の登場人物の感情を分析する経験は、貴社の業務においても応用できると確信しております。

この例文の最大の問題点は、自身の専門分野(古典文学)と応募企業(IT企業)の業務内容との関連性を、非常に無理矢理こじつけで説明している点です。

古典文学の読解力や分析能力が、IT企業のユーザー行動理解に応用できるという論理展開は、採用担当者から見ると非常に説得力に欠けます。

古典文学とIT業界では、求められる知識や思考のフレームワークが大きく異なるため、直接的な関連性を見出すことは困難です。

木下恵利

ガクチカでは、自身の経験を応募企業の求める人物像や業務内容に具体的に結びつけ、入社後にどう貢献できるかを明確に示す必要があります。このように無理やりな関連付けを行うと、かえってマイナス評価に繋がってしまうでしょう。

成果だけで学び、人柄が見えない例文

具体的には、先行研究の徹底的な分析と最新データの収集を行い、効率的なデータ解析手法を導入することで、当初目標としていた〇〇%の精度向上を達成しました。

これにより、学会での発表も成功させ、最優秀発表賞を受賞することができました。

また、研究論文は査読付きジャーナルに掲載され、大きな成果を出すことができました。

この経験を通じて、目標達成への強いコミットメントと、結果を出すための戦略的思考を身につけました。

貴社においても、必ずや期待以上の成果を出し、事業に貢献できると確信しております。

この例文は、ゼミでの成果や実績を羅列することに終始しており、その過程で何を考え、どう行動し、何を感じたのかという、学生自身の個性や人柄が見えてこない点が問題です。

企業がガクチカを通じて知りたいのは、単なる成果だけでなく、学生が物事にどう向き合い、どのように課題を解決していくのかという思考プロセスや、困難に直面した時の対応力、そしてその人自身の個性や人間性です。

成果だけを誇張して語ることで、傲慢な印象を与えたり、再現性がないと判断されたりするリスクもあります。

木下恵利

目標達成への強いコミットメントと、結果を出すための戦略的思考を身につけた。と述べていますが、それが具体的にどのような行動や経験から培われたのかが伝わらず、抽象的なアピールにとどまっています。採用担当者は、学生の人柄やポテンシャルを知りたいのであり、単なる成果の報告書ではないことを理解する必要があります。

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカの注意点

次にガクチカの注意点について紹介をします。

参考にしてみてください。

- 専門用語の使い方に気を付ける

- 嘘や誇張はしない

- 文字数の不足に注意する

- 取り組み内容だけを羅列している

専門用語の使い方に気を付ける

ゼミ活動をガクチカとして伝える際に、必ず意識してほしいのが専門用語についてです。

そのジャンルによってはさまざまな専門用語が存在すると思いますが、基本的にESや面接の場では使わないようにしてください。

なぜなら、相手が専門用語を知らない可能性も考えられるからです。

仮にゼミ活動の内容と関連性の高い企業であれば通じることもありますが、そうじゃない場合はなおさら専門用語を使わない方が良いでしょう。

誰に話しても通じるような、一般的な言葉だけを使ってアピールしなければいけません。

そうすれば、気遣いのできる素晴らしい人材だと認識してもらいやすくなります。

嘘や誇張はしない

ガクチカを作成する際には、ゼミでの経験をそのまま正直に伝えることが大切です。

自分を良く見せようと過剰に誇張したり、実際には経験していないことを話したりすると、面接官に不信感を抱かれる可能性があります。

面接官は多くの応募者と接しているため、不自然なエピソードや現実離れした成果はすぐに見抜かれることが多いです。

また、面接が進むにつれ、同じ内容について深掘りされる場面が増えるため、嘘をつくと辻褄が合わなくなり、信頼を失うリスクがあります。

等身大の自分をアピールすることは、企業とのミスマッチを防ぐ上でも重要です。

誇張せずに、具体的な行動と学びを伝えることで、面接官に対して誠実な印象を与えることができます。

文字数の不足に注意する

ガクチカを書く際、指定された文字数を満たすのが難しい場合は自己分析を深め、取り組んだ当時の状況を細かく振り返ってみましょう。

自己分析を通じてエピソードの背景や行動の詳細を掘り下げることで、内容を充実させ、400文字という文字数に対応できるようになるでしょう。

その際、文字数を埋めるために無駄な情報や冗長な表現を追加するのではなく、エピソードを深掘りし、当時の状況や課題に対する具体的な対応策を細かく描写することが重要です。

例えば、当時の環境やメンバーの状況、取り組んだ具体的なアクションなどをもう一度思い出し、それを採用担当者が理解しやすい形で整理して記述すると良いでしょう。

ただし、詳細に描写する際は個人名や内部の細かすぎる情報を含めないよう注意しなければなりません。

数値や事実を盛り込む際も過度に細かい情報を入れすぎず、あくまで採用担当者にとって理解しやすい範囲に留めることがポイントです。

取り組み内容だけを羅列している

ガクチカでゼミ経験について述べる際によく見られるのが、単に何をしたかという取り組み内容だけを羅列してしまうケースです。

〇〇というテーマで研究を行ったといった記述だけでは、採用担当者にあなたの魅力や能力を十分に伝えることはできません。

企業が知りたいのは、あなたが「何をしたか」だけでなく、「なぜそれに取り組んだのか」「どんな課題に直面し、どう解決したのか」「その経験を通して何を学び、どう成長したのか」というプロセスや思考です。

単なる活動報告ではなく、あなたの個性や能力が伝わるような、具体的なエピソードを語る必要があります。

取り組み内容の羅列は、表面的で深みのない印象を与えがちです。

採用担当者は、あなたの言葉から主体性、思考力、問題解決能力や成長力などを読み取ろうとしています。

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカでゼミを伝える際のポイント

ゼミ活動をガクチカとして伝える際、その内容が志望する職種や業界とどの程度関連しているかによって、アピールの仕方は変わってきます。

ゼミのテーマが仕事に直結する場合は専門性や実践性を強調できますが、分野が異なる場合でも、取り組む姿勢や思考力を活かして魅力を伝えることが可能です。

本記事では、それぞれのケースに応じた効果的な伝え方のポイントを解説していきます。

ゼミの内容が仕事に活かせる場合

ゼミで取り組んだテーマが志望職種や業界と重なる場合、それは大きなアピールポイントになります。

たとえば、経済系のゼミで市場分析を行っていた人が金融業界を目指す場合、その学びを業務にどう応用できるかを具体的に語ることで、説得力ある自己PRになります。

専門知識に加え、問題発見やデータ分析、論理的思考といったスキルをどのように活かしたいかを明確にすることが重要です。

企業は、すでに分野に理解があり、即戦力としてのポテンシャルを持つ人材を歓迎する傾向があるため、ゼミでの学びと実務とのつながりを示すことが差別化につながります。

職種と一致していない場合

ゼミの研究内容が志望する職種や業界と直接関係していない場合でも、アピールの仕方によって十分に強みになります。

大切なのは、「何をどのように考え、どう行動したか」というプロセスを伝えることです。

たとえば、文学のゼミでも、情報を深く読み取る力や、自分の意見を論理的に構築する力は、どの職種でも求められる汎用的なスキルです。

また、困難に対してどう取り組んだか、チームでどのように協力したかなどの経験も、職種を問わず評価されます。

分野の違いを不利と捉えるのではなく、自分らしい姿勢や価値観を伝える機会として活かすことが大切です。

【ゼミ経験のガクチカ】面接対策!深掘り質問を紹介

エントリーシートでガクチカの提出を求められた多くの場合、その後の面接で詳しく内容を聞かれます。

深掘り質問としてどのような質問をされるか事前に認知しておくことは、面接をスムーズに進めるために必要不可欠になります。

今回はゼミをテーマとしたガクチカに対してよく聞かれる深掘り質問を紹介していきます。

そのゼミに入ろうと思ったきっかけは何ですか?

ゼミに所属しようと決めたきっかけを知りたがる面接官は多く、これは就活生の興味の方向性やモチベーションの根源などを探る上で質問をしています。

「何となく」や「友人と決めた」などという自分の意思を述べない回答は避けるべきです。

どのような動機で所属を決めたのか、また活動の中で立てていた目標に関連させて回答すると一貫性が高まり、好印象につながります。

またゼミのメンバーに入った理由を聞き、回答の要素として情報を集めることはとても有効的です。

ゼミ活動をする中でどんなことを心掛けていましたか?

ゼミ活動に力を入れ、その中で目標や課題に対して一生懸命に取り組んだことは伝わりつつも、そのモチベーションやどのような心情で取り組んでいたのかを企業は知りたがります。

これは入社後の再現性につながる部分であり、入社後の業務に対して力を入れていたゼミ活動と同様、主体的な動きができるかどうかを評価しようとしています。

優秀なことを言う必要はなく、大切なのは入社後にもそれを活かせるかどうかという点です。

企業の業務内容を把握するために企業分析はもちろん、自分が一生懸命に取り組むことができる理由は何かの自己分析をしておきましょう。

ゼミのメンバーから、あなたはどのような人だと思われていますか?

「周りからの評価」も深掘り質問としてよく聞かれる内容になります。

周りからの評価が良いか悪いかだけでなく、この質問では周りからの評価を意識できているか、認識できているかという自分自身への客観的視点の有無を問われているとも言えます。

主観的な視点ばかりで行動をしていると協調性がなく、成長することが難しくなります。

持ち合わせていることをアピールするためにも事前に周りに自分がどう見えているのかを聞くことも重要です。

就活エージェントに相談してみよう!

完璧なガクチカを1人だけで完成させられる就活生の方は、ほとんどいません。

プロに相談し、フィードバックを参考に修正を繰り返すことで、初めて質の高いガクチカが出来上がるのです。

そこでおすすめなのは就活エージェントに相談することです。

多くのエージェントは完全無料で細かいフィードバックを提供してくれます。

ジョブコミットは無料で利用でき、ガクチカの添削だけでなく、ガクチカの題材が思いつかない場合は自己分析のサポートも行います。

また、志望動機や自己PRなど、他の項目の添削も可能ですし、何度も面接練習のサポートも利用可能です。

就活生の方が悩みやすいグループディスカッションの対策や、就活の軸の定め方などについてもサポートするため、気になる方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。

まとめ

ガクチカは単に頑張ってきたことをアピールするものではありません。

学生時代に力を入れたことについて紹介しながら自身がどのような人間で、どのような考えをもっているのかを伝えなくてはなりません。

そのうえで実際の業務に結びつけ、企業に貢献できることをアピールする必要があります。

そのため、エピソードはできるだけ詳細に記すことが大切であり、より鮮明なイメージをもってもらわなくてはなりません。

限られた文字数のなかで人事に精一杯アピールするためにも、一言一句考え抜いて文章を作りましょう。

エントリーシートで落とされないためにも、ガクチカの文章をしっかりと作成しアピールすることが大切です。

悔いの残らない就職活動にするために事前準備の徹底が重要です。

📝 最終更新日:

2025年3月26日

木下恵利

全体の3割程度がゼミ経験をガクチカとして用いています。多くはゼミ長のように役職を持っている人やかなりの時間をゼミ活動に費やしてきた人が多いです!

目次[目次を全て表示する]

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカでゼミ活用をアピールするのは弱い?

ガクチカとは「学生時代に頑張ったこと」の略で、新卒就活ではしばしばESにこの項目が設けられています。

大学時代の経験としてゼミ活動に力を入れた方は多く、ガクチカとしてゼミの経験を挙げたい、という方は少なくありません。

実際、ガクチカとしてゼミ活動の経験を伝えることは可能ですが、「ゼミ活動だけでは弱いのでは?」と不安に思う就活生の方も多いでしょう。

実際、ゼミでの取り組み内容によって評価が変わるため、どのようにアピールするかが重要です。

まずはどのようなゼミ活動がガクチカとして強いと言えるのかみていきましょう。

ゼミで取り組んだ内容によっては弱い

ゼミ活動は多くの学生が経験するため、「ただ参加していました」だけでは他の就活生と差別化が難しく、ガクチカとしては弱くなりがちです。

例えば、以下のような内容はインパクトが弱くなる可能性があります。

このように、「ゼミの通常活動」を述べるだけでは、主体性や行動力が伝わりにくいため、より具体的なエピソードを加える必要があります。

ガクチカにおいては主体的に取り組んだ経験が求められるため、必修としてやらされただけのゼミ活動であればどうしても弱いエピソードになってしまうのです。

がっつり研究室などで取り組んだ内容は評価されやすい

一方で、ゼミ活動の中でも、主体的に深く取り組んだ経験があれば、ガクチカとして十分に評価されます。

特に、以下のような経験は採用担当に好印象を与えやすいです。

これらの経験をもとに「どのような課題があり、それをどう乗り越えたか」「結果としてどんな成果が得られたか」を明確にすることで、ゼミ活動を強いガクチカにすることができます。

学業に力を入れた、とアピールする方が良いこともある

ゼミでの経験がそこまで強調できない場合は、「学業に力を入れた」という視点でアピールするのも一つの方法です。

企業によっては、研究や学問に真剣に取り組んだ姿勢を評価するケースもあります。

例えば、以下のような内容を伝えることで、知的好奇心や論理的思考力をアピールできます。

特に、研究職やコンサル、企画職など論理的思考力が求められる職種では、ゼミ活動を活かしたアピールが効果的です。

【ゼミ経験のガクチカ】ガクチカでゼミを用いるメリット

ガクチカといえば、アルバイトやサークル活動をまず思い浮かびますが、ゼミもガクチカの良いアピール材料になります。

ゼミはほとんどの大学生が経験しており、エピソードとしての珍しさはないかもしれません。

しかし、卒業論文の執筆や発表などゴールがわかりやすかったり学びがとても多かったりなど、ゼミ経験はガクチカにぴったりなエピソードです。

また、学生の本分である学業に力を入れてきたことは、面接官に良い印象を与えるでしょう。

個性を出しやすい

ゼミ活動をガクチカのテーマにすると、他の就活生と差別化しやすく、自分の個性をアピールできるというメリットがあります。

アルバイトやサークル活動をテーマにする場合、経験が似通ってしまいがちですが、ゼミでの研究内容は学生ごとに異なり、独自性が出やすいです。

また、ゼミの選択理由や研究への取り組み方にも個性が表れます。「なぜそのゼミを選んだのか」「どのような課題意識を持って取り組んだのか」を明確に伝えることで、自分の興味・価値観・強みを強調できます。

さらに、ゼミではチームワークやリーダーシップを発揮する場面も多く、役割や貢献の仕方を通じて、自分の特性を具体的に示すことが可能です。

興味・価値観を伝えやすい

そもそもゼミ活動は、誰もが経験するようなものではありません。

つまり、特定の物事に対して本当に興味がある人じゃないと、ゼミ活動は誰もしないのです。

だからこそ、ゼミ活動の経験をガクチカエピソードとしてアピールすることで、本当に興味のあることが何なのかが伝わりやすくなります。

どこかで疑われることなくスムーズに話を聞き入れるようになるため、余計なところで疑問をもたれる心配はありません。

また、研究熱心なところもアピールできるので、それだけでも十分に高く評価されるポイントになるでしょう。

論理的に話しやすい

ゼミ活動をガクチカのテーマにすると、話の構成が作りやすく、論理的に伝えやすいという利点があります。

その理由の一つは、ゼミ活動には明確な「課題」と「解決策」があるからです。

研究には、「○○について調査し、解決策を提案する」などの目的があり、進める中で困難や試行錯誤が発生します。これにより、「課題 → 行動 → 結果 → 学び」という論理的な流れを作りやすく、面接官にも分かりやすく伝えられます。

また、ゼミではプレゼンや論文作成を通じて、論理的に説明する力が鍛えられているため、就活の場でもそのスキルを活かしやすいです。

研究発表やディスカッションの経験がある人は、自分の意見を整理して伝える力、相手に分かりやすく説明する力をアピールできます。

このように、ゼミ活動をガクチカに選ぶことで、面接での回答を論理的かつ明確に整理しやすくなり、企業に伝わりやすいガクチカ作成が可能になります。

面接官に伝わりやすい

面接官にに興味を持ってもらうメリットは、積極的に傾聴してもらい、自己アピールをしやすい環境作りができることです。

ゼミ活動は、学生が興味のある分野からテーマを選んで研究を行うものです。

研究内容が企業の事業と関連性の高いもので、なおかつ専門知識が豊富であれば、即戦力として期待も高まります。

しかし、事業と関連性の低い研究テーマを選んでいたというケースもあります。

その場合は不利かと言えば、そうとは言い切れません。

研究を経て得られた学びや気づきを伝え、研究成果が業務に活かせることをアピールしましょう。

また、ゼミ活動は少人数のグループで議論を行う機会が多く、プレゼンを通して論理的思考や説明力が身につきやすいです。

身につけたスキルは業務にも活かせる可能性が高いため、興味を惹くポイントとして話して損はないでしょう。

エピソードが被る可能性が低い

ゼミ経験をガクチカに用いる最大のメリットは、他の就活生とエピソードが被る可能性が極めて低い点にあります。

アルバイトやサークル活動は多くの学生が経験しており、似たような内容になりがちです。

しかし、ゼミでの専門的な研究や議論は、各々が異なるテーマに取り組んでいるため、オリジナリティ溢れるエピソードを語ることができます。

企業の人事担当者は、多くの学生のエントリーシートや面接をこなしています。

そのため、一般的なエピソードでは印象に残りにくく、埋もれてしまう可能性があります。

しかし、ゼミでの具体的な研究内容や、そこで得られた学び、課題解決へのプロセスなどを詳細に語ることで、他の学生との差別化を図り、強い印象を与えることができます。

さらに、専門的な知識やスキルをアピールできる点も大きなメリットです。

企業は、即戦力となる人材を求めています。

ゼミでの研究を通して培われた専門性は、入社後すぐに業務に活かせる可能性を示唆し、企業にとって魅力的なアピールポイントとなります。

ガクチカの流れを構成しやすい

ゼミ経験をガクチカに用いるもう一つの大きなメリットは、ガクチカの基本的な流れである。

目標設定→課題発見→課題解決へのプロセス→結果を構成しやすい点にあります。

ゼミ活動では、研究テーマの設定から始まり、先行研究の調査や分析、実験や調査の実施、そして結果の考察と発表という一連の流れを経験します。

このプロセスは、ガクチカで求められる論理的な思考力や問題解決能力を示す上で非常に有効です。

目標設定段階では、なぜそのテーマを選んだのか、どんな成果を目指したのかを明確に述べることができます。

課題発見段階では、研究を進める中で直面した困難や課題を具体的に説明できます。

課題解決へのプロセスでは、どのようにして課題を克服しようとしたのか、どんな工夫や努力をしたのかを詳細に語ることができます。

そして、結果として何が得られたのか、そこからどんな学びや成長があったのかを明確に伝えることができます。

アピールできる能力の幅が広い

ゼミ経験をガクチカに用いることは、アピールできる能力の幅が非常に広いという利点も持ち合わせています。

ゼミ活動は、単に専門知識を深めるだけでなく、多岐にわたる能力を育成する場でもあるからです。

研究活動を通じて、情報収集力や分析力、論理的思考力、プレゼンテーション能力などが自然と身につきます。

グループワークやディスカッションを重ねることで、コミュニケーション能力や協調性、リーダーシップを発揮する機会も得られます。

また、予期せぬ課題に直面した際には、柔軟な対応力や問題解決能力も養われます。

これらの能力は、社会に出て働く上で必要不可欠なものばかりです。

企業は、単に知識を持っているだけでなく、これらの汎用的な能力をバランス良く備えた人材を求めています。

ゼミ経験を通して培われたこれらの能力を具体的に示すことで、企業に対して自身の多面的な魅力を効果的にアピールすることができるでしょう。

木下恵利

【ガクチカでゼミ経験を用いる際のデメリット】

結論ないと考えて大丈夫。ゼミは各大学で定員が設けられているため、エピソードが被ってしまう可能性が少なく、差別化を図りやすい。あとは本人の伝え方次第です!