明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

- 住宅業界の業務内容

- 住宅業界に求められるスキル

- 住宅業界の志望動機の書き方

- 住宅業界に興味がある人

- 志望動機の書き方を知りたい人

- 例文を見て参考にしたい人

【住宅業界の志望動機】はじめに

住宅業界は、人々の生活に欠かせない「住まい」を提供する重要な業界です。

家は単なる建物ではなく、安心して暮らせる空間であり、家族との思い出を育む場でもあります。

そのため、住宅業界は常に社会のニーズと密接に関わりながら発展してきました。

本記事では、住宅業界のビジネスモデルについて詳しく解説し、業界への理解を深めることで、志望動機を明確にするための手助けをしていきます。

住宅業界を目指すうえで、自分がどの分野でどのように貢献できるのかを考える参考にしてください。

【住宅業界の志望動機】住宅業界とは

住宅業界とは、住宅の設計・施工・販売・管理を行う業界です。

注文住宅や分譲住宅、リフォームなど、個人向けの住宅を中心に事業を展開しています。

不動産業界の一部に分類され、土地の開発や建築資材の調達なども関わることがあります。

この業界には、大手ハウスメーカーや地域密着型の工務店、設計事務所などさまざまな企業が存在します。

住宅の提供を通じて人々の暮らしを支えることが使命であり、社会的な役割も大きい業界です。

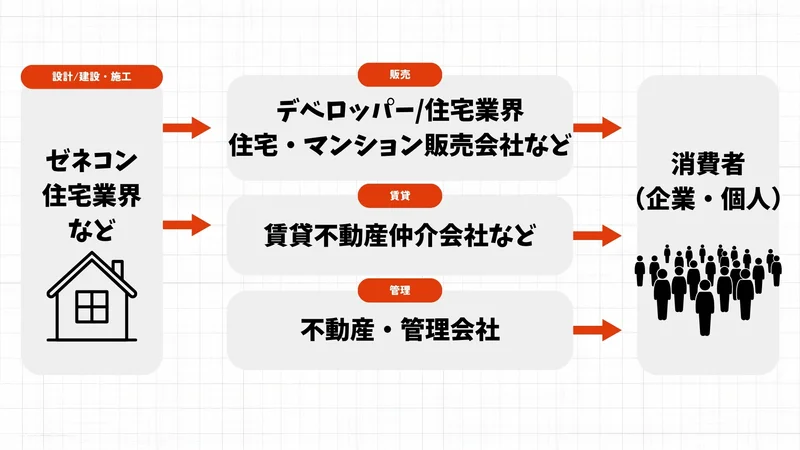

【住宅業界の志望動機】住宅業界のビジネスモデル

住宅業界のビジネスモデルは、大きく「建設系」と「販売・賃貸系」の二つに分かれています。

それぞれの事業は異なる役割を持ちながら、人々の暮らしを支えています。

建設系(住宅を建てる事業)

建設系の事業は、住宅の設計・施工を行い、新築住宅やリフォームを提供するものです。

主にハウスメーカー、工務店、設計事務所、ディベロッパーなどがこの分野に含まれます。

ハウスメーカーは、全国規模で展開し、工場で部材を大量生産することで短期間での施工を可能にしています。

工務店は地域密着型で、一棟一棟オーダーメイドの住宅を建設することが特徴です。

設計事務所は、顧客の要望に応じたデザインを提案し、施工会社と連携して住宅を建てます。

ディベロッパーは、大規模な住宅地やマンションの開発を行い、都市の発展にも貢献しています。

デベロッパー(分譲住宅)

建売住宅販売業者(自社施工)

工務店

リノベーション・リフォーム業者

賃貸住宅・アパート建築業者など

以下の記事ではデベロッパーの志望動機について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

販売・賃貸系(住宅を売る・貸す事業)

販売・賃貸系の事業は、完成した住宅の売買や賃貸管理を行うものです。

不動産会社や住宅販売会社がこの分野に該当します。

不動産会社は、新築や中古住宅の売買を仲介し、顧客のニーズに合った物件を提供しています。

また、賃貸管理業務も担い、賃貸住宅のオーナーと入居者の間に立ってサポートを行っています。

住宅販売会社は、ハウスメーカーやディベロッパーが開発した物件を販売する役割を担い、営業活動を通じて顧客に住宅を提供しています。

このように、住宅業界は建設から販売・賃貸まで幅広い事業があり、それぞれが連携しながら成り立っています。

住宅業界を志望する際には、自分がどの分野でどのように貢献したいのかを明確にすることが重要です。

不動産仲介・売買業者

不動産投資・管理会社

建売住宅販売業者(施工なしの販売のみ)

シェアハウス・コレクティブハウス運営会社

賃貸管理業者

【住宅業界の志望動機】住宅業界の職種別業務内容

- 設計

- 施工管理

- 営業

住宅業界ではさまざまな職種が活躍していますが、主に 設計・施工管理・営業 の3つが中心となります。

志望動機を書く際には、自分がどのような仕事をしたいのかを明確にすることが大切です。

建築の現場に関わるのか、それともお客様と直接やり取りをするのかによって、適した職種が異なります。

自分の興味や得意なことを踏まえながら、どの職種を目指すのか考えてみましょう。

設計

設計の仕事は、住宅を具体的な形にするために図面を作成することです。

ただし、単に図面を描くだけでなく、顧客の要望やライフスタイルをくみ取り、それを住宅のデザインに反映させていきます。

さらに、住宅の安全性や耐久性、断熱性能や防音性といった快適性、さらには建材のコストなども考慮しながら、バランスの取れた設計を行う必要があります。

設計士は、顧客と直接打ち合わせを行い、理想の住まいについてヒアリングをする機会も多くあります。

そのため、専門的な建築知識だけでなく、顧客のニーズを的確に聞き出し、提案を行うコミュニケーション能力も重要になります。

また、設計した住宅が予定通りに施工されるよう、現場の進捗管理をすることもあります。

この仕事に携わるには、一級建築士などの資格が求められる場合が多く、建築に関する専門的なスキルが必要です。

ただし、それだけでなく、顧客の理想を形にする創造力や、他のスタッフと連携する協調性も欠かせません。

施工管理

施工管理の仕事は、建築現場で工事が計画通りに進むように管理を行うことです。

設計士が作成した図面をもとに、スケジュール通りに工事が進行しているかを確認しながら、資材の手配や作業員への指示を出していきます。

現場の環境を整え、安全に作業が進むように調整するのも重要な役割です。

この職種では、現場の作業員と密にコミュニケーションを取りながら、スムーズな施工を実現する必要があります。

自ら作業を行うわけではありませんが、現場で常に動き回る仕事のため、体力も求められます。

さらに、作業の進捗状況を報告書にまとめる業務もあるため、職場によっては残業が発生することもあります。

施工管理の仕事は、工事現場のマネジメントという側面が強く、全体の工程を把握しながら的確に指示を出す力が求められます。

現場の責任者として、トラブルが発生した場合にも迅速に対応し、スケジュールを調整する能力も必要になります。

営業

営業は、住宅の購入を考えているお客様と企業をつなぐ窓口となる職種です。

住宅展示場などで接客を行い、顧客のニーズを丁寧にヒアリングしながら、最適な住宅プランを提案していきます。

住宅は一生に一度の大きな買い物であり、簡単には作り直せないものだからこそ、お客様にとって納得のいく提案をすることが求められます。

この仕事では、お客様の希望を聞くだけでなく、予算や立地条件、ライフスタイルに合わせた提案を行い、設計部門と連携して具体的なプランを作成していきます。

住宅の完成後もアフターフォローを担当することが多く、お客様との関係が長期間にわたることが特徴です。

営業の仕事では、住宅に関する知識はもちろん、顧客のニーズをくみ取るヒアリング力や、適切な提案を行うプレゼンテーション能力が求められます。

また、お客様と信頼関係を築くための誠実な対応や、細かい調整を行う柔軟性も必要です。

【住宅業界の志望動機】住宅業界について

住宅は人々の生活に不可欠なものであり、社会を支える重要な産業です。

近年、ライフスタイルの多様化や技術革新により、住宅業界は大きな変革期を迎えています。

この記事では、住宅業界が持つプラス要素と直面している課題を解説します。

業界の現状と未来を理解し、皆さんの就職活動の一助となれば幸いです。

変化の時代だからこそ、新しい発想と行動力で未来を切り開くチャンスに満ち溢れています。

プラス要素:成長への追い風

住宅業界には、将来の成長につながるいくつかの明るい兆しがあります。

これらを理解することで、業界の可能性や、自身がどのように貢献できるかが見えてくるでしょう。

- 海外進出の加速

- 高付加価値住宅の需要の増加

- 戸館住宅の注目度の高まり

海外進出の加速

国内市場が成熟期を迎える中、日本の住宅メーカーは、高品質な住宅や独自の技術力を武器に、経済成長が著しいアジア諸国などを中心に海外進出を加速させています。

特に、気候や文化が日本と近い地域では、日本の住宅が持つ快適性や耐久性が高く評価されています。

グローバルな視点を持ち、異文化の中で活躍したいと考える皆さんにとっては、大きなチャンスが広がっていると言えるでしょう。

高付加価値住宅の需要の増加

人々の住まいに対する意識は、単に「住む場所」から「より快適で質の高い生活を送るための空間」へと変化しています。

省エネルギー性能に優れたZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、IoT技術を活用したスマートホーム、耐震性や耐久性に優れた長期優良住宅、デザイン性の高い注文住宅など、高付加価値な住宅への需要が高まっています。

顧客の多様なニーズを的確に捉え、専門的な知識や提案力が求められる分野です。

戸建住宅の注目度の高まり

近年、働き方の変化や住環境への関心の高まりから、郊外や地方移住を含め、より広く、自分らしい暮らしを実現できる戸建住宅への注目が集まっています。

特に、新型コロナウイルス感染症拡大以降は、テレワークスペースの確保や、庭でのガーデニングなど、住まいの中で多様な活動を求める傾向が強まりました。

こうしたニーズの変化は、注文住宅だけでなく、分譲住宅においても新たな提案の機会を生み出しています。

課題:乗り越えるべき壁

一方で、住宅業界はいくつかの構造的な課題にも直面しています。

これらの課題を認識し、その解決に貢献できる人材が求められています。

- 国内市場の縮小

- 高齢化による労働力不足

- 他業種からの参入

- 資材価格の高騰

国内市場の縮小

日本の総人口は減少傾向にあり、新設住宅着工戸数も長期的に見ると減少傾向にあります。

この国内市場の縮小は、住宅業界にとって最も大きな課題の一つです。

しかし、一方でリフォーム・リノベーション市場の拡大や、空き家活用といった新たなビジネスチャンスも生まれています。

既存のストックを有効活用し、新たな価値を創造する視点が重要になります。

高齢化による労働力不足

建設現場を支える技能労働者の高齢化が進み、若年層の入職者も減少傾向にあるため、住宅業界全体で深刻な労働力不足に直面しています。

この課題に対応するため、AIやロボット技術を活用した施工の自動化・省力化(DX推進)、外国人技能実習生の受け入れ、働き方改革による労働環境の改善などが急務となっています。

新しい技術や働き方を積極的に取り入れ、生産性向上に貢献できる人材が求められています。

他業種からの参入

IT技術の進化に伴い、スマートホーム関連の技術を持つIT企業や、エネルギー関連企業などが住宅分野に新規参入するケースが増えています。

これにより、業界内の競争は激化していますが、同時に新たな技術やサービスの開発が促進され、業界全体の活性化にも繋がっています。

異業種の知識やノウハウを取り入れ、新たな価値を創造する柔軟な発想が重要となるでしょう。

資材価格の高騰

木材価格が急騰したウッドショックや、ロシア・ウクライナ情勢、円安など、様々な要因が絡み合い、住宅建設に必要な資材の価格が高騰しています。

これは住宅価格の上昇に繋がり、顧客の負担増となるだけでなく、企業の収益をも圧迫する可能性があります。

資材の安定的な調達ルートの確保、代替素材の開発、コスト管理の徹底など、企業努力が求められると同時に、こうした外部環境の変化に迅速に対応できる能力も重要です。

【住宅業界の志望動機】住宅業界の主な企業

- 積水ハウス

- 大和ハウス工業

- 住友林業

- セキスイハイム

- 旭化成ホームズ

- ミサワホーム

- 三井ホーム

- トヨタホーム

住宅業界には様々な企業がありますが、代表的な企業は以下の8社が当てはまることでしょう。

それぞれどのような取り組みをしており、どのような点に強みを持っているのかなどについて簡単に押さえておいてください。

実際にこれらの企業を受けないとしても、代表的な企業がどのような取り組みや考え方、理念を持っているのかについて理解しておくことは、就活において決してマイナスに働くことはありません。

積水ハウス

積水ハウスは日本を代表する住宅メーカーであり、創業以来260万戸以上の住まいを提供し続けている企業です。

特に大規模な土地開発に強みを持っており、地域全体を見据えた街づくりを積極的に進めています。

これにより、住宅提供にとどまらず、地域コミュニティの発展に貢献することを目指しています。

また、積水ハウスは環境負荷の低減に注力し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化しているのも特徴です。

省エネルギー性能の高い住宅や自然災害に強い住宅の提供など、社会的な課題に対して先進的な技術を駆使しています。

大和ハウス工業

大和ハウス工業は工業化建築のパイオニアとして広く知られ、住まいの提供だけでなく、商業施設や物流施設、オフィスビルなど多岐にわたる不動産開発を手掛ける企業です。

特に、工業化建築において革新を追求し、プレハブ工法やユニット化した建材を使った建築を実現し、生産効率の向上を図ると同時に品質も担保しています。

これにより、大和ハウスは市場の需要に迅速に対応できる柔軟性を持ち、急成長を遂げました。

また、住宅だけでなく商業施設や物流施設にも強みを持ち、複合的なプロジェクトを展開しているのも特徴です。

これにより都市開発においても大きな役割を果たしており、そのスケールと実績において他の企業とは一線を画しています。

環境にも配慮し、再生可能エネルギーや省エネルギーを意識した建物づくりを行っており、社会貢献度が高いと評価されています。

住友林業

住友林業は木材を中心にした住まいの提供において長い歴史を持つ企業です。

大開口や大空間を得意とし、設計自由度が高い点が大きな特徴です。

特に木材の質にこだわり、その触り心地や足触りの良さが顧客に高く評価されています。

木の温もりや自然な風合いを重視した住まいづくりを行っており、木造住宅の品質において業界内で高い評価を得ています。

また。

森林資源の管理にも力を入れており、持続可能な森林経営を通じて、環境保護にも貢献しているのも特徴です。

自社の木材を使用した住宅や環境に優しい建材の提供など、エコに配慮した取り組みが評価されています。

セキスイハイム

セキスイハイムは積水化学グループの一員として高品質な住宅の提供を行う企業です。

重厚感があり、オーセンティックやシンプルなデザインを得意としており、長年にわたる実績を持っています。

特に、スチールフレームの住宅技術を用いて、耐久性が高い住宅を提供しています。

また、セキスイハイムは環境負荷の低減にも積極的に取り組んでおり、エコ住宅の導入や、省エネルギー技術の活用を進めているのも特徴です。

さらに、スマートホームの実現に向けた取り組みも強化しており、IoT技術を駆使した快適な住環境を提供しています。

信頼性が高く、安定した住宅を提供する企業として顧客に長年愛されています。

旭化成ホームズ

旭化成ホームズは鉄骨造部門において非常に高い顧客満足度を誇るハウスメーカーです。

注文住宅における鉄骨造の特性を活かし、耐震性や耐久性に優れた住まいを提供しています。

旭化成ホームズの特徴的なデザインはシンプルモダンや和モダン、ナチュラルなテイストが多く、顧客のニーズに合わせた柔軟な提案を行っています。

また、旭化成ホームズは品質管理を徹底しており、住宅の長寿命化を目指して素材や工法にこだわりを持っているのが特徴です。

最新の建材や技術を駆使して耐震性や省エネ性に優れた住宅を提供し、社会のニーズに応えています。

特に、鉄骨造においては優れた技術を持ち、地震に強い住宅を提供するため、地域の安全性にも大きく貢献しています。

ミサワホーム

ミサワホームは多層構造やユニークな間取りを得意とする住宅メーカーです。

特に「蔵」や「スキップフロア」といった特徴的な間取りはミサワホームの住宅を一層魅力的にしています。

これらの工夫により、限られた敷地でも広がりのある空間を作り出すことができ、住む人々にとって快適で便利な生活空間を提供しています。

さらに、ミサワホームは独自の工法と制振装置を使用して、地震に強い住宅を提供しているのも特徴です。

これにより、自然災害に強い家を提供し、住む人々に安心感を与えています。

地震大国である日本において災害に強い住宅の提供は非常に重要な要素であり、ミサワホームはその点でも大きな信頼を寄せられています。

三井ホーム

三井ホームは三井不動産の子会社として、東京都新宿区に本社を構える企業です。

独自の「プレミアム・モノコック構法」を採用し、災害や四季の変化による温度変化、経年劣化に耐える高品質な住まいを提供しています。

この構法は耐震性に優れ、長期的に安定した性能を発揮するため、顧客にとって大きな安心を提供しています。

また、三井ホームは環境に配慮した住宅づくりにも注力しており、省エネや高断熱技術を駆使して、持続可能な住まいを提供しているのも特徴です。

また、四季の変化に適応したデザインを採用し、日本の気候に最適な住まいを提供しており、これにより温暖化対策にも貢献しています。

トヨタホーム

トヨタホームは自動車生産で培った精度の高さを活かし、高品質な住宅を提供している企業です。

自動車の製造技術とその生産プロセスを住宅業界に応用することで、他の住宅メーカーにはない独自の強みを持っています。

トヨタホームの住宅生産は工業生産の中で培ったテクノロジーを駆使しており、その結果、効率的かつ精度の高い住宅を提供しています。

また、トヨタホームは自動車の製造における高度な技術と品質管理を住宅に活かし、住宅の組立や製造のプロセスをシステム化しているのも特徴です。

これにより、住宅の生産速度を大幅に短縮するとともに、精度を高め、消費者に高品質で安定した住まいを提供しています。

また、トヨタホームは、環境に配慮した住宅の提供にも力を入れているのも特徴です。

自動車業界で培った環境技術を活かし、エコロジカルな住宅設計や省エネルギー性能の向上を図り、消費者にとって魅力的で持続可能な住まいを提供しています。

【住宅業界の志望動機】企業理解を深めるためには

住宅業界には、先ほど紹介した企業の他にも多くの企業があります。

その中、志望動機を完成させる際に大事になってくるのが企業理解です。

「他の企業でも良いのでは?」と思われてしまえば選考突破するのは難しくなってしまいます。

ここでは、より企業理解を深めるためには何をするべきなのかを解説します。

- インターンに参加する

- 住宅展示会に行ってみる

- 同業他社と比較する

インターンに参加する

1番早く企業への理解を深めるためには、インターンに参加するのがおすすめです。

実際にインターンに参加することで、業務内容を調べることよりも理解が深まります。

また、社員の方とも接する機会があり、新たな知識を得る事にも繋がります。

インターンにも長期や短期といった様々な種類のものがあります。

長期でも短期でも就業体験ができるものが企業理解を深めるのにおすすめです。

住宅展示会に行ってみる

住宅展示会に行ってみるのも、企業理解を深める1つの方法です。

住宅展示会は、住宅の購入を検討している方々が、複数の住宅メーカーのモデルハウスを見学できる施設です。

基本的には、住宅の購入を検討している人向けですが、就活生の参加を了承している企業もあります。

住宅展示会によっては、事前予約が必要な場合もありますので確認しておきましょう。

同業他社と比較する

同業他社を比較することで、志望企業が何を強みとしているのかを理解することができます。

それを志望動機に組み込めることで、評価の高い志望動機になります。

またこれは、事前予約や選考などがないため、すぐにでも取りかかることができます。

まずは、同業他社との比較から始めましょう。

【住宅業界の志望動機】住宅業界で求められる特徴

続いて、住宅業界で求められるスキルについてご紹介します。

住宅業界では、顧客に対するヒアリング力や課題解決能力、コミュニケーション能力、タフさといったスキルが求められます。

これらのスキルがどのように活用されるのか、それぞれ詳しく見ていきましょう。

- ヒアリング力がある人

- 課題解決力がある人

- コミュニケーション能力が高い人

- 精神的にタフな人

- 向上心がある人

ヒアリング力がある人

住宅業界に必要なスキルのひとつは、ヒアリング力です。

顧客の多くは住宅を購入したいとは考えていても、そのイメージは漠然としており、具体的なプランがあるケースは少ないです。

そこで、住宅に対する顧客の複雑で多様なニーズを引き出し、企業側から顧客にとって最適な物件を提案しなくてはなりません。

そのため、どのような住宅に住みたいのか、間取りや設備に関する要望を聞き出すヒアリング力が重要です。

顧客の家族構成やライフプラン、どのような生活を想定しているかを、面談や打ち合わせで聞き出し、条件に適した提案を行う必要があります。

また、顧客に要望を聞き出すとともに、懸念事項や不安を感じる要因に関してもあらかじめ聞いておき、設計に組み込む必要があるのです。

課題解決力がある人

住宅業界では、高い水準での課題解決力が求められます。

顧客の持つ現状への不満や、課題を解決するための物件を考えていかなくてはならないため、課題解決力が重要です。

課題解決力と一口に言っても、実際にどのような方法を使って解決していくかは、業界によって異なります。

住宅業界の場合は、住宅の建材や設備、間取りなどに関する専門知識や具体例などを元に、顧客の要望に合わせた設計に知識を活用できる能力が必要です。

また、基礎的な設備の知識だけでなく、その時々に合わせた流行の建材やデザインも取り入れて、提案に活かさなくてはなりません。

顧客を満足させられる住宅を提供すること、それが住宅業界における課題解決とも言えます。

コミュニケーション能力が高い人

住宅業界は、数多くの人と関わりながら仕事をしていく業界なので、コミュニケーション能力が求められます。

住宅の購入は高額な買い物になることが多いので、顧客も慎重になることが多いです。

だからこそ、コミュニケーションを取り、購入や契約において良好な信頼関係を築くことが大事になるので、コミュニケーション能力が高い人は向いていると言えます。

また、顧客満足度を高く保つことが重要です。購入後のフォローやアフターサービスなど、顧客との継続的なコミュニケーションを通じて、顧客満足度を高める必要があります。

精神的にタフな人

住宅の仕事は、お客様の夢を形にする素晴らしい仕事である一方、高額な商品であり、時にはお客様の人生を左右することもあるため、大きな責任が伴います。

設計、営業、施工管理など、どの職種であっても、お客様の要望に応えるための努力はもちろん、予期せぬトラブルやスケジュールの遅延、関係各所との複雑な調整など、プレッシャーを感じる場面も少なくありません。

また、時には厳しい意見をいただくこともあるでしょう。

そうした状況でも、目標を見失わずに粘り強く問題解決に取り組み、困難を乗り越えていく精神的な強さが求められます。

課題で挙げた国内市場の縮小や資材価格の高騰といった逆風の中でも、前向きに解決策を模索できるタフさは大きな武器になります。

向上心がある人

住宅業界は、技術、法律、デザインのトレンド、そしてお客様のニーズが絶えず変化しています。

例えば、省エネ基準の改定、新しい建材や工法の登場、スマートホーム技術の進化など、常に新しい情報をキャッチアップし、学び続ける姿勢が不可欠です。

また、お客様のライフスタイルや価値観も多様化しており、一人ひとりに最適な提案をするためには、幅広い知識と深い洞察力、そしてそれを高めようとする意欲が求められます。

「高付加価値住宅の需要増加」というプラス要素を活かすためにも、自身の専門性を高め、新しいことに挑戦し続ける向上心が、お客様からの信頼を得て、より良い住まいづくりに貢献することに繋がります。

現状に満足せず、常に上を目指す姿勢が、あなた自身の成長と業界の発展を後押しするでしょう。

【住宅業界の志望動機】向いていない人の特徴

- 自分の意見を優先してしまう人

- 失敗したら切り替えられない人

これから紹介する特徴を持っている人は注意しなければ、採用担当者にネガティブな印象を与えてしまうかもしれません。

当てはまる特徴を持っているかどうか、持っている場合はどのような対策をすべきなのかを確認して就活に活かしてみてください。

自分の意見を優先してしまう人

住宅業界では、お客様のニーズを最優先に考える必要があります。

住宅という大きな買い物において、顧客の希望や要望にしっかりと応えることが何よりも大切です。

そのため、自分の意見を強く押し付けてしまうような人は住宅業界に向いていないと言えます。

住宅の設計やプランニングにおいては、時に自分の提案やアイデアが顧客の要望と合わない場合もあるでしょう。

その際は自分の考えを一度リセットし、お客様の意見に基づいてプランを練り直す必要があります。

顧客の意見を無視して自分の意見を優先してしまうと信頼を失い、満足のいく契約に繋がらないだけでなく、クレームに発展するリスクもあります。

柔軟な対応力を持ち、常に顧客の意見を尊重できる姿勢が欠かせません。

自分の意見に固執せず、お客様のニーズに耳を傾けられる人が住宅業界で求められる人材です。

失敗したら切り替えられない人

住宅業界では失敗や予期しない結果に直面することが少なくありません。

お客様に良かれと思って提案したプランが受け入れられなかったり、誤解されたりする場合もあります。

このような失敗が起こった際にすぐに気持ちを切り替えられない人は、住宅業界でやっていくのは困難かもしれません。

そのため、もし失敗しても引きずってしまうのではなく、次に進むためのポジティブな気持ちや切り替えの速さが重要です。

特に長期にわたる交渉やプロジェクトの中で失敗を前向きな学びと捉え、そこから成長できる人が住宅業界で成功を収めやすい傾向にあります。

【住宅業界の志望動機】志望動機が聞かれる理由

- 志望度の高さを見るため

- 応募者の人柄を知るため

- 企業とマッチしているか判断するため

志望動機を作成する前に、なぜ企業が就活生の志望動機を聞いてくるのかについて、逆の立場になって考えてみましょう。

こちら側は自分を売り込むことに必死ですが、相手の立場になって考えて、どのようにアピールすれば魅力的に映るかを考えることも重要です。

ぜひ以下の3つのポイントを踏まえた上で、相手が良い印象を受ける志望動機を作成しましょう。

志望度の高さを見るため

多くの企業は志望度の高さを確認するために志望動機を尋ねます。

企業は採用する際にできる限り転職者を出さないようにしたいと考えています。

したがって、応募者がどれほど真剣にその企業で働きたいと思っているのか、どれだけ熱意を持っているのかを見極めることを大切にしています。

志望動機を通じて、応募者がその企業や業界についてどれほど調査し、理解し、共感しているかを確認しているのです。

具体的なエピソードを用いて詳細な理由を述べることで、応募者の志望度の高さが伝わります。

逆に、表面的な理由や一般的な回答では志望度が低いと判断される可能性が高いです。

企業は長期的に働いてくれる人材を求めているため、志望度の高さを測ることが非常に重要です。

応募者の人柄を知るため

応募者の人柄を知るためにも、企業は志望動機を聞いています。

企業は「一緒に働きたい」と思える人材を採用したいと考えています。

志望動機の内容や面接での受け答えを通じて、応募者の人柄や価値観、仕事に対する姿勢を把握しようとしているのです。

具体的には、応募者がどのような経験をしてきたのか、何に情熱を持っているのか、どのような考え方をしているのかを知ることで、企業にどれほどフィットするかを判断します。

協調性やリーダーシップ、誠実さなど人柄に関する要素は志望動機の中で自然に現れることが多いです。

企業は応募者の人柄からどのような活躍が期待できるのか、どのようにチームに貢献できるのかを想像します。

これにより、応募者が企業の文化に適応できるか、職場の雰囲気に良い影響を与えるかを見極められるのです。

企業とマッチしているか判断するため

企業とマッチしているかを判断するためにも、志望動機を確認する企業が多いです。

企業は応募者の人柄が企業の社風や働き方に合っているかを確認したいと考えています。

これには、応募者の強みやスキルが職場でどのように活かされるかを判断することも含まれています。

志望動機の中で、企業のビジョンやミッションに共感していることを示し、自分の強みをどのように活かして企業に貢献できるか具体的に述べることが重要です。

これにより、企業は応募者が自社にとって有益な人材であるかどうかを判断します。

例えば、企業がチームワークを重視する文化を持っている場合は、過去にチームでのプロジェクトで成果を上げた経験を語ることで企業とのマッチ度が高いことを示せます。

企業は応募者が入社後にスムーズに適応し、持てる力を最大限に発揮できるか見極めるために、志望動機を重視しているのです。

【住宅業界の志望動機】志望動機のおすすめの構成

- 結論

- 理由

- エピソード

- 貢献

- 再度結論

続いて、志望動機を作成するにあたってのおすすめの構成方法について紹介します。

この志望動機の構成は住宅業界に限らず、どのような業界や企業を受けるときにも活用できるものです。

一度覚えてしまえば、この構成に沿って作成するだけでスムーズに志望動機が完成するため、ぜひ参考にしてみてください。

結論

何と言っても、志望動機を作成する際はまず結論から述べるようにしましょう。

「御社を志望する理由は〇〇です」と明確に結論を述べることで、面接官にあなたの志望動機の核心をすぐに理解してもらえます。

話の方向性が明確になり、面接官の関心を惹きつけられるのです。

結論を先に言い切ることで、面接官はその後の説明を理解しやすくなり、あなたの志望動機全体が一貫性を持ちます。

理由

結論を裏付ける理由を簡潔かつ具体的に説明することも重要です。

あなたがその企業を選んだ背景や状況を説明するためには、理由を述べる必要があります。

企業の特徴や強み、または業界の動向などを挙げて、自分がその企業に興味を持った具体的な理由を述べましょう。

例えば「御社が取り組んでいる環境保護活動に深く感銘を受け、自分もその一環として貢献したいと考えました」などと言った具体的な理由を述べることで、あなたの志望動機に説得力が増します。

エピソード

エピソードでは前述の理由の根拠となる具体的な経験や出来事を述べることで、あなたの志望動機を裏付けましょう。

あなたがその企業や業界に興味を持ったきっかけ、またはこれまでにどのような経験を積んできたかをエピソードで説明することが重要です。

エピソードについて説明する際は、可能な限り客観的な表現を心がけることが大切です。

あなたは当事者であるため前提知識がありますが、あなたの志望動機を読む相手はあなたのことを全く知らない相手です。

誰が読んでもエピソードが思い浮かぶような説明を心がけましょう。

貢献

企業は活躍してくれる人材を採用したいと考えているため、どのように貢献するのかについても説明しなければなりません。

エピソードを通じて、どのような能力や知識を身につけたのかについて説明した後に、それをどのように企業に還元するのかについて説明する必要があります。

この際、可能な限り企業研究を通じて知った「求める人物像」に沿った貢献を述べるようにしましょう。

これにより、企業が企業研究をしっかりと行っているモチベーションの高さと即戦力として活躍できる能力の両方が伝わります。

再度結論

最後に、再度結論を述べて志望動機をまとめるようにしましょう。

最初に述べた結論を繰り返します。

ただし、この部分はあくまで簡潔に述べることが重要です。

最初に結論について述べているため、長い文章で再度説明する必要はありません。

しかし、もう一度結論を述べて締めることで、一貫性を強調できることは覚えておきましょう。

再度結論を述べれば、もし担当者が忙しく、流し読みをさせてしまった場合でも、少なくとも志望動機の概要は伝わります。

【住宅業界の志望動機】志望動機作成のポイント

- 簡潔に書く

- 志望理由を明確にする

- 選んだ理由を明確にする

- 活かせる強みを述べる

- 目標やビジョンを述べる

- 具体的なエピソードを書く

ここからは、住宅業界における志望動機の書き方についてご紹介します。

志望動機を書く際は、なぜ住宅業界に入りたいのかを明確にし、そう思った理由を述べ、具体的に活用できるスキルと将来の展望を記入するのが基本の書き方です。

それぞれのパートについて、詳しく見ていきましょう。

簡潔に書く

志望動機作成のコツの3つ目は、文章全体を簡潔に書くことです。

インターンシップや本選考などでは、なるべく多くのことをアピールしたいと考える人が多いでしょう。

しかし、あれもこれも盛り込もうとすると、だらだらと長い文章になってしまい、受け手にとって分かりにくい志望動機となってしまいます。

そのため一文を短くして、文章全体を簡潔にスッキリとまとめるのがおすすめです。

また、住宅業界で役立つスキルや専門知識をアピールしたいがために、難しい専門用語などを頻繁に使おうとすると、相手の職域によっては伝わらない可能性があります。

採用担当者がどのような相手でもしっかり伝わるよう、専門用語や人を選ぶ言葉などは極力使わずに、シンプルな文章作りを心掛けましょう。

志望理由を明確にする

志望動機を書く際は、住宅業界やその企業を志望した理由を明確にしましょう。

インターンシップにしろ本選考にしろ、なぜ住宅業界を選んだのかを明確化しておくことが非常に重要です。

住宅業界の企業の採用担当者は、応募者がなぜこの業界を選んだのか、その中で自社を選んだ理由を知りたがっています。

ここが明確になっていないと、しっかり下調べをせず適当に応募したと受け取られてしまうため、研究不足だと思われないためにもしっかりと自己分析や業界・企業研究をして、具体的な志望理由を作っておくことが大切です。

そして、冒頭に志望した理由を明示することで、採用担当者がその後の内容を理解しやすくなり、飲み込んでもらいやすくなります。

自分でその後の文章を書く際の指標にもなるため、まずは志望した理由を明確にしておきましょう。

選んだ理由を明確にする

次に、志望動機の理由となる部分を考えます。

数ある業界の中からなぜ住宅業界を選んだのか、その中でもなぜその企業を選んだのかを明確にして、納得できる理由付けをするのが大切です。

ただし理由となる部分が、実際の企業の指針や理念に合致していないと、しっかり企業について調べておらず、本当はそこまで志望度が高くないのではないかと疑われる原因になります。

採用担当者から「志望度が低いのではないか」と思われないためにも、志望先の企業について十分に研究をしておくことが重要です。

住宅業界は、企業によってさまざまな特色があるため、その企業の強みや目指す住宅などをしっかり調べてから、志望動機に落とし込みましょう。

複数の企業を比較できるように研究結果をまとめると、その企業独自の強みやそこから見た志望動機が分かりやすくなります。

活かせる強みを述べる

志望した理由が明確になったら、自分が持っているスキルなどをアピールしましょう。

住宅業界の企業に入社した後、自分が持っている強みをどのように活かせるのかを、採用担当者に分かりやすく伝えなくてはなりません。

具体的なスキルや強みを明示すれば、採用担当者は応募者が入社した後に活躍している様子を、明確にイメージできます。

明確なイメージを持てる人のほうが、一緒に働くことを前向きに受け取られやすいため、自身のスキルや強みを元に、住宅業界で働く様子を想像してもらえるようにしましょう。

自己分析で自身の強みを明らかにし、住宅業界や企業に活かせる部分を探して、志望動機の中で伝えることが大切です。

また、企業が求める人材像に合わせて、提示するスキルや強みを切り替えられるとベストです。

住宅業界の求める人物像を把握する

住宅業界で志望動機を作成する際のポイントの1つは、業界がどのような人物像を求めているかを把握することです。

住宅業界では、顧客のニーズに柔軟に対応できる力や緻密な業務を正確に遂行する能力が重視されます。

加えて、住宅は顧客の大切な資産であるため、信頼関係を構築できる誠実さやコミュニケーション力も重要です。

営業職では顧客のライフスタイルや価値観に合った提案を行い、プロジェクトの成功に向けて粘り強く取り組む姿勢が求められます。

自分の強みをこうした業界のニーズとどのように結びつけるかが、志望動機作成の要です。

例えば「顧客の視点を重視し、柔軟な提案を心掛けてきた経験がある」や「緻密な計画やデータ分析に基づいたプロジェクト推進力が強みである」など、業界の求めるスキルや適性と自分の経験を重ね合わせてアピールしましょう。

住宅業界の特性にマッチしている人物であると具体的な根拠を示すだけで、説得力のある志望動機を作成できます。

目標やビジョンを述べる

志望動機の最後に、住宅業界の企業に入社した後の目標やビジョンを伝えましょう。

スキルや強み同様、今後のビジョンを伝えることで、採用担当者にあなたが働いている姿を想起させられます。

ただし、自分の想像だけで組み立てたものでは説得力がないため、具体的な理由があるビジョンでなければいけません。

また、実際にはその企業で進めないキャリアパスを提示してしまうと、企業研究が足りないと判断されてしまい、志望度が低いと見なされます。

そのため、その企業内で実際に歩めるキャリアパスなどから、具体的な将来像を考えて志望動機に落とし込むようにしましょう。

このように、志望動機を書くためには、自己分析と業界・企業研究をしっかり行っておく必要があります。

具体的なエピソードを書く

住宅業界の志望動機を作成する際には、具体的なエピソードを盛り込むことが重要です。

これにより、自身の経験と住宅業界への関心を自然に結びつけることができ、説得力のある内容になります。

エピソードを書く際には、単に出来事を羅列するのではなく、なぜその体験が住宅業界を志望する理由に繋がるのかを明確に伝えることが大切です。

具体的なエピソードは、採用担当者に対して自分がどのような人間で、どのような価値観を持っているのかを伝える有効な手段です。

このアプローチを通じて、自分らしさをアピールし、志望動機に深みを持たせることができます。

志望動機のテンプレを意識しよう

志望動機を作成する際、テンプレを意識するとスムーズに志望動機を作成できます。

志望動機の基本的な構成として、PREP法などの手法を用いると効果的です。

最初に「結論」を述べ、自分がなぜ住宅業界を志望しているのかを端的に伝えます。

次に業界や企業に惹かれた理由や自分の強みがどのように役立つかを具体的に説明しましょう。

続いて自分の過去の経験を具体例として挙げ、その経験が住宅業界でどのように活かせるのかを述べます。

最後は再度「結論」で締めくくり、志望の強さや自分が企業にどのように貢献できるかを再確認してまとめます。

このようなテンプレートを活用すれば、わかりやすくまとまりのある志望動機を作成できるでしょう。

以下の記事で志望動機のテンプレについてさらに詳しく解説しています。

テンプレをマスターしておけば志望動機をスムーズに作成できるため、ぜひ参考にしてみてください。

【住宅業界の志望動機】就職に有利な資格

就職で明確に必要な資格はありません。

しかし、持っていればアピールになるような資格や有利になる資格はあります。

ここでは、その資格を4つ紹介します。

- 宅地建物取引士

- 建築士

- インテリアコーディネーター

- ファイナンシャルプランナー

宅地建物取引士(宅建士)

宅地建物取引士(宅建士)とは、国家資格で不動産の売買や賃貸借の仲介などを行う際に、専門的な知識と資格を有しています。

宅建士試験の合格率は、例年15%~17%程度です。

持っているだけで、就職後の給料にも影響してくるので、持っていたら役立つことが多いでしょう。

建築士

建築士は、国家資格であり人々の生活を支える「空間」を創造する専門家です。

建築物は、住居、オフィス、商業施設、公共施設など、人々の生活に密接に関わっています。

建築士は、これらの建物を、そこに住む人、利用する人の視点に立って、最適な形で実現します。

インテリアコーディネーター

インテリアコーディネーターとは、インテリア産業協会が認定する民間資格で、住空間の「質」をデザインする専門家です。

彼らは、単に家具や小物を配置するだけでなく、住む人のライフスタイルや価値観を深く理解し、それを空間に落とし込みます。

一次試験の合格率は30%台で推移しており、二次試験の合格率は20%から25%ほどとなっています。

他の2つの資格と比べてもまだ合格率が高いものになっています。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、主に個人のライフプランに基づいた資金計画のアドバイスを行う専門家で、国家資格であるFP技能士は専門的な知識と資格を有しています。

FP技能士試験の合格率は、例年おおむね20%〜60%の範囲です。

学科・実技や実施団体により変動します。

金融業界や不動産業界などで役立ち、就職後の待遇に影響する場合もあるため、持っていると役立つことが多いでしょう。

FP試験関連団体日本FP協会、金融財政事情研究会など

【住宅業界の志望動機】住宅業界の志望動機例文7選

ここからは、実際の住宅業界に対する志望動機の例文を5つご紹介します。

例文を確認しておけば、どのように文章を組み立てたら良いのかの具体的なプランを持てます。

ただし、志望動機はあくまでも、自分の言葉で伝えるのが大切です。

自己分析や業界・企業研究で得られた情報を元に、エピソードから志望動機を組み立て、自分の言葉で文章を書くようにしましょう。

また記載するエピソードは、その後の面接などで深掘りされても、しっかりと答えられるようにしておくことが重要です。

- 例文1: 企業の姿勢に惹かれた

- 例文2: 社会に貢献したい

- 例文3: デザインに感銘を受けた

- 例文4: 企業戦略に共感した

- 例文5: 家を作りたい

- 例文6: 空間作りへの情熱

- 例文7: 建築学科出身

例文1:企業の姿勢に惹かれた

私が高校生のとき、両親が住宅を購入するため複数のハウスメーカーに相談し、最終的に購入を決めたのが貴社の住宅です。

住宅展示場での相談をはじめ、面談で住宅に関する希望の聞き取りを行う際、両親だけでなく同行した私にも住宅に対する希望を聞いてくださったのは、貴社の営業の方だけでした。

その経験から、販売する住宅に住む人一人ひとりを大切にする貴社の姿勢を知り、同様に自分もお客様の希望に寄り添えるようになりたいと感じました。

貴社への入社後は、学生時代のアルバイトで培ったコミュニケーション能力を活用してお客様に接し、住宅に対する希望を余すことなく聞き出せるようになりたいと考えております。

例文2:社会に貢献したい

貴社の住宅には、小さなお子さまから高齢者の方まで、幅広い年代の方が暮らしやすくするための工夫が凝らされています。

他社と比べて安価に提供されていることもあり、さまざまな背景を持つ家庭が住宅を購入しやすいよう、努力しているのが分かりました。

そこで貴社の住宅を通して、暮らしやすい環境を多くの方に提供する仕事がしたいと考えております。

私は学生時代に建築学科で設計を学び、生活しやすさに重きを置いた住宅の設計を身につけました。

貴社に入社した後も、お客様の家族構成や要望に合わせ、その住宅に暮らす方全員が使いやすい住宅を提供していきたいと考えております。

例文3:デザインに感銘を受けた

若い世帯に住宅を購入してもらうためには、まず目を惹くような洗練されたデザインが重要だと考えております。

貴社の住宅は、分譲住宅であっても一棟ごとに個性が生まれるようなデザインが施されており、購入する方にとって特別な存在となる住宅を提供しようとする姿勢が感じられます。

また、デザイン性の高さだけでなく機能性も高く、見た目と使い勝手の良さを両立させた住宅が特徴的です。

私は大学でデザインの勉強をしており、ゼミでの活動の一環で、作成した建築デザインが採用された経験もあります。

貴社に入社した後は学んだことを活かし、若者にも興味を持ってもらえるような住宅のデザインをしていきたいと考えております。

例文4:企業戦略に共感した

誰もが購入しやすく、それでいて機能面もおろそかにしない貴社の住宅作りに、プロフェッショナルとしての矜持を感じております。

私は大学時代、住宅の建材をいかに低コストで提供するかについて研究していました。

コストを削減しようとすると、どうしても機能面が犠牲になりがちですが、この課題を解決して安全性の高い住宅を提供している貴社であれば、学んだことを活用しつつお客様に寄り添った住宅作りが可能になると考えております。

貴社への入社後は、建材の機能面を最大限残しながらコストを削減する方法を研究し、より多くの方に住宅を購入してもらえるよう努めたいと考えております。

例文5:家を作りたい

貴社の住宅は、木材の温かみを全面に取り入れ、家族のだんらんをコンセプトとした間取り設計を強みとしています。

家族一人ひとりのプライバシーに配慮した居室作りを心掛けつつ、毎日のように人が集まるリビング作りを通して、家族同士のコミュニケーションを促進する住宅作りは、まさに理想的なハウスメーカーの姿勢だと感じました。

私は、お客様から要望を聞き出すための能力を身につけたいと考え、学生時代にボランティア活動に打ち込み、傾聴力を磨いてまいりました。

貴社への入社後は、傾聴力を活かしてお客様の要望を引き出し、お客様の心の拠り所となる住宅を提供できるようにしたいと考えております。

例文6: 空間作りへの情熱

例文7: 建築学科出身

【住宅業界の志望動機】完成度を高めるために

- 声に出して読んでみる

- 他の人に添削してもらう

- 就活エージェントに相談してみよう

志望動機が完成したら、ぜひとも以下の3つの対策を行って、より質を高めてから提出するようにしましょう。

志望動機が完成してすぐに提出したいと思う人もいるかもしれませんが、完成直後はまだブラッシュアップする要素がいくつも存在します。

ぜひ以下の3つの対策を行って、質を高めてから提出するようにしましょう。

声に出して読んでみる

声に出して読んでみることで、志望動機の完成度をさらに高められます。

文章を声に出して読めば、書いた内容に違和感がないか、流れが自然かどうかを確認できるのです。

特に、文章が読みやすく一貫性があるかどうかをチェックするのに、この方法は非常に有効です。

また、声に出して読むことで誤字脱字や文法のミスにも気づきやすくなります。

画面や紙の上では見逃してしまうような小さなミスも、実際に声に出すことで発見しやすくなるのです。

また、声に出して読むことは面接対策としても非常に有効です。

面接で実際に話す際のトーンやリズムを確認でき、自分が伝えたい内容をより分かりやすく表現する練習にもなります。

自分の話し方や表現が相手にどのように伝わるかを意識することで、より明確で自信のあるプレゼンテーションができるようになります。

自分の言葉で自然に語れるようになるまで繰り返し練習し、面接時に緊張せず自分の思いをしっかりと伝えられるようにしましょう。

他の人に添削してもらう

他の人に添削してもらうことも、志望動機のクオリティを高めるためには非常に効果的です。

自分では気づけない点や改善点を第三者の視点から指摘してもらうことで、文章の質を向上させられます。

特に志望動機を書く際には自分の主観だけでなく客観的な視点も取り入れることが重要です。

他の人に添削してもらうことで、文章の論理性や説得力が増し、より明確で理解しやすい志望動機に仕上げられます。

他の人に添削を依頼する際には信頼できる友人や家族、アルバイトの同僚など、あなたのことをよく知っている人にお願いすると良いでしょう。

また、専門的なアドバイスが欲しい場合はキャリアアドバイザーや就活エージェントなどを利用するのも選択肢の1つです。

就活エージェントに相談してみよう

志望動機をより質の高いものにしたいと考えている方は、ぜひ就活エージェントを利用しましょう。

就活のプロがあなたの志望動機を添削し、サポートしてくれます。

また、志望動機だけでなく、自己PRやガクチカなどのESも添削してくれるため、エントリーシートや面接の回答の質の底上げも可能です。

特にジョブコミットでは完全無料で面接対策やおすすめ企業の紹介など、他にも複数のサービスを受けられるため、就活をする方はぜひ登録してほしいサービスの1つです。

気になる方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。

まとめ

ここまで、住宅業界の概要に加え、住宅業界の企業を受けるにあたっての志望動機の書き方を解説してきました。

住宅業界は、お客様の一生ものの買い物に関わるやりがいの大きな業界です。

業務にあたる際には、満足度の高い住宅を作るためのヒアリング力や、仕事を円滑に進めるためのコミュニケーション能力が求められます。

営業や設計、施工管理など、住宅業界で具体的に自分がやりたい仕事を思い浮かべ、根拠となるエピソードを添えて志望動機を組み立てましょう。