・志望動機について

・食品業界とは

・食品業界で活躍できる人の特徴

・志望動機のおすすめ構成

・食品業界志望の就活生

・食品業界向けの志望動機の書き方を知りたい人

・自分の志望動機に不安がある人

・例文を見て参考にしたい人

はじめに

私たちが生きていくのに欠かせない「食」に興味を持ち、食品業界で働いてみたいと考える学生はたくさんいらっしゃいます。

食品業界は、私たちの生活に欠かせない重要な産業ですが、「食」が好きだけでは志望動機としては弱いです。

この記事では、食品業界の志望動機を書くときに意識すべきポイントや注意点を紹介します。

食品業界とは

食品業界は冷凍食品、パン、乳製品といった加工食品や、清涼飲料水、アルコール類、調味料、小麦粉などの原材料を製造・販売している企業が集まる業界です。

これらの企業、食品会社は小売店や飲食店を通じて消費者に製品を提供しており、日常生活に欠かせない「食」に関わる全てのプロセスを担っているのです。

食品業界の企業は消費者が毎日摂取する食品や飲料の供給を支えているため、社会において非常に重要な役割を果たしています。

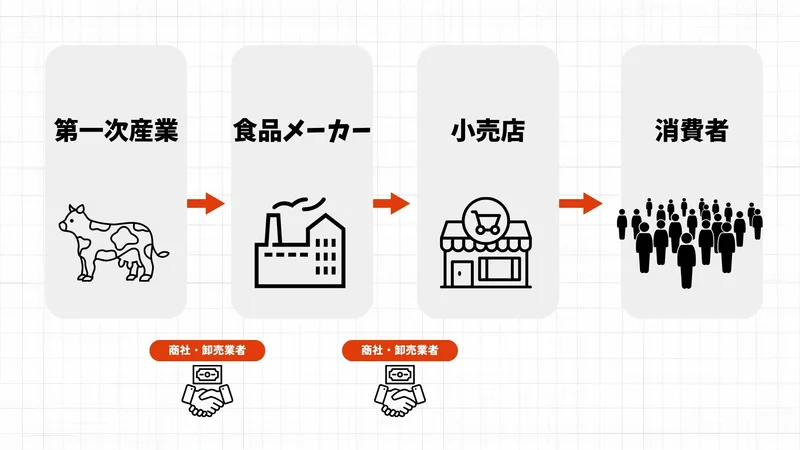

食品業界には、食品メーカーだけでなく、流通業者や卸売業者、さらには原材料を提供する農業や畜産業なども含まれます。

常に新しい商品やサービスを開発し、消費者のニーズに応えることが重要です。

また、消費者の健康志向の高まりや環境への配慮など、新しいトレンドや規制に対応する必要があり、業界全体が変化し続けています。

第一次産業(食品の原材料生産)

食品業界の第一次産業とは、食品の原材料となる農産物・水産物・畜産物を生産する分野を指します。

ここで生産された原材料は、食品メーカーや加工業者によって加工・製造され、最終的に消費者のもとへ届けられます。

私たちの食生活を支える基盤となる重要な分野であり、近年では環境保全や持続可能な生産方法の導入が求められています。

第一次産業には、大きく分けて農業・畜産業・水産業・林業の4つの分野があります。

農業では、米・野菜・果物・小麦・大豆などの作物を生産します。

近年は、食料自給率の向上や有機農業の推進が課題となっており、スマート農業(AIやドローンを活用した農業技術)の導入が進んでいます。

畜産業は、牛・豚・鶏などの家畜を飼育し、肉や乳製品を供給する分野です。

食肉・乳製品の需要は安定していますが、飼料価格の高騰や環境負荷の問題が課題となっています。

水産業には、天然漁業と養殖業があり、日本は世界有数の水産大国として知られています。

しかし、近年では乱獲による漁獲量の減少や海洋環境の変化が課題となっており、持続可能な漁業管理が求められています。

養殖業では、マグロやサーモン、ホタテなどの養殖が盛んであり、完全養殖技術の開発が進められています。

林業も食品業界と関わりが深く、特にきのこ類や山菜の生産が含まれます。

日本はしいたけやまつたけの生産が盛んで、きのこ産業は国内外で成長を続けています。

第一次産業は、日本の食文化を支える重要な役割を果たしており、今後も環境負荷を減らしながら、安定した食料供給を続けるための技術革新が求められる分野です。

食品メーカー(加工・製造)

食品業界といえば、まず食品メーカーを思い浮かべる人が多いでしょう。

食品メーカーは原材料を加工し、消費者が手に取れる形にする企業です。

食品の品質や安全性の確保が求められるほか、消費者の嗜好や健康志向の変化に対応するため、新商品の開発や製造技術の向上が進められています。

食品メーカーにはさまざまな種類があり、製造する食品のカテゴリーごとに分類されています。

飲料メーカーは、水、ジュース、炭酸飲料、アルコール飲料、コーヒー、茶などの液体食品を製造する業界です。

健康志向の高まりを背景に、糖質ゼロ・カロリーオフ・機能性成分を含む飲料の開発が進んでいます。また、ペットボトルのリサイクルや環境負荷の少ない容器の採用など、持続可能な取り組みも強化されています。

代表的な企業:サントリー、アサヒ飲料、コカ・コーラボトラーズジャパン、キリンビバレッジ

調味料メーカーは、醤油、味噌、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、スパイスなど、料理に味を加えるための製品を製造する企業です。

日本の伝統的な発酵調味料である醤油や味噌は、海外でも人気が高まり、輸出が拡大しています。また、減塩・無添加・オーガニック調味料の需要が増えており、健康を意識した製品開発が進められています。

代表的な企業:キッコーマン、味の素、エバラ食品、ミツカン

製菓メーカーは、チョコレート、クッキー、キャンディー、スナック菓子などを製造する業界です。

消費者の嗜好に応じた新しいフレーバーや食感の商品開発が活発であり、低糖・低カロリー・グルテンフリーなど健康志向の製品も増えています。また、季節限定商品やコラボレーション商品も多く、マーケティング戦略が重視される分野です。

代表的な企業:明治、森永製菓、ロッテ、カルビー

製パンメーカーは、食パン、菓子パン、総菜パンなどを製造する企業を指します。

日本では、大量生産されるスーパーやコンビニ向けのパンから、高級食パンの専門店まで幅広い市場があります。近年では、低糖質パンやグルテンフリーパンの開発も進んでおり、健康志向の消費者にも対応しています。また、冷凍パンの技術革新も進み、焼きたての食感を維持したまま販売できる商品が増えています。

代表的な企業:山崎製パン、フジパン、敷島製パン(Pasco)

食品加工メーカーは、ハム・ソーセージ、レトルト食品、冷凍食品、缶詰などを製造する企業群です。

共働き世帯の増加やライフスタイルの変化に伴い、簡単に調理できる食品や長期保存が可能な食品の需要が増加しています。特に冷凍食品は、技術革新により品質が向上し、レストランと同じクオリティの商品が家庭で楽しめるようになっています。また、食材ロス削減のための冷凍技術も注目されています。

代表的な企業:日本ハム、伊藤ハム、マルハニチロ、ニチレイ

乳製品メーカーは、牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターなどを製造する企業です。

日本国内では、乳酸菌を活用したプロバイオティクスヨーグルトや高タンパク質食品の開発が進んでおり、健康意識の高い消費者に支持されています。また、ヴィーガン向けの植物性ミルク(アーモンドミルク、オーツミルクなど)も人気を集めています。

代表的な企業:明治、雪印メグミルク、森永乳業

即席麺メーカーは、カップ麺や袋麺を製造する企業です。

日本の即席麺は世界的に人気があり、輸出も拡大しています。最近では、ヘルシー志向の消費者向けに減塩・高タンパク・グルテンフリーの即席麺も開発されています。また、各地のご当地ラーメンを再現した商品も人気を集めています。

代表的な企業:日清食品、東洋水産(マルちゃん)、明星食品

健康食品メーカーは、サプリメントや機能性表示食品など、健康維持や栄養補助を目的とした食品を製造する企業です。

近年、健康志向の高まりから、プロテイン、ビタミンサプリ、スーパーフードを使った製品の市場が拡大しています。また、腸内環境を整える発酵食品や、特定の健康効果が期待される機能性表示食品の開発が進められています。

代表的な企業:DHC、ファンケル、大塚製薬

商社・食品流通(食品の卸売・流通)

商社・食品流通は、食品メーカーが製造した商品をスーパーマーケットやコンビニエンスストア、飲食店などへ供給する役割を担います。

原産地が海外であり、輸入が必要な場合は、商社はその橋渡しをする重要な存在です。

食品の安定供給を確保するだけでなく、原材料の調達、物流管理、海外市場への展開なども重要な業務となっています。

食品商社は、大きく分けて総合商社系、専門商社系、外資系食品商社の3つに分類され、それぞれ異なる特徴を持っています。

総合商社系

総合商社系の食品商社は、国内外の原材料調達から卸売、食品メーカーとの取引、さらには海外市場での販売まで幅広い事業を展開しています。

大手総合商社が食品事業を手掛けることが多く、原材料の輸入から最終製品の流通までサプライチェーン全体を管理することが特徴です。

三菱食品や伊藤忠食品などが代表的な企業であり、穀物や畜産物、海産物などの輸入を通じて食品業界を支えています。

また、国内の食品メーカーとのパートナーシップを築きながら、消費者ニーズに応じた商品を供給する役割も果たしています。

世界規模での市場展開を視野に入れたビジネス戦略が求められる分野でもあります。

専門商社系

専門商社系の食品商社は、特定の分野に特化した食品の調達・流通を行う企業です。

例えば、日本アクセスは食品全般を扱いながらも、特に冷凍食品や加工食品の流通に強みを持っています。

国分グループ本社は、酒類や菓子、調味料の流通を得意とし、長年の取引ネットワークを活かして全国の小売業者へ商品を供給しています。

専門商社は、特定の食品カテゴリーに特化することで、より細やかな市場対応や独自の流通戦略を展開できる点が強みです。

食品メーカーや外食産業と密接に連携し、消費者の嗜好の変化に迅速に対応することが求められます。

外資系食品商社

外資系食品商社は、海外の食品や食材を輸入し、日本国内の市場に供給する役割を担っています。

ネスレ日本は世界最大級の食品メーカーでありながら、日本市場向けのコーヒーや菓子などを展開し、輸入事業も行っています。

ユニリーバ・ジャパンは調味料や飲料をはじめとする多国籍ブランドを展開し、グローバルな視点で市場開拓を進めています。

外資系食品商社は、海外の食品トレンドを日本市場に取り入れることで、新たな需要を生み出すことに貢献しています。

また、日本国内の食品メーカーと協力し、現地生産や共同開発を行うケースも増えています。

グローバルな供給網とブランド戦略を活かしながら、日本市場に適応する柔軟な事業展開が求められる分野です。

小売・飲食(食品の販売・提供)

小売・飲食業界は、食品メーカーや食品商社が供給する商品を最終的に消費者へ届ける役割を担います。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売業と、レストランやファストフードチェーンなどの飲食業に大きく分類され、消費者のライフスタイルや食文化に直接影響を与える業界です。

特に近年では、健康志向の高まりやデジタル技術の進化により、商品の販売手法やサービス提供のあり方が大きく変化しています。

小売業

小売業は、食品を販売する店舗やオンラインストアを運営し、消費者に食品を提供する業態です。

スーパーマーケットやコンビニエンスストアは、日常的に利用される食品の供給拠点として重要な役割を果たしています。

イオンやイトーヨーカドーなどのスーパーマーケットでは、生鮮食品や加工食品、日用品などを幅広く取り扱い、消費者のニーズに応じた品揃えを行っています。

セブンイレブンやファミリーマートなどのコンビニエンスストアは、利便性を重視した商品展開を行い、弁当や総菜、飲料などの販売を強化しています。

また、近年ではECサイトやネットスーパーの利用が増え、アマゾンフレッシュや楽天西友ネットスーパーなどのサービスが台頭しています。

飲食業

飲食業は、外食産業やデリバリーサービスを通じて食品を提供する業界であり、ファストフード、ファミリーレストラン、カフェ、専門店など多岐にわたる業態が存在します。

マクドナルドや吉野家などのファストフードチェーンは、短時間で食事を提供できる点が強みであり、価格競争やメニュー開発が市場競争の鍵となっています。

すかいらーくグループのようなファミリーレストランは、幅広い世代に対応するメニューを展開し、集客力の向上を図っています。

スターバックスやドトールなどのカフェチェーンは、コーヒーや軽食を提供しながら、店舗の雰囲気やブランドイメージを重視した経営を行っています。

さらに、Uber Eatsや出前館などのデリバリーサービスの普及により、飲食店の業態は多様化し、消費者の利便性が向上しています。

食品業界の就職ランキング

このように、食品業界は、私たちの生活に不可欠な「食」を支える安定性や、馴染み深い商品を扱っている親近感から、就職活動において常に学生から高い人気を誇ります。

就職人気ランキングでも、大手食品・飲料メーカーが常に上位に名を連ねています。

そこで下記の記事では、食品メーカーの就職ランキングを解説しています。参考までに見てみてはいかがでしょうか。

食品業界の職種について

最初に、食品業界でどのような職種があるかを知ることが大切です。企画・開発・営業・販売・管理など、さまざまな部署があります。自分がどの部署に興味があるかを明確にし、その部署で何ができるか・何を学びたいかを考えましょう。

以下の見出しでは、食品業界で特徴的な業種に絞って紹介します。

- 商品企画

- 研究・開発

- 営業・販売

- 生産管理・品質管理

商品企画

企画職は、消費者のニーズを把握し、ニーズに合った新商品の開発や広報活動を行う部署です。

食の指向は人それぞれで、学生の場合は「少しでも安く栄養ある食事をしたい」・「一人暮らしで手間をかけずにおいしいものを食べたい」といった考えの方が多いでしょう。

そのほかにも「アレルギーの子どもにもおいしいものを食べさせたい」・「塩分や脂肪分の少ない食事をしたい」・「いろいろな料理に使える調味料がほしい」など、さまざまなニーズがあります。

企画職の方は、常に時代のニーズに合わせた商品を企画し、消費者の心に訴えかける広告活動も考えなければなりません。

そのためには、じっくりデータ分析・市場調査を行い、生産・開発部門とうまく連携していく必要があります。

リサーチ力・分析力がある

トレンドに敏感

数字に強い

コミュニケーション力が高い

研究・開発

新製品の開発に向けて研究をするのが、研究・開発といった部署です。

食品業界の場合「ファミリー向けの商品ラインナップが充実している」・「ヘルシーな食品を作っている」など、それぞれ特徴的な企業イメージがあります。

そのため、生産・開発の方は企業イメージを損なわないよう、注意して新商品を開発しなければいけません。

味が良いからといってヒットするわけではなく、見た目・使いやすさ・価格とのバランスなどさまざまなポイントを考える必要もあります。

新製品がはっきりと形になるまで、何度もテスト製品の試作を重ねなければならず、非常に根気のいる仕事です。

社内のプレゼンで上司・経営陣にGOサインを出してもらうためには、プレゼン能力も欠かせません。

探求心が強い

失敗しても挫けない

チームワークができる

営業・販売

いくら良い商品を作っても、それを店頭に置いてもらえなければ売り上げは上がらないでしょう。

そこで、営業・販売といった方がスーパーマーケットなどの売り場に出向いて、新商品の提案・売り場の改善・販促キャンペーンのサポートなどを実施します。

多くの食品メーカーはいくつもの商品を生産しており、営業の方は地域性や季節によって需要の高いものを多めに用意するといった形で、売り上げに貢献しなければなりません。

新商品・季節限定商品などを上手に紹介し、売れるようにすることも仕事です。

消費者の多くは、どうしても普段購入している定番商品に安心感を覚えます。

目新しいものを手に取ってもらうためには、広報だけでなく営業・販売の方がどのように店頭に並べるか・販促をするかも重要です。

行動力がある

好奇心旺盛

傾聴力がある

生産管理・品質管理

食品業界で非常に大切な仕事に、管理があります。

製造工場の自動化が進み、効率的な生産体制の構築が求められる中、安全性・品質が担保されていないと、将来大きな不祥事が起きてもおかしくありません。

誰もが名前を知っている大手でも、食中毒・賞味期限偽装などでニュースになってしまった企業はあります。

そのため、管理に携わる方は責任感を持って、定期的な検査・従業員の衛生教育などをしなければなりません。

何か問題があったときは隠ぺいするのではなく、すぐに商品回収などの手を打つことも大切です。

もちろんクレームがあったときは原因を調査し、再発防止策を立てなければいけません。

また、現在は特定原材料の表示など、食の安全に関するさまざまなルールがあります。

正確な商品規格書や一括表示を作成し、消費者に正しい情報を届けることも大切な仕事です。

計画性がある

自己管理能力が高い

責任感がある

食品業界の主な特徴

続いて、食品業界の主な特徴について紹介します。

食品業界について理解を深めておけば、就活のモチベーションが高まるだけでなく、志望動機に書ける要素が見つかるかもしれません。

すでに志望動機が固まっている人もいるかもしれませんが、さらにクオリティを高め、質の高い回答を提示するためにも、ぜひ参考にしてみてください。

- 就活生からの人気が高い

- 安定性している

- Uターン・Iターンも可能

就活生からの人気が高い

食品業界は就活生から非常に人気が高い業界の1つですが、その理由は業界の多様性と安定性にあります。

食品業界には外食産業や食品メーカー、食品を扱う商社など、様々な業種があります。

つまり、自身の興味やスキルに応じた職種を選びやすい環境が整っているのです。

特に大手食品メーカーは消費者に広く認知されるブランドを持ち、テレビCMなどで目にする機会も多いため、多くの就活生にとって親しみやすい存在と言えるでしょう。

安定性している

食品業界が持つ最大の強みの1つはその安定性です。

人間の三大欲求の1つである「食欲」を満たす商品やサービスを扱う食品業界は需要が絶えることがありません。

不況や経済状況の変化に関わらず、人々が食を必要とし続ける、つまり人類が存在する限り、この業界は安定して存在し続けるのです。

特に国内市場では少子高齢化により食品の消費量が一定で推移する一方、高齢者向けの食品や健康志向の商品など、新たな市場が形成されつつあります。

また、食品業界は地産地消やサステナビリティといった社会的な課題にも積極的に対応しており、これが業界のさらなる安定性に寄与していることも見逃せません。

例えば、地域農業と連携した商品開発や、食品ロス削減の取り組みを行うことで、社会的責任を果たしながら事業の持続可能性を高めています。

Uターン・Iターンも可能

食品業界はUターンやIターンといった地元回帰や地方移住を希望する方にもおすすめの業界です。

全国各地に事業拠点を持つ企業が多いため、勤務地の選択肢が広いからです。

特に、地方の特産品や地域ブランドを活用した食品メーカーや流通業者では地元密着型の事業が展開されています。

これにより、都会から地方に移住して働きたいと考える人や、地元での就職を希望する人にとって非常に魅力的な環境となっています。

また、地方での勤務は地域の農業や漁業と連携した新商品の開発や販売促進に携われる機会も多いです。

こうした取り組みは地域活性化や地元経済の発展に直接貢献できるため、大きなやりがいを感じられる仕事と言えるでしょう。

2025年の食品業界の将来性と課題

続いて、食品業界の現状と課題についても理解を深めておきましょう。

これから就職することになる業界について理解を深めることは、自分のキャリアについて考えるにあたっても重要ですし、何より面接で聞かれた際にスムーズに回答するために重要です。

面接官は、業界の現状や課題について何か気になるトピックがあるかを訪ねてくる可能性があるため、対策をしておきましょう。

- 消費者の需要の変化

- 原材料費の高騰

- ライフスタイルの多様化

- 健康志向意識の増加

- フードテック(FoodTech)の進化と影響

- サステナビリティ・SDGsへの取り組み

消費者の需要の変化

食品業界におけるトレンドの1つとして、消費者の需要の変化が挙げられます。

食品業界では、消費者の健康意識の高まりに伴い、機能性表示食品や特定保健用食品(特保)などの需要が急増しています。

これにより、企業は高品質かつ高付加価値の製品を提供することが求められており、安全性の確保と他社との差別化が極めて重要な課題となっているのです。

特に、消費者は製品の成分や製造過程に対する透明性を求めており、企業はこれに応える形で情報公開を進めています。

また、従来の大量生産・大量消費から、個々のニーズに応じたパーソナライズされた製品開発が進んでおり、これが新たな市場機会を生み出しています。

一方で、消費者の嗜好が多様化しているため、企業は迅速に市場の変化に対応し、ニーズに即した製品を開発する能力も重要です。

原材料費の高騰

近年、世界的な原材料費の高騰が食品業界に深刻な影響を与えています。

気候の変動や地政学的リスク、物流の混乱などが原因で、穀物、乳製品、油脂類などの価格が上昇しており、企業は製造コストの増加に直面しています。

企業が製品の値上げを余儀なくされる原因となっており、消費者にとっても価格の上昇という大きな打撃を与えているのです。

しかし、企業は単に価格を引き上げるだけでなく、効率的な生産体制の確立やコスト削減のための技術革新にも取り組む必要があります。

また、サプライチェーンの多角化や代替材料の活用など、リスク管理の強化も求められています。

消費者の価格感度が高い中で、企業は品質を維持しながらコストも抑えるという難しいバランスを取る必要があり、これは食品業界全体における大きな課題と言えるでしょう。

ライフスタイルの多様化

現代社会におけるライフスタイルの多様化も、食品業界に大きな変化をもたらしています。

特に、単身世帯の増加や高齢化に伴い、個食や関連食品への需要が高まっています。

このため、企業は1人分の食事に対応したパッケージや、調理の手間が省ける商品を開発する必要があるのです。

また、消費者の購買手段も多様化しており、従来の小売店での購入に加えて、オンラインショッピングやECが拡大しています。

ECサイトの充実やデリバリーサービスとの連携を進めるなど、販売チャネルの拡大に取り組んでいる企業も多いです。

健康志向意識の増加

2025年の食品業界は、健康志向の高まりや環境意識の向上といった消費者ニーズの変化に直面しています。

特に、高齢者の健康維持や若年層の美容意識の高まりが、健康関連商品の需要を押し上げています。

また、プラントベース食品や機能性食品など、健康を意識した商品の市場拡大が予測されています。

一方で、原材料費や輸送コストの高騰、人手不足、デジタル化への対応といった課題も顕在化しています。

特に、原材料価格の上昇は製品価格に影響を及ぼし、消費者の節約志向を強めています。

さらに、労働力不足を背景に、食品製造ラインや配送の自動化技術の導入が進展しています。

また、消費者のライフスタイルの変化に伴い、簡便・時短ニーズの増加やパーソナライズ化への要求が高まっています。

フードテック(FoodTech)の進化と影響

最新のテクノロジーを活用して食の課題解決を目指す「フードテック」が、食品業界に革命をもたらしつつあります。

例えば、AIを活用した需要予測は食品ロスの削減に貢献し、植物由来の代替肉や培養肉といった技術は、将来のタンパク質危機への備えとして期待されています。

また、調理ロボットやオンラインのプラットフォームは、人手不足の解消や新たな食の体験価値を創出します。

これらの技術革新は、生産から加工、流通、消費に至るまでのフードチェーン全体を効率化し、業界の構造を大きく変える可能性を秘めています。

サステナビリティ・SDGsへの取り組み

持続可能な社会の実現に向けたSDGsへの関心が世界的に高まる中、食品業界においても環境や社会に配慮した取り組みが不可欠となっています。

具体的には、生産過程で生じる食品廃棄物の削減(フードロス問題)や、環境負荷の少ないパッケージへの切り替え、フェアトレード認証の取得などが挙げられます。

消費者の企業選定の基準も、商品の品質や価格だけでなく、その企業がどれだけ社会課題の解決に貢献しているかという点にまで広がっています。

環境保全と事業活動を両立させることは、企業の社会的責任であり、長期的な成長のための重要な経営課題です。

食品業界に向いている人の特徴

食品業界の志望動機を作成するにあたって、どのようなタイプの人物が食品業界において活躍できるのかについても理解しておくことが非常に重要です。

大きく分けて6つ特徴がありますが、それぞれを把握しておき、自分が本当に食品業界で活躍できるのかについて考えた上で志望動機を作成することができれば、より良い印象の与えられる文章を作成できることでしょう。

- 食への関心がある

- 創造力がある

- 慎重である

- チャレンジ精神がある

- 責任感が強い

- こだわりがある

食への関心がある

食品業界で働く上で、食への強い関心は不可欠な要素です。

食は私たちの生活に欠かせない存在であり、消費者のニーズを深く理解するためには、自ら食に対する興味を持ち、その魅力を追求し続ける姿勢が求められます。

また、食に関する幅広い知識を持つことは、商品開発やマーケティングの場面でも大いに役立ちます。

たとえば、健康志向の高まりに合わせた新商品を企画する際、栄養バランスや機能性食品の知識があると、より消費者のニーズに合った提案が可能になります。

さらに、食文化やトレンドへの敏感さも重要なポイントです。

例えば、近年ではプラントベース食品やサステナブルな食品が注目されていますが、これらの動向に関心を持ち、企業の製品開発や販売戦略に生かせる人材は高く評価されます。

創造力がある

食品業界は、人々の生活に根ざした「普遍的なもの」を扱う一方で、常に変化が求められる業界でもあります。

消費者の嗜好やライフスタイルの変化、健康志向の高まり、新しい食材の登場など、さまざまな要素が影響を及ぼします。

このような環境の中で、企業が競争力を維持し続けるためには、従来の枠にとらわれず、新たな価値を生み出せる人材が不可欠です。

例えば、新商品の開発では、従来の食文化や製造技術に新しい視点を加え、他社との差別化を図ることが求められます。

ヒット商品を生み出すためには、既存の市場ニーズを的確に把握し、それに応える形で独自性のあるアイデアを出すことが重要です。

また、小売や外食産業においても、消費者の購買行動や流行を踏まえた新たなサービスや店舗コンセプトを考え出す能力が必要になります。

慎重である

食品業界において最も重要視される特徴は慎重であるということです。

食品業界においては美味しい食品を作ることも重要ですが、何より消費者の方の体に入るものなので、絶対に安全なものを提供しなければなりません。

よって、一つひとつの安全確認や成分の確認などは、「慎重になりすぎることはない」と言っても良いほど、慎重に作業するべき部分です。

逆に、こうした安全確認を怠るような適当な人物の場合、絶対に食品業界では採用されません。

あなたが慎重であり、丁寧に一つひとつの作業を確実にこなすことができるということをアピールできれば、企業は採用したいと考えてくれることでしょう。

チャレンジ精神がある

食品を製造する場面ではなく、商品を開発する場面においてはチャレンジ精神がある人材も多くの場合、魅力的に感じてもらえる可能性が高いです。

食品業界は特に近年、キャッチーな商品やインパクトのある商品が売れる傾向にあるので、「商品開発の際に新たなことに挑戦してみる」などといったチャレンジ精神がある人物は往々にして採用される傾向にあります。

よって、自分がこれまで取り組んできたことや、チャレンジしてきたことに絡めつつ、「食品開発の場面においても自分のチャレンジ精神をアピールすることが発揮することができる」といった内容を盛り込むことができれば、良い印象を与えられる可能性があります。

責任感が強い

責任感が強いということも、食品業界において非常に求められる特徴の一つです。

慎重であることにも当てはまる部分ではありますが、食品というものは消費者の体に入るものであり消費者の健康に直結するものです。

つまり、一つひとつの作業において慎重かつ責任感を持って行う必要があるのです。

自分が関わる商品が何千、何万人の健康に直結するかもしれないということを意識した上で、一つひとつの業務に責任を持って取り組むことができる人物こそ、責任感が強いと言えるでしょう。

こだわりがある

食品業界以外にも当てはまる部分ではあるのですが、こだわりがある人物も多くの企業が求めている可能性が高いです。

特にベンチャー企業においては、より美味しいもの、消費者の健康に良いものを開発する、改善していくという姿勢のあるモチベーションの高い人物は非常に魅力的に映ることでしょう。

自分が担当する食品についてこだわりを持ち、日々ブラッシュアップしていき、より良いものを提供できるようにこだわり続ける人物こそ、ベンチャーの食品企業が重視している部分の一つです。

よって、あなたがこれまでこだわりを持って取り組んできたことや大切にしていることがある場合、それを積極的に述べることで、あなたの魅力がより伝わりやすくなることでしょう。

食品業界の魅力

食品業界の志望動機を考えるにあたって、食品業界で働くにあたっての魅力についても詳しく説明していきます。

これらの魅力をヒントに、あなたがどのような点に魅力を感じて食品業界を志望しているのかを分かりやすく言語化していきましょう。

これにより、企業の採用担当者にあなたの食品業界への志望動機が分かりやすく伝わっていくはずです。

- 食を通じて人々を支えること

- 社会へのインパクトが大きい

- 自分が携わったものの成果を身近に感じることができる

- 海外業務にも関われる

食を通じて人々を支えること

食品業界の最も大きな魅力として、食を通じて人々を支えることができるということが挙げられます。

もはやこれはインフラとも呼べる部分であり、人々の生活において食事というのは非常に重要なものです。

このように、食事を通じて多くの人々に貢献することができる、多くの人々に良い影響を与えることができるというのは食品業界で働くことにおける最も大きなメリットと言えるでしょう。

社会へのインパクトが大きい

社会へのインパクトが大きいというのも、食品業界で働くにあたっての大きな魅力の一つであると言えるでしょう。

近年はコロナウイルスの流行などもあり、人々がより健康に気を配るようになっています。

特にビタミンなどの栄養を取ることで免疫能力を高め、感染症にかからないように注意する人も増えており、日々の生活、特に食生活がどれほど重要であるかというのは人々の認識の中でより高まったことでしょう。

よって、社会へのインパクトはこれまで以上に食品業界において高いと言えるので、社会へ与えられる影響を良いものにしていける、より良い影響を与えていけるように心がけられる人こそ、食品業界に向いていると言えます。

自分が携わったものの成果を身近に感じられる

自分が携わったものの成果を身近に感じられるのも、食品業界の魅力の1つです。

食品は有形商材であり、消費者が実際に目にして手に取り、味わうものです。

また、製品が市場に出た際に、消費者からの反応を直接確認できる機会が多いことも魅力と言えるでしょう。

特に近年は口コミサイトやテレビの特集、InstagramなどのSNSで、自分が関わった商品の評価や人気ぶりをすぐに知ることができます。

そして、食品は日常生活に密接に関わるものであり、多くの人にとって身近な存在です。

スーパーや飲食店、コンビニなど、街中のいたるところで自分が関わった商品が店頭に並んでいる光景を見ると、強いやりがいを感じられることでしょう。

海外業務にも関われる

海外の業務にも携われるというのも食品業界の大きな魅力です。

皆さんご存知の通り、日本食は世界中で愛されており、世界中に日本の食品が輸出されています。

つまり海外の企業とも関わることが多く、海外の人々にも美味しい料理を提供することができるというのも大きな魅力の一つです。

例えば、外国語学部などの国に関わる学部で学んだ、もしくは外国の文化に触れることが多かった人の場合、あなたの経験を日本食の輸出に活用できるかもしれません。

このように海外志向の強い人にとっても、実は食品業界は魅力的であることが多いです。

特にベンチャー企業には様々なプロジェクトに取り組んでいることが多いので、海外業務に携われる企業を中心に食品業界の会社を探してみるのも良いかもしれません。

ライバルに差をつける!食品業界の効果的な企業研究の進め方

数多くの企業がひしめき合う食品業界において、内定を勝ち取るためには、他者と一線を画す深い企業理解が不可欠です。

インターネットで得られる情報だけでなく、多角的なアプローチで企業の実態を掴むことで、説得力のある志望動機を構築できます。

下記の記事では、より詳しく解説していますので参考にしてください。

ここでは、ライバルに差をつけるための効果的な企業研究の進め方を解説します。

- IR情報・中期経営計画を読み解く

- 実際に店舗へ足を運び、商品を比較する

- OB・OG訪問やインターンシップを活用する

IR情報・中期経営計画を読み解く

企業の公式ウェブサイトで公開されているIR情報や中期経営計画は、企業研究において最も信頼性の高い情報源です。

これらの資料からは、売上高や利益率といった経営状況だけでなく、企業が今後どの事業領域に注力し、どのような戦略で成長を目指しているのかという未来のビジョンを読み取ることができます。

特に、食品業界のトレンドである健康志向、海外展開、サステナビリティといったテーマに対し、企業が具体的にどのような目標を掲げているかを確認することが重要です。

実際に店舗へ足を運び、商品を比較する

スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった実際の販売現場に足を運ぶことは、机上の調査だけでは得られないリアルな情報を得るための重要なステップです。

志望企業の商品が、競合他社の製品と比べてどのようなパッケージデザインで、どの価格帯で、どの棚に置かれているのかを自分の目で確かめましょう。

また、商品のターゲット層や、どのような食べ方を提案しているのかといった販促戦略を観察することで、企業のマーケティング力を具体的に理解できます。

現場の空気を肌で感じ、消費者目線での気づきを得ることで、より深みのある企業分析が可能になります。

OB・OG訪問やインターンシップを活用する

企業の内部で働く社員から直接話を聞くことは、ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない企業の文化や風土、仕事のやりがいを知る絶好の機会です。

OB・OG訪問を通じて、具体的な仕事内容やキャリアパス、職場の雰囲気といったリアルな情報を得ることで、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

また、インターンシップに参加すれば、実際の業務を体験しながら社員の方々と交流を深めることが可能です。

これらの活動を通じて得た一次情報は、他の就活生と差別化できる独自の視点となり、面接などで自分の熱意や企業理解度を効果的にアピールする材料になります。

食品業界の志望動機で高評価を得る7つのコツ

食品業界の志望動機で高評価を得るコツを7つご紹介します。

以下の5つのポイントを意識して志望動機を書いてみましょう。

- 食へのこだわりを見せる

- 幅広い視点を持つ

- 食品を通して何がしたいかを伝える

- 食に興味を持ったきっかけも入れる

- 安全性を追求できることをアピールする

- なぜその企業を志望するのか

- 入社後はどのように貢献したいか

①食へのこだわりを見せる

食品業界を志望する際には、食に対する強いこだわりを具体的に表現することが重要です。

「食べることが好き」という一般的な理由ではなく、自分自身の体験や価値観を掘り下げて述べましょう。

また、「人々の日常に喜びや満足を提供したい」「食文化を守り、新しい形で発信したい」といった食への情熱を伝えると、他の志望者との差別化ができます。

具体的なエピソードを交えながら、食に対する思いが志望動機と結びついていることを明確にすると説得力が高まります。

②幅広い視点を持つ

食品業界は、原料生産、加工、流通、販売まで多岐にわたる業種で構成されています。

この広がりを理解し、業界全体の流れを把握していることを示すことで、志望動機に深みを持たせることができます。

また、近年注目されている健康志向の高まりや個食化の進展など、トレンドに触れるのも効果的です。

これにより、単なる興味ではなく、業界の課題や可能性を考えている姿勢を示せます。

具体的な業種や企業の取り組みについても調べ、その魅力を志望理由に含めることで、理解力と熱意をアピールしましょう。

③食品を通して何がしたいかを伝える

食品業界での具体的なビジョンを明確に伝えることは、志望動機の重要な要素です。

また、その目標が志望する企業の理念やプロジェクトとどのように一致しているのかを示すと説得力が増します。

さらに、「自分のスキルや経験を活かして、新たな価値を創造したい」といった意欲を示しつつ、食品業界で自分がどのような役割を果たしたいのかを具体的に描くことで、企業に対して強い印象を与えられるでしょう。

④食に興味を持ったきっかけも入れる

多くの面接官は食に興味を持ったきっかけを知りたがるので、志望動機で最初に食に興味を持ったエピソードを書くのもおすすめです。

「もともと好き嫌いが多かったが、家族が工夫して苦手な食材を調理してくれたおかげで食材のおいしさを知ることができた」「いやなこと・辛いことがあったときにおいしい食事のおかげで立ち直れた」といったことが考えられます。

短い文章の中で、いかに具体性を出せるかがポイントです。

たとえば、苦手を克服した食材を「にんじん」「牛乳」などと書いておけば、それだけで他の学生と少しだけ差別化できます。

人気企業ほど多くの学生が応募しているので、エピソードの細部で差別化し、自分の人柄や強みを覚えてもらうことは重要になってきます。

⑤安全性を追求できることをアピールする

企業によって、大きくプラス評価されやすいアピールポイントは異なります。

食品業界では、安全性を追求できる真面目さ・責任感を評価してくれる可能性が非常に高いです。

食に携わる仕事は安全が第一で、安全性を第一に考えて行動できる慎重さ・誠実さを持っていることをアピールしてはいかがでしょうか。

もちろん、明るく陽気なキャラクターだとマイナス評価を受けるということではありません。

自分の明るさを前面に出して就活する場合でも、食品業界では明るさだけでなく、芯に真面目さを持っていることをアピールするようにしてください。

アルバイトで自分の失敗を正直に報告したことが良い結果につながった・部活で基礎練習を365日欠かさず行ってきたといったエピソードを述べると良いでしょう。

⑥その企業でなければならない理由を述べる

志望動機においては、その企業でなければならない理由を述べるようにしましょう。

「その企業だけにしか当てはまらない志望動機」はなかなか見つけにくいかもしれませんが、他の業界にも通じるような漠然とした志望動機だけは述べないように心がける必要があります。

食品業界であるならば、その企業がどのような食品製造の取り組みをしているか、どのようにして消費者のニーズに応えているのかを理解していることを示す志望動機を述べる必要があります。

「食品が好きだからです」「貴社の食品が美味しいからです」といった曖昧で浅い志望動機ではなく、その企業の取り組みや理念に共感した具体的な話をすることが重要です。

⑦入社後のビジョンも入れる

志望動機では、企業を志望した理由だけでなく、入社後のビジョンも盛り込んでいくようにしましょう。

入社後のことを書くことで、計画性があること・成長意欲があること・本当にその企業への志望度が高いことをアピールできます。

「入社後は自分の〇〇という長所を活かしてXXで貴社に貢献したい」「若手のうちにさまざまなことを経験し、将来は〇〇な商品の企画に携わりたい」といった文章です。

書類選考の時点からこうしたことを考えておくと、面接で志望動機や入社後の目標について聞かれたときも役に立ちます。

とくに採用活動後半の役員面接・最終面接では、こうした自分の入社後のビジョン・入社意欲が合否を分ける決め手になることも多いので、しっかり考えておきましょう。

食品業界の志望動機を考える際の注意点

- 企業のファンだということだけで終わらない

- 安定性があるからという動機はNG

食品業界の志望動機を書く際に、気をつけたい注意点を紹介します。

以下の見出しで紹介する2点は、多くの方が陥りやすい落とし穴なので注意してください。

常に企業側の目線で、応募者が魅力的な人間に映るかを意識することが大切です。

企業のファンだということだけで終わらない

志望動機の中で、企業や商品のファンであると伝えることは問題ありません。

しかしファンであるということだけで終わっては、就活で良いアピールができないことに気をつけてください。

企業が一緒に働きたいと思うのは、消費者として企業を支えてくれる人ではなく、仕事で活躍してくれる人です。

企業に興味を持ったきっかけはその企業の食品が好きだったことでも、そこからどうしてそこで働きたいと思うようになったのか・自分がそこで何をできるかを伝えましょう。

ただし、面接で「うちの商品で良いと思うものはありますか」「うちの商品をもっと良くするにはどんなことをすればいいと思いますか」など、質問されることがあります。

企業研究をしっかりしているかを見るための質問です。

こうした質問に答えられるよう、企業の商品を研究したり一度購入したりして、特徴や良さを学んでおくのが良いでしょう。

安定性があるからという動機はNG

食品業界の志望理由に、安定性があるからと述べる学生は多いです。

もちろん、企業選びをする際に、安定性を考慮することは間違いではありません。

また、食はいつの時代も私たちの生活に欠かせない産業であるため、景気の変動に関わらず需要が大きく減ることが考えにくく、安定性が高いことも事実でしょう。

しかし、志望動機で安定性があるからという動機を書くのは、企業目線から見ると成長意欲がない・チャレンジ精神がないといったマイナス評価を受ける可能性が高いです。

採用担当者は、企業をより発展・成長させてくれる人材を求めて採用活動をしています。

応募書類や志望動機で、自分が食品業界に積極的に関わっていきたい・企業に貢献したいという気持ちを見せるようにしてください。

志望動機を書く際の注意点はほかにも!

自分だけの利益やメリットばかりを書かないことです。企業は自分のことしか考えていない人よりも、企業や社会のために働きたい人を採用したいと思います。また、他の人と差別化できるようにすることです。食品業界は人気が高く競争率も高いです。自分の個性や強みをアピールすることで、印象に残る志望動機を書くことができます。

志望動機の構成

続いて、おすすめの志望動機の構成についても紹介します。

以下の構成はどのような場合でも活用できるものであり、食品業界を目指す場合以外にも汎用的に利用できます。

食品業界だけでなく、他の業界を併願している方もぜひ参考にしてみてください。

- 結論

- 理由

- エピソード

- 貢献

- 再度結論

結論

志望動機を書く際にはまず結論から書きましょう。

「御社を志望する理由は〇〇です」と、志望する企業を選んだ理由を明確に述べることから始めると良いです。

食品業界を目指す人ならば「食の安全に取り組む貴社の姿勢に感銘を受け、自分もこのような環境で、強い責任感を持って働きたいと思った」などと書きましょう。

企業が力を入れていることや理念、大切にしているであろうことへの理解を示せると、なぜその企業を志望するのかを一言で伝えられ、良い印象を与えられます。

結論を先に述べることで、読み手は応募者が何を伝えたいかをすぐに理解でき、その後の内容もスムーズに頭に入ってきます。

食品業界は多くの人々の生活に直接影響を与える分野であり、その社会的な意義も大きいため、結論部分で自分が共感する点や企業の魅力を簡潔に述べると、説得力が増すでしょう。

理由

次に、その企業を選んだ理由を簡潔に述べます。

食品業界全体に対する興味と、その企業の特徴や強みを具体的に挙げて説明することが大切です。

例えば、食品業界における技術革新や、食の安全・健康志向への対応に強い関心を持っている場合「貴社の独自の製造プロセスや品質管理の徹底に共感しました」と述べると良いでしょう。

このように、自分がその企業を選んだ理由をシンプルかつ具体的に説明することで、企業側に対して「なぜ他の企業ではなく、この会社なのか」を明確に伝えることができます。

また、価値観や経験にも基づいた説明をすると、より説得力のある内容になります。

エピソード

理由を裏付けるために、具体的なエピソードを述べることは非常に大切です。

志望動機や自己PR、ガクチカではエピソードが最重要と言っても過言ではありません。

エピソードでは志望動機の根拠となる経験や出来事を詳しく説明し、その理由に信頼性を持たせましょう。

例えば、学生時代に食品に関連するプロジェクトに参加し、食品の安全や品質管理に触れた経験がある場合、そのエピソードを通じて「実際に食品製造の現場で感じた課題があり、その経験を活かして貴社に貢献したい」と述べることで、企業のことをしっかり研究していることが伝わります。

また、個人の経験を基にしたエピソードは他の応募者との差別化を図るためにも有効であるため、企業に対してあなたの志望動機が「本物」であることを印象付けます。

貢献

続いて、企業に対して自分がどのように貢献できるかを具体的に述べます。

スキルや経験が企業のビジネスにどのように役立つのかを説明しましょう。

例えば「これまでのプロジェクトマネジメント経験を活かし、貴社の新商品の開発やマーケティング戦略に貢献したい」といった形で、自分が企業に与えられる価値を具体的に提示することで、採用担当者に強い印象を与えることができます。

自身の持つスキルや経験をいかに企業の成長に役立てられるかを強調することで、企業にとって魅力的な人材として評価される可能性が高まるのです。

また、しっかり企業研究をした上で応募していることも伝わるため、モチベーションの高さのアピールにもなるでしょう。

再度結論

最後に再度結論を述べて志望動機を締めくくります。

この段階では最初に述べた結論をもう一度簡潔に振り返り、企業に対する熱意を改めて強調します。

「貴社の食の安全に対する姿勢に深く共感し、貴社での経験を通じて自分のスキルを最大限に発揮したいと考えています」などと述べることで、志望動機全体に一貫性を持たせつつ、強い意欲を示すことができます。

文字数に余裕がない場合は必ずしも述べる必要はありませんが、まとまりを持たせるために重要な部分です。

職種別の志望動機例文

ここでは、職種別の志望動機をご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

【営業職】食品業界志望動機

食品業界の営業職は、商品の魅力を伝え、取引先と信頼関係を築くことが求められ、消費者のニーズを把握し、適切な提案を行うことで、企業の売上拡大に貢献する役割です。

食への関心を活かし、消費者ニーズに合った提案を行えることを強調し、取引先との信頼関係を築くための対人スキルをアピールするといいでしょう。

営業職①

私は営業職に興味を持っています。

営業職は自社の商品やサービスを提案し、売上を増やすだけでなく、顧客満足度を向上させる重要な役割を果たします。

私はコミュニケーション能力と交渉力を活かし、〇〇株式会社の商品やサービスを多くの人々に紹介し、喜んでもらいたいと考えています。

また、営業職では市場動向や消費者の好みを把握する必要があります。

私は大学でマーケティングを学び、食品業界に関する知識と分析力を身につけています。

これらのスキルと知識を活かし、〇〇株式会社の成長に貢献したいと思っています。

営業職②

貴社を志望する理由は食品を通じて多くの人々の生活を豊かにしたいと考えたからです。

特に、貴社が地域ごとに特化した商品展開を行い、地元の食文化を大切にしている点に強く共感しました。

私が営業職を目指すきっかけとなったのは、大学時代にアルバイトとして食品関連のイベント運営に携わった経験です。

その中で、商品の特長や魅力を直接お客様に伝え、購入につながった際、強いやりがいを感じました。

また、お客様の意見を聞きながらニーズに合った提案を行うことで、信頼関係を築けたことで、適性があると感じました。

貴社ではこうした経験を基に、地域に根ざした商品提案を行うことで、貴社ブランドのファンを増やし、多くの顧客と信頼関係を築きながら、貴社商品の魅力を広める営業職として活躍する所存です。

【商品企画・マーケティング】食品業界志望動機

食品業界の商品企画職は、市場のトレンドを分析し、消費者が求める新商品を生み出す役割を担います。

市場調査やトレンド分析をもとに新しい食品を企画する意欲を示しつつ、創造力を活かし、消費者のニーズに応える商品開発に貢献したいと伝えると効果的です。

企画職①

私が貴社を志望するのは、革新的な食品開発に興味があり、貴社の持続可能な取り組みに共感するからです。

大学での食品科学の勉強を通じ、食品の品質向上と環境への配慮がいかに重要かを学びました。

特に、ある地域の伝統的な食材を使用した新商品開発プロジェクトに参加した際、持続可能な食品生産の価値を深く理解しました。

この経験から、食品業界で働き、新しいアイデアを形にすることの重要性を実感しました。

貴社が行っている環境に優しいパッケージの導入や、地元産の原材料を活用した商品開発に大きな魅力を感じています。

貴社に入社した暁には、これらの取り組みに貢献し、持続可能で革新的な食品を世に送り出す所存です。

企画職②

私が食品業界における企画の仕事に魅力を感じた理由は、食を通じて新しい価値を生み出すことができるからです。

大学時代、地域の特産品を活用した商品開発プロジェクトに携わる機会がありました。

その経験を通して、消費者のニーズを的確に捉え、魅力的な商品を企画することの難しさとやりがいを実感しました。

またその際、市場調査や試作品の評価を繰り返し行い、ターゲット層に刺さるコンセプトを作り上げるプロセスに面白さを感じました。

貴社では、独自のブランド戦略を展開し、多くのヒット商品を生み出しています。

その中で私も、消費者の視点を大切にしながら、新しい食文化を提案する企画に携わりたいと考えています。

これまで培った分析力と発想力を活かし、多くの人に喜ばれる商品を企画していきたいです。

マーケティング①

貴社を志望する理由は食品業界においてマーケティングを通じて人々の健康的な食生活を支えたいと考えたからです。

食品はただの消費財ではなく、健康や幸福に直結する重要な要素であると考えており、特に貴社の健康志向商品に対するマーケティング戦略に魅力を感じました。

大学時代、私は消費者心理学を学び、ゼミで健康食品の購買行動に関する調査を行い、パッケージデザインや広告内容が購買意欲に大きく影響することを学びました。

貴社ではこうした知識と経験を活かし、消費者に寄り添ったマーケティング戦略を立案する所存です。

特に、データ分析を基にしたプロモーション活動を通じて、貴社商品の価値をより多くの人々に伝えることで、貴社のさらなる業績向上に貢献したいと考えています。

マーケティング②

私のマーケティングスキルを活かし、食品業界で新しい消費体験を創出したいと思い、貴社を志望しました。

食品は人々の日常に密接に関わるものであり、魅力的なマーケティングを通じて、商品の価値をさらに高められる可能性があると考えています。

特に、貴社が行うデジタルマーケティングの活用によるブランド強化に大きな魅力を感じました。

大学時代、私はマーケティング研究会で地域特産品のプロモーション企画に取り組み、SNSを活用した販促キャンペーンを行い、売上を12%向上させた経験があります。

徹底的な市場調査を通じてターゲット層を明確にし、そのデータを基に施策を練る過程で、数字を活用した意思決定の重要性を学びました。

貴社ではこのような経験を活かし、マーケティング戦略の立案から実施まで幅広く貢献する所存です。

【研究・開発】食品業界志望動機

食品業界の研究・開発職は、新商品のレシピ開発や食品の機能性向上、安全性の確保などを担う重要な役割です。

食の安全性や機能性を追求し、社会に貢献したいという意欲を伝えながら、食品科学やバイオ技術の知識を活かし、新商品の開発に貢献する姿勢等を示すと好印象です。

研究開発①

私が貴社を志望するのは、革新的な食品技術の研究開発に貢献し、人々の健康と幸福に寄与したいからです。

大学で食品科学を専攻し、特に機能性食品に関する研究に打ち込んできました。

あるプロジェクトで、特定の栄養成分が健康に及ぼす影響を調査した際、科学的根拠に基づいた食品開発の可能性とその社会的意義を深く理解しました。

この経験は、私に食品研究への情熱をさらに強めさせ、この分野でのキャリアを追求する決意を固めさせました。

貴社が行っている持続可能性と健康志向を重視した製品開発は、私の研究興味と完全に一致しています。

貴社に入社した暁には、貴社の研究開発チームに加わり、先進的な食品技術の開発に携わりたいと考えています。

研究開発②

食品の品質向上や新技術の開発に関心を持ち、研究開発の職種を志望しています。

大学では食品化学を専攻し、機能性食品の成分分析を行う研究に取り組み、食品の成分が人体に与える影響を科学的に解明することに興味を持ち、実験を繰り返しながらデータを分析する日々を過ごしました。

その中で、食品業界における研究の重要性を強く感じました。

貴社は、機能性食品の分野で最先端の研究を進めており、製品開発に科学的根拠をしっかりと活かしている点に魅力を感じています。

大学で学んだ知識と研究経験を活かし、安全性と美味しさを両立させた食品開発に貢献したいと考えています。

将来的には、常に最新の技術を学びながら、社会に求められる新しい食品を生み出していきたいです。

商品開発①

私が貴社を志望するのは、貴社の商品開発における革新性と持続可能性に深い関心を持っているからです。

食品科学を専攻している大学で、地元の食材を活用した新商品の開発プロジェクトに取り組みました。

このプロジェクトで、食品の品質と環境への影響を同時に考慮した開発の重要性を学びました。

また、消費者の健康と満足を最優先に考える商品開発のアプローチに、大きなやりがいを感じました。

貴社が展開する健康志向の製品ラインと、エコフレンドリーな製造プロセスは、私の価値観と完全に一致しています。

貴社に入社した暁には、これらの分野での知識と経験を活かし、貴社の商品開発チームに新たな視点をもたらし、消費者に愛される製品作りに貢献したいと考えています。

商品開発②

食を通じて人々の生活を豊かにすることができる商品開発に魅力を感じています。

学生時代、飲食店でアルバイトをする中で、新メニューの開発に関わる機会がありました。試行錯誤を繰り返しながら、食材の組み合わせや味のバランスを調整し、試作品を作る過程が非常に楽しく感じられました。

また、お客様に提供した際に「美味しい」と言っていただけることが大きなやりがいにつながりました。

貴社は消費者のニーズを的確に捉えたヒット商品を多く生み出しており、私もその一員として新しい価値を創造していきたいと考えています。

これまでの経験を活かし、消費者に愛される商品を生み出すために、柔軟な発想力と探究心を持って開発に携わりたいです。

【生産管理・品質管理】食品業界志望動機

食品業界の生産管理・品質管理職は、安全で高品質な食品を消費者に届けるために欠かせない存在です。

製造ラインの効率化や衛生管理、品質保証の向上を通じて、安定した生産を支える役割を担います。

食品の安全・品質維持に貢献したいという意識を強調し、製造プロセスの最適化や衛生管理への関心を示しましょう。

生産管理①

食品の安定供給を支える生産管理の仕事に魅力を感じ、貴社を志望させていただきました。

大学では食品工学を学び、食品の製造工程における品質管理について研究し、特に、衛生管理の徹底や生産効率の向上が食品業界にとって重要であることを実感しました。

食品を安全に、そして効率よく生産するためには、工程の見直しや機械の最適化が不可欠です。

その前提で、貴社は高品質な製品を安定的に供給し、多くの消費者から信頼を得ています。

私はそんな環境で、製造ラインの管理や改善に携わり、品質向上と生産性の向上に貢献したいと考えています。

現場の状況を的確に把握しながら、チームで協力し、より良い製造環境を築くことを目指していこうと思います。

生産管理②

私は、食品の安全性と品質を維持しながら、効率的な生産を実現する生産管理の仕事に関心を持っています。

私は大学で工学を学び、製造業の生産プロセスについて研究する中で、工場の生産効率を高めるための工程管理や、品質を一定に保つためのシステム設計に興味を持ちました。

貴社は、生産ラインの最適化を常に追求し、高品質な製品を提供し続けています。

その環境の中で、私は生産現場の状況を把握し、よりスムーズな製造工程を実現するための改善活動に取り組みたいと考えています。

食品の品質を守りながら、効率的な生産を支えることで、多くの消費者に安心して選ばれる製品を届ける人材になることを目指します。

品質管理①

私が品質管理職を志望する理由は、食の安全と品質を守ることが、多くの人の健康や生活に直接関わる重要な仕事であると考えているからです。

食品は日々消費されるものであり、その安全性が確保されていなければ、消費者の信頼を失うだけでなく、社会的な問題にも発展する可能性があります。

そのため、品質管理の役割は単なるチェック業務ではなく、企業の信用を支える基盤であると認識しています。

私は大学で食品科学を学び、微生物や衛生管理に関する知識を深めました。

特にHACCPやISOなどの品質管理基準に興味を持ち、安全で高品質な食品の提供を支える仕組みに関心を抱いてきました。

貴社は高い品質基準を持ち、消費者に安心できる食品を提供し続けている点に魅力を感じています。

品質管理を通じて、食の安全を守る責任を果たし、貴社の製品を安心して消費者に届けられるよう努めていきたいと考えています。

品質管理②

私は品質管理職として、食品の品質を維持するだけでなく、より効率的で安定した生産体制を築くことに貢献したいと考えています。

食品業界では、安全基準を守ることはもちろん、生産性やコスト面にも配慮した管理が求められます。

品質管理は、製品の品質を確保するだけでなく、生産工程全体を見直し、効率化を図ることで企業の競争力を高める役割も担っています。

私は大学で理系分野を専攻し、データ分析や統計を活用した品質管理の手法を学びました。

特に、食品の品質保証プロセスにおいて、科学的な視点を活かして問題点を発見し、改善策を提案することに興味を持っています。

貴社は高品質な食品の提供に加え、生産工程の最適化にも力を入れていると伺いました。

品質管理の視点から生産プロセスを支え、より安全で高品質な食品を効率的に供給できるよう、貴社の成長に貢献したいと考えています。

こんな志望動機は良くない!NG例文

当然ながら、食品業界の志望動機においてもNGの例文というものは存在します。

ここまでは良い例文について紹介してきましたが、マイナスの例文についても確認しておきましょう。

就活は総合点で判断されるので、良い印象を与えることも重要ですが、マイナスのイメージを避けることも重要です。

よって、下記の例文と自分の書いた文章を照らし合わせつつ、当てはまってしまっている部分がないか確認していきましょう。

例文①

私が貴社を志望するのは貴社の商品が好きだからです。

子どもの頃から、家族との食卓でよく貴社の製品を使っており、その味には特別な思い入れがあります。

特に、貴社の〇〇商品は、私のお気に入りで、その独特の風味と品質の高さにいつも感動しています。

友人や家族との集まりでは、よく貴社の商品について話題に上がり、みんなでその美味しさを共有してきました。

このような個人的な経験を通じて、貴社の商品に対する愛着が深まり、いつしか貴社で働きたいという夢を持つようになりました。

貴社に入社してからも、このような商品の開発に取り組みたいです。

例文②

私が貴社を志望するのは商品開発が好きだからです。

小さい頃から、自宅で何かを作るのが趣味で、色々と試すことに夢中になっていました。

家族や友人に自分で作ったおもちゃで遊んでもらえると、とても幸せな気持ちになります。

この経験から、何かを作り出すこと、特に人々に喜びをもたらす商品を開発することに興味を持ちました。

その後もさまざまな場面において開発をし、大学では簡単なプログラムも作りました。

貴社に入社した暁には、この経験とスキルを活かし、商品開発をしたいと考えています。

多くの人に愛される商品を開発し、貴社が長く愛される企業になることに貢献する所存です。

木下恵利

食品である理由がよくわからないのが一番の問題です。

この文章の場合、ゲームやプログラムを作る方が向いているように感じた人も多いでしょう。

例文③

私が貴社を志望するのは食品業界に興味があるからです。幼い頃から料理が好きで、食材の選び方や調理法に興味を持ち、食に関する知識を深めてきました。

大学では食品科学について学び、食品の安全性や栄養学についての理解を深めることができました。

このような経験を通じて、食品業界で働くことに大きな魅力を感じるようになりました。

特に、食品の開発から製造、流通に至るまでの一連のプロセスに興味があり、この業界で働くことで多くの人々の生活に貢献できると考えています。

貴社に入社した暁には、食品に関する知識や栄養学のスキルを活かし、さまざまな業務において貢献する所存です。

木下恵利

食品業界への熱い想いは伝わりました。

しかし、なぜその企業でなければならないのかが全くわからない点がマイナスポイントです。

指定の文字数でまとまらない人は?

いい志望動機を書こうとして、文字数がオーバーしてしまったり、文字数が足りない場合もあるでしょう。

企業に指定された文字数を守ることはES通貨の絶対条件です。

以下の記事で自分が指定された文字数によって志望動機の書き方を確認してみましょう。

困ったら就活エージェントに相談しよう

今回は食品業界の志望動機の作成方法について詳しく紹介しましたが、この記事を読んだだけで「100%納得できる、素晴らしいクオリティの志望動機ができた」というばかりではないでしょう。

そんな人におすすめの対策は、就活エージェントに相談することです。

ジョブコミットは完全無料で志望動機や自己PRなどESの添削をしてくれるだけでなく、面接対策も実施してくれます。

質の高い志望動機を作成するサポートをしてくれるのはもちろん、その後の面接へのサポートも手厚いため、就活をよりスムーズに進めたい方はぜひ以下のリンクから登録してみてください。

まとめ

食品業界は、私たちの生活と非常に密接に関連しており、興味を持つ学生も多くいらっしゃいます。

しかし、その興味を持った理由を上手に志望動機に書くことは意外に難しいことです。

志望動機は、書類選考を通過するためのキーポイントです。

できるだけ面接にトライするチャンスを多く得るためには、志望動機のブラッシュアップが欠かせません。

基本的な文章構成を守る・入社後の意欲まで踏み込んだ内容にするなどのポイントを意識し、面接官の心に響く志望動機を作っていきましょう。

木下恵利

商品が好きなことばかりが先行し、あなたの魅力がよくわかりません。

また、ただの企業のファンでしかないような印象を与えています。