明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

・得意なこととは

・得意なことを聞く理由

・自己分析を利用した得意なことの見つけ方

・得意なことから自分に合う職種・業界の見つけ方

・得意なことを見つけたい人

・得意なことが見つからない、ないと思っている人

・得意なことから適職を見つけたい人

はじめに

自己分析は、就職活動における羅針盤です。

自分自身の強みや弱みを深く理解することで、的確な自己PRや企業選びが可能となります。

特に「得意なこと」を見つけることは、自己分析の核心であり、その後のキャリア形成に大きく影響します。

ここでは、「得意なこと」の定義から、見つけ方、仕事への活かし方までを網羅的に解説し、就活生が自己理解を深め、自分らしいキャリアを築くための道筋を示していきます。

自己分析をして、得意なことを見つけましょう。

【自己分析で得意なこと発見】得意なことを知って就活を有利に!

自己分析は、就職活動を成功させるための重要なステップです。

自分自身の強みや弱みを理解し、得意なことを見つけることで、自己PRや志望動機に説得力を持たせることができます。

また、自分に合った企業や職種を見つけるための指標にもなります。

しかし、「得意なこと」といっても、具体的に何を指すのか、どうやって見つければいいのか分からない方もいるかもしれません。

得意なこととは、単に「人より上手くできること」だけではありません。

「時間を忘れて熱中できること」「周りから褒められること」「困難な状況でも乗り越えられること」なども、得意なことのヒントになります。

【自己分析で得意なこと発見】そもそも「得意なこと」とは?

自己分析を進める上で、「得意なこと」を明確にすることは、就職活動において非常に重要です。

しかし、「得意なこと」とは、一体どのようなことを指すのでしょうか。

一般的に、「得意なこと」とは、単に人よりも上手くできることだけを指すのではありません。

時間を忘れて熱中できること、周囲から褒められること、困難な状況でも乗り越えられることなど、幅広い意味を含んでいます。

つまり、「得意なこと」とは、あなたが無意識のうちにできてしまうことや、努力しなくても自然と成果を出せること、そして何よりも、あなたが「楽しい」「面白い」と感じることなのです。

自己分析を通して「得意なこと」を明確にすることで、自己PRや志望動機に説得力を持たせることができます。

また、自分に合った企業や職種を見つけるための指標にもなり、就職活動を有利に進めることができるでしょう。

長所との違い

長所は、その人が生まれ持った性質や、努力によって培われた優れた性質を指します。

一方、得意なことは、他者と比較して優れている能力やスキルを指します。

つまり、長所は「内面的な資質」、得意なことは「外面的な能力」と言い換えることができるでしょう。

例えば、「責任感が強い」というのは長所ですが、「プレゼンテーションが得意」というのは得意なことです。

好きなこととの違い

得意なことは、他者との比較が基準になることが多いです。

つまり、客観的な評価や実績によって測られる傾向があります。

一方、好きなことは、他者との比較よりも、自分の主観的な感情や価値観が大きく影響します。

例えば、「絵を描くことが得意」というのは得意なことですが、「絵を描くことが好き」というのは好きなことです。

【自己分析で得意なこと発見】就活における「得意なこと」とは?

就職活動における「得意なこと」は、単なる能力やスキルに留まらず、応募者の特性や資質、そして企業への貢献可能性を示す重要な要素となります。

しかし、その捉え方は場面によって微妙に異なるため、注意が必要です。

その解釈は文脈によって異なるため、明確に区別して理解することが求められます。

企業選びの軸においては特性を指す

企業選びの軸として「得意なこと」を考える場合、それはあなたの特性や資質を指します。

例えば、チームでの協調性、問題解決能力、創造性などが挙げられます。

これらの特性は、あなたが企業にどのように貢献できるかを示す重要な要素となります。

企業は、あなたの特性が自社の文化や業務内容とマッチするかどうかを重視します。

したがって、自己分析を通して自身の特性を明確にし、それが企業の求める人物像とどのように合致するかを理解することが重要です。

面接においては学生の特技やスキルを指す

面接において「得意なこと」を尋ねられた場合、それはあなたの特技やスキルを指すことが多いです。

例えば、プログラミングスキル、語学力、特定のソフトウェアの操作能力などが挙げられます。

面接官は、これらのスキルが業務にどのように活かせるか、即戦力として期待できるかを確認します。

したがって、面接では、具体的なエピソードや成果を交えて、自身の特技やスキルをアピールすることが重要です。

【自己分析で得意なこと発見】面接で得意なことを聞く目的

面接官は、面接で志望者のスキルや知識だけでなく、人柄や会社との相性を知りたいと思っています。

面接官が応募者に「得意なこと」を尋ねる理由は多岐にわたります。

それは、単に技術的なスキルや知識を確認するだけでなく、応募者の人柄や適性を総合的に評価するためです。

得意なことから人柄を知るため

面接官は、応募者が「得意なこと」をどのように語るか、具体的なエピソードを通して、その人の価値観、思考プロセス、行動特性などを把握しようとします。

例えば、チームでの協力を得意とする人は、協調性やコミュニケーション能力を重視する人物であることが伺えます。

一方、個人での研究開発を得意とする人は、探求心や集中力の高さをアピールできるでしょう。

このように、「得意なこと」を通して、応募者の人となりを深く理解しようとするのが面接官の狙いです。

アイスブレイクの可能性もある

面接の冒頭や、緊張がほぐれない場面で、「得意なこと」を尋ねることで、場を和ませる効果も期待できます。

応募者がリラックスして話せる話題を提供することで、自然な会話の流れを作り、応募者の本来の魅力を引き出そうとする意図があります。

特に、趣味や特技など、個人的な側面に関連する「得意なこと」は、会話のきっかけとして有効です。

面接官は、応募者の緊張をほぐし、よりリラックスした状態で自己PRをしてもらうことを目的としている場合もあります。

【自己分析で得意なこと発見】得意なことを見つけるメリットとは?

自己分析を通して得意なことを見つけることは、単に面接でのアピール材料になるだけでなく、その後の長期的なキャリア形成や自己実現において多大なメリットをもたらします。

自分自身の核となる強みや情熱を再発見し、それを土台とした長期的なキャリアプランを構築するための重要な指針になります。

得意なことを活かした仕事を選ぶことで、日々の業務に没頭し、自己実現を追求することが可能になります。

以下に、メリットを紹介します。

適職を見つけることができる

得意なことを把握することで、自分に合った職種や企業を見つけやすくなります。

得意なことを活かせる仕事は、パフォーマンスを発揮しやすいだけでなく、仕事への満足度も高まります。

自己分析を通じて得られた情報は、業界・企業研究と組み合わせることで、より具体的なキャリアプランを立てるための指針となります。

自己分析を深めることで、自分の得意分野と合致する職種や業界を見つけやすくなり、より充実したキャリアパスを描くことができます。

自己肯定感が高まって自信につながる

自分の得意なことを認識し、それを活かして成果を出し、成功体験を積み重ねる経験は、自己肯定感を高め、自信に繋がります。

自信を持つことは、面接でのアピール力向上はもちろん、入社後の積極的な行動や挑戦を後押しします。

得意分野で成果を出すことは、自分自身の能力への信頼を深め、自信へと繋がります。

自信を持つことは、面接などの選考過程だけでなく、入社後のキャリアにおいても、積極的に挑戦し、成長する原動力となります。

得意なことを活かせる環境を見つけられる

得意なことを活かせる環境を見つけることは、仕事のやりがいや成長速度に大きく影響し、仕事のパフォーマンスを最大限に引き出す上で不可欠です。

自己分析を通じて自身の強みを理解することで、どのような環境で能力を発揮しやすいか、どのような役割を担いたいかを明確にできます。

企業文化や職場の雰囲気が、自分の得意分野や働き方と合致しているかを見極めることで、能力を最大限に発揮し、充実したキャリアを築くことができます。

自己分析を通じて得られた知見は、企業選びの軸を明確にし、自分にとって最適な職場環境を見つけるための羅針盤となるでしょう。

【自己分析で得意なこと発見】「得意なことがない...」と思ってしまう原因

自己分析を進める上で、「得意なことが見つからない」「自分には何も強みがない」と感じてしまうことは決して珍しくありません。

しかし、それは決してあなたの能力不足を意味するものではなく、多くの場合、思考の偏りや自己認識の不足に起因します。

ここでは、「得意なことがない...」と感じてしまう主な原因を掘り下げ、それぞれの要因について詳しく解説します。

他人と比較している

私たちは、無意識のうちに自分と他人を比較し、劣等感を抱いてしまうことがあります。

特に現代社会では、SNSなどを通じて他者の華やかな成功や才能に触れる機会が多く、自分がまるで無力であるかのように感じてしまうことがあります。

しかし、他人と比較することは、自己評価を歪め、自分の強みを見えなくしてしまう要因となります。

なぜなら、比較対象はあくまで他人であり、自分自身の成長や可能性を見落としてしまうからです。

大切なのは、他人と比較するのではなく、過去の自分と比較し、成長した部分やできるようになったことに目を向けることです。

得意なことの基準が高い

「得意なこと」と聞くと、誰もが認めるような特別な才能やスキルをイメージしてしまうことがあります。

しかし、得意なことの基準は人それぞれであり、必ずしも他者と比較して圧倒的に優れている必要はありません。

例えば、毎日欠かさず日記を書くこと、料理のレシピをアレンジすること、友人の相談に乗ることなども、立派な得意なことです。

完璧を求めすぎず、些細なことでも自分が人より少し得意だと感じることや、人から褒められたことを思い出してみましょう。

得意なことに気づいていない

人は、普段から当たり前のように行っていることや、苦労せずにできることに対して、それが得意なことであると認識しにくい傾向があります。

例えば、コミュニケーション能力が高い人は、初対面の人とでもすぐに打ち解けることができますが、それを特別な能力だとは意識していないかもしれません。

しかし、周囲の人から見れば、それは素晴らしい才能です。

得意なことを見つけるためには、過去の経験を振り返り、どんな時に達成感や充実感を感じたかを思い出してみましょう。

また、周囲の人に自分の強みや長所について聞いてみることも有効な手段です。

自分では気づかなかった得意なことを発見できるかもしれません。

【自己分析で得意なこと発見】得意なことを見つけるための自己分析方法

自己分析を通して得意なことを見つけることは、就職活動だけでなく、その後のキャリア形成や自己実現においても非常に重要です。

しかし、「得意なこと」とは何か、どうすれば見つけられるのか、悩む方も多いでしょう。

ここでは、多角的な視点から得意なことを見つけるための具体的な自己分析方法を解説します。

人に褒められたことを分析する

過去に人に褒められた経験を振り返り、具体的にどのような点を褒められたのかを分析しましょう。

些細なことでも構いません。

「いつも話を聞いてくれてありがとう」「資料が分かりやすいね」「発想が面白いね」など、具体的な言葉を思い出し、共通点や特徴を見つけることで、客観的な視点から自分の強みを把握できます。

また、褒められた時の状況や感情を思い出すことで、自分がどのような場面で力を発揮できるのかも見えてくるでしょう。

継続していることがないか思い出す

長年続けている趣味や習慣、学生時代に熱中した部活動やサークル活動などを思い出してみましょう。

継続していることは、あなたが無意識のうちに得意としていることや、情熱を注げることである可能性が高いです。

継続できた理由や、その活動から得られた経験、スキルなどを分析することで、自分の強みを明確にできます。

また、継続できた背景にある価値観やモチベーションも、自己理解を深める上で重要なヒントになります。

意識的に努力していないけれど成果が出たものを分析してみる

特に意識して努力したわけではないのに、周りから評価されたり、成果が出た経験を思い出してみましょう。

それは、あなたが無意識のうちに発揮できる才能やスキルである可能性が高いです。

具体的なエピソードを分析することで、自分でも気づいていなかった強みや才能を発見できます。

また、成果が出た背景にある要因を深掘りすることで、自分の強みを再現性のあるスキルとして言語化できます。

こだわりが強いことがないか思い出し分析する

人から見れば些細なことでも、自分にとっては譲れないこだわりがある場合、それはあなたの強みや才能と深く関連している可能性があります。

例えば、資料のレイアウトやデザインに強いこだわりがある人は、美的センスや情報整理能力が高いかもしれません。

また、特定の分野の知識を追求することに強いこだわりがある人は、探求心や集中力が高いかもしれません。

こだわりを持っている分野や、こだわる理由を分析することで、自分の強みや価値観を深く理解できます。

頼られた経験や何か教えた経験を分析する

友人や同僚から頼られた経験や、人に何かを教えた経験を思い出してみましょう。

頼られたということは、あなたが相手にとって価値のある知識やスキルを持っている証拠です。

また、人に教えることは、自分の知識やスキルを体系的に整理し、言語化する良い機会になります。

頼まれた内容や、教えた相手の反応などを分析することで、自分の強みや教えることへの適性を確認できます。

自分だけができて周りができなかったことを分析する

過去の経験を振り返り、自分だけが難なくこなせたことや、周りが苦労していたことを思い出してみましょう。

例えば、グループワークで意見がまとまらない時に、自然と調整役を買って出た経験や、難しいプログラミングの課題を一人だけ短時間でクリアできた経験などが挙げられます。

このような経験は、あなたの潜在的な能力や得意なことのヒントになります。

当時の状況を詳細に分析し、なぜ自分だけができたのか、どのようなスキルや知識が役立ったのかを言語化することで、得意なことを明確にできます。

「苦手」「やりたくない」と感じることを書き出し分析する

一見、得意なこととは逆のように思える「苦手」や「やりたくない」と感じることを書き出すことも、得意なことを見つける上で有効な手段です。

なぜなら、苦手なことややりたくないことを明確にすることで、自分が得意とすることや、やりたいことが見えてくるからです。

例えば、細かいデータ入力作業が苦手であれば、クリエイティブな仕事や人と接する仕事が得意かもしれません。

また、大勢の前で話すことが苦手であれば、文章を書くことや一人でじっくりと考えることが得意かもしれません。

苦手なことややりたくないことを書き出し、その理由を分析することで、自分の価値観や得意なことの輪郭が見えてきます。

「しんどい」と感じずに夢中になれることを考え分析する

時間を忘れて没頭できることや、苦労を苦労と感じずに夢中になれることは、あなたの情熱や才能が隠れている可能性があります。

例えば、友人との会話で時間を忘れてしまうのであれば、傾聴力やコミュニケーション能力が高いかもしれません。

また、プラモデル作りに没頭してしまうのであれば、集中力や手先の器用さに長けているかもしれません。

夢中になれることを深掘りすることで、自分の強みや価値観、そして本当にやりたいことを見つけることができます。

家族や友人などに聞いてみる

自分では気づきにくい自分の特性や強みを、身近な人に聞いてみることは、客観的な視点を得る上で非常に有効な手段です。

家族や友人は、あなたの性格や行動パターンをよく理解しており、あなた自身が認識していない一面を教えてくれることがあります。

例えば、「あなたはいつも人の話をよく聞いているね」とか、「あなたは困難な状況でも諦めずに努力できるところがすごいね」といった具体的なフィードバックは、自己理解を深める上で貴重な情報源となります。

また、過去の成功体験や周囲から褒められた経験など、自分では些細なことだと思っていたことが、実は得意なことのヒントになることもあります。

キャリアアドバイザーに深堀りしてもらう

キャリアアドバイザーは、自己分析やキャリアプランニングの専門家であり、客観的な視点からあなたの強みや適性を見つけ出すサポートをしてくれます。

専門的な知識や経験に基づいた質問やアドバイスを通して、あなた自身も気づいていなかった潜在的な能力や才能を発見できることがあります。

「ジョブコミット」ならば、企業選びや選考書類の作成、面接対策など、就活のプロによるさまざまなサポートが無料で受けられます。

まだ自己分析が終わっていない場合でも、ジョブコミットを利用すれば専属アドバイザーが分析を手伝ってくれるため、自力で行うより効率的に進められるでしょう。

内定獲得後も入社準備に対するアドバイスやサポートを受けられます。

ジョブコミットへの登録は、こちらからどうぞ。

新しいことに挑戦してみる

得意なことを見つけるためには、新しいことに積極的に挑戦し、様々な経験を積むことが重要です。

新しい環境や活動に身を置くことで、自分の得意なことや苦手なことを発見する機会が増えます。

例えば、今まで経験したことのないボランティア活動に参加したり、興味のある分野のセミナーやワークショップに参加したりすることで、新たな才能や興味関心が見つかるかもしれません。

また、新しいことに挑戦する過程で、困難な課題を乗り越えることで、自分の強みや成長を感じることができます。

新しいことに挑戦することは、自己発見の旅であり、自分自身の可能性を広げるための貴重な経験となります。

【自己分析で得意なこと発見】得意なことを仕事にするメリット

自己分析を通じて得意なことを見つけ、それを仕事にすることは、単に日々の業務をこなすだけでなく、充実したキャリアと豊かな人生を送るための鍵となります。

得意なことを仕事にすることで、多くのメリットを享受できるでしょう。

苦に感じないためノンストレス

得意なことを仕事にすると、業務を「やらなければならない苦痛な作業」ではなく、「楽しみながら取り組める創造的な活動」として捉えることができます。

苦にならないため、仕事におけるストレスが大幅に軽減されます。

人間関係やノルマなど、仕事におけるストレス要因は多岐にわたりますが、得意なことを活かした仕事であれば、業務自体がストレスの緩和剤となり得ます。

ストレスフリーな環境で働くことは、心身の健康を維持し、長期的にパフォーマンスを発揮するために不可欠です。

また、ストレスが少ないことで、仕事に対するモチベーションも高まり、より積極的に業務に取り組むことができるでしょう。

成果が出やすいためキャリアアップにつながる

得意な分野で能力を発揮することは、必然的に高い成果に繋がります。

人は得意なことに対して、自然と集中力や創造性を発揮し、効率的に業務を遂行することができます。

その結果、周囲からの評価も高まり、キャリアアップの機会も増加します。

昇進や昇給だけでなく、新しいプロジェクトへの参加や、より責任のあるポジションへの抜擢など、キャリアの選択肢が広がるでしょう。

また、得意なことを仕事にすることで、専門性が高まり、市場価値も向上します。

キャリアアップは、経済的な安定だけでなく、自己実現や達成感にも繋がり、充実した職業人生を送る上で重要な要素となります。

やりがいを感じながら働ける

自分の強みや才能を活かして社会に貢献することは、大きなやりがいと充実感をもたらします。

得意なことを仕事にすることで、自分の能力が社会や他者に役立っていることを実感しやすく、仕事に対するモチベーションが向上します。

また、自分の仕事が社会に与える影響を実感することで、仕事に対する誇りや責任感も生まれます。

やりがいを感じながら働くことは、仕事の満足度を高めるだけでなく、自己成長にも繋がります。

困難な課題に直面しても、やりがいを感じていれば、それを乗り越えるための原動力となり、更なる成長を促します。

【自己分析で得意なこと発見】得意なことを仕事にするデメリット

得意なことを仕事にする道を選ぶことは、充実感や高いパフォーマンスに繋がりやすい一方で、注意すべき側面も存在します。

ここでは、得意なことを仕事にする際に起こりうるデメリットについて考察します。

選択肢が狭くなり経験の幅が狭まる

得意なことに特化してキャリアを築くと、どうしても経験できる職種や業界が限定されがちです。

専門性を深めることは強みになりますが、同時に未知の分野に触れる機会が減少し、将来的なキャリアの柔軟性を損なう可能性があります。

多様な経験を通じて得られる視点やスキルは、キャリアの長期的な成長において貴重な財産です。

得意分野を追求する一方で、関連分野への興味や学習意欲を持ち続けることが重要です。

成長のきっかけになる機会が減ってしまう

得意なことばかりに取り組む環境では、不得意な分野に挑戦することで得られる成長機会が失われる可能性があります。

不得意なことに直面した際に得られる課題解決能力や、困難を乗り越えることで得られる自信は、自己成長の大きな原動力です。

また、異なる分野の知識やスキルを組み合わせることで、新たな価値を生み出す可能性もあります。

得意なことだけに安住せず、時には苦手を克服しようとする姿勢を持つことが、長期的なキャリア形成には不可欠です。

【自己分析で得意なこと発見】「得意なこと」から「自分に合った仕事」を見つける方法

自己分析によって「得意なこと」を把握したら、次はそれをどのように仕事に活かせるのか、具体的に考えてみましょう。

「得意なこと」を仕事に活かすことで、やりがいやモチベーションを高く保ち、充実したキャリアを築くことができます。

ここでは、「得意なこと」から「自分に合った仕事」を見つけるための具体的な方法を紹介します。

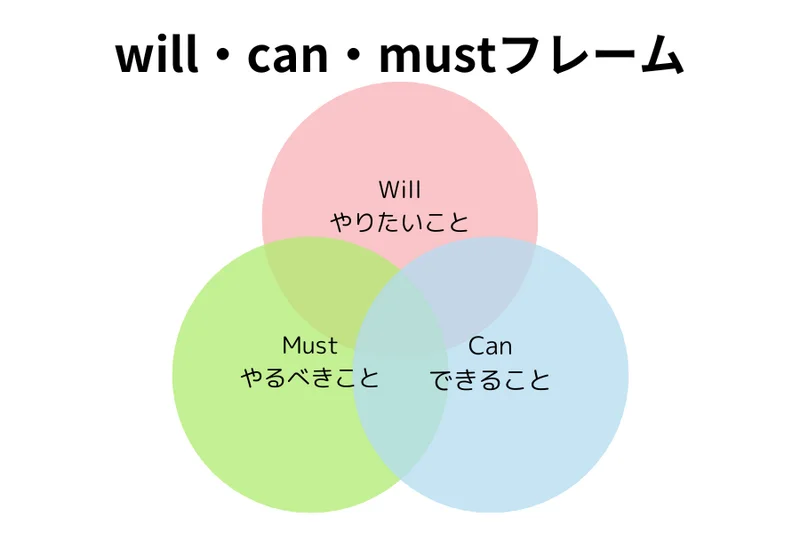

will・can・mustの軸で考える

「得意なこと」を仕事に活かすためには、will・can・must の3つの軸で考えることが重要です。

・will(やりたいこと): あなたが仕事を通して実現したいこと

企業に就職するためには「will」を持つことが最低条件です。

就活生側の「will」と企業側が「やってもらいたい仕事」が一致することは重要になります。

・can(できること): 自分ができること、すなわち自分の能力や強み

「will」の根拠として「can」が必要になってくるので、「will」とセットで必ず考えましょう。

・must(やらなければならないこと): 社会や企業から求められること

入社後、「入社前に思い描いていた仕事と違う」とミスマッチを理由に早期退職をする人の中には「Must」を理解していないことが原因の場合が多いです。

仕事は組織で進めるため、自分のやりたい仕事を必ずできるわけではありません。

企業の利益目標の達成のためなど、あらゆる面でやるべき仕事や叶えるべきビジョンが優先されることもあります。

これら3つの軸が重なる仕事こそ、あなたにとって「天職」と言えるでしょう。

① 自分の得意なことを実際の仕事に変換してみる

まず、自己分析で見つけた「得意なこと」を、実際の仕事にどのように変換できるかを考えてみましょう。

・物事を論理的に考えるのが得意 → コンサルタント、SE、研究開発職

・文章を書くのが得意 → ライター、編集者、広報

・絵を描くのが得意 → デザイナー、イラストレーター

・音楽が好き → 音楽家、音楽教室講師

② 自分が興味のある分野を考える

次に、自分が興味のある分野、関心のある分野を書き出してみましょう。

興味や関心は、仕事を選ぶ上で重要な要素となります。

興味のある分野で働くことで、仕事に対するモチベーションを高く保ち、やりがいを感じやすくなります。

例えば、「医療」「教育」「環境問題」「国際協力」「IT」「金融」など、興味のある分野を具体的に書き出してみましょう。

①と②が重なる仕事を探し出す

最後に、①で変換した仕事と、②で書き出した興味のある分野を組み合わせ、重なる仕事を探し出してみましょう。

例えば、

・物事を論理的に考えるのが得意 × IT → システムエンジニア、データサイエンティスト

・文章を書くのが得意 × 教育 → 教材作成、教育機関の広報担当

・絵を描くのが得意 × 環境問題 → 環境問題啓発のためのイラストレーター

のように、得意なことと興味のある分野を組み合わせることで、あなたにとって最適な仕事を見つけることができるでしょう。

【自己分析で得意なこと発見】「得意なこと」別で考える職種や業界

自己分析を通じて見つけた「得意なこと」は、あなたのキャリアを大きく左右します。

得意分野を活かせる職種や業界を選ぶことで、仕事への満足度を高め、能力を最大限に発揮できるでしょう。

ここでは、「得意なこと」別に適した職種や業界を詳しく解説します。

コミュニケーション力

円滑な人間関係を築く能力は、多くの職場で必要とされます。

「コミュニケーション力」を得意とする方は、明るく前向きに仕事に取り組む姿勢が魅力です。

営業や販売など、対人業務が中心の仕事はもちろん、事務職やエンジニア職のような個人作業がメインとなる仕事でも、社内コミュニケーションは不可欠です。

社会人として習得しておいて損はないスキルなので、人と良好な関係を築く能力を積極的にアピールしましょう。

・営業

・販売・サービス

・人事

・広報

計画性

目標達成に向けて、効率的に業務を進める能力は、多くの分野で求められます。

「計画性」を得意とする方は、物事を順序立てて考え、着実に実行していく能力に長けています。

企画職のように、新しいアイデアを形にする仕事はもちろん、事務職や金融関係のように、正確さと効率性が求められる仕事でも、計画性は重要な要素となります。

タスク管理能力やスケジュール管理能力をアピールすることで、組織に貢献できる人材であることを示しましょう。

・企画

・事務

・金融

・プロジェクトマネージャー

追求力

目標達成のために、粘り強く努力し続ける能力は、専門性の高い仕事で特に重要となります。

「追求力」を得意とする方は、困難な課題にも粘り強く取り組み、目標を達成するまで諦めない姿勢が強みです。

クリエイティブ職のように、独自のアイデアや技術を追求する仕事はもちろん、研究職や専門職のように、専門知識や技術を深めていく仕事でも、追求力は不可欠です。

専門性を高め、目標達成に貢献できる人材であることをアピールしましょう。

・クリエイティブ

・技術・専門

・研究

・スポーツ

臨機応変さ

状況の変化に合わせて、柔軟に対応する能力は、変化の激しい現代社会で重要となります。

「臨機応変さ」を得意とする方は、状況の変化に合わせて柔軟に対応し、冷静に判断する能力に長けています。

営業職のように、顧客の状況やニーズに合わせて柔軟に対応する仕事はもちろん、医療・福祉職のように、緊急時の対応が求められる仕事でも、臨機応変さは必要不可欠です。

変化への対応力や問題解決能力をアピールすることで、様々な状況で活躍できる人材であることを示しましょう。

・営業

・販売・サービス

・医療・福祉

・イベント運営

問題解決力

複雑な課題を分析し、最適な解決策を見つけ出す能力は、専門性の高い職業で不可欠です。

「問題解決力」を得意とする方は、論理的思考力と分析力を持ち、複雑な課題に対しても冷静かつ的確に対応できます。

IT職のように、システム開発やトラブルシューティングを行う仕事はもちろん、コンサルタント職や研究職のように、専門的な知識や技術を駆使して課題解決に取り組む仕事でも、問題解決力は必要不可欠です。

課題解決能力や論理的思考力をアピールすることで、様々な課題を解決できる人材であることを示しましょう。

・IT

・技術・研究

・コンサルタント

・弁護士・法律家

【自己分析で得意なこと発見】就活エージェントに頼ろう!

就職活動を進めていく中で、自己PRや志望動機の書き方、企業選び、面接対策など、悩みが尽きないものです。

また、どの企業が自分に合っているか、何を基準に選ぶべきか迷うことも多いでしょう。

そんな時は、就活エージェントに相談するのがおすすめです。

エージェントは、就活のプロとして豊富な知識や経験を活かして、適切なアドバイスを提供してくれます。

就活に関して総合的にアドバイスをしてくれるだけでなく、就活に関する不安や疑問を話すことにより解決することができます。

それに加えて、履歴書やエントリーシートの添削、面接練習、企業の紹介など、個別にカスタマイズされたサポートが受けられます。

まとめ

自己分析を通して「得意なこと」を見つけ、それを仕事にすることは、充実したキャリアを築く上で非常に重要です。

得意なことは、単に能力やスキルだけでなく、あなたの特性や資質、そして企業への貢献可能性を示す重要な要素となります。

得意なことを仕事にすることで、苦に感じることなく、高いパフォーマンスを発揮できます。

成果が出やすいため、キャリアアップにも繋がりやすく、やりがいを感じながら働くことができます。

しかし、得意なことだけに特化してしまうと、経験の幅が狭まり、成長の機会を逃してしまう可能性もあります。

得意なことだけでなく、新しいことにも積極的に挑戦し、自己成長を続けることが大切です。

自己分析を通して得意なことを明確にし、自分に合った仕事を見つけましょう。