明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

- 業界診断について

- おすすめの業界診断ツール

- 向いている業界の見つけ方

- 就活を始めたばかりの人

- 向いている業界を知りたい人

- 効率的に就活を進めたい人

業界診断ツールってなに?

業界診断ツールとは就活生の皆さんが自分に向いている業界を見つけるために利用するツールやサービスのことです。

自己分析をサポートして、皆さんがどの業界に向いているかを診断できるため、早い段階で利用することで、就活をより効率的に進めることができます。

どの業界に興味があるのかがまだ明確でない段階でも、このツールを使えば、自分の考え方や働き方の志向に合った業界が一覧で示されます。

また、志望業界が本当に向いているのかと不安になった時の確認や、結果を複数人と比較することで、自分の特徴や強みに気づくこともあります。

一人で悩まず、ツールを参考に業界を選ぶことで、視野を広げながら自分の軸を見つけやすくなります。

NEW!! 向いている業界を知りたい人は「AI業界診断ツール」を使おう!

就活を進めたばかりの人は自分がまだ向いている業界が何か、理解できていない場合も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、業界診断ツールを用いることです。

後ほど他のツールについても紹介しますが、まずは弊社が提供しているおすすめのツールを紹介します。

こちらのツールは20問の質問に答えるだけで、あなたに向いている業界や強み、特徴などについて客観的に分析できます。

完全無料で利用でき、客観的な意見を参考にできるため、気になる方はぜひ利用してみてください。

【業界診断をしよう】向いている業界がわからない理由3選

この記事を読んでくれている方の多くは自分に向いている業界がわからず、なかなか判断できないと悩んでいることでしょう。

そこでまずは向いている業界がなぜわからないのかについて、理由を明確にしておく必要があります。

もちろん、ツールを使えば便利にサクッと自分に向いている業界は見つかります。

しかし、以下の3つの対策をまだ行っていないならば、そちらに取り組んでみてからツールを使うと、より良い結果が得られるでしょう。

・自己分析ができていない

・業界・職種理解が不十分

・情報収集が十分にできていない

自己分析ができていない

自分に向いている業界がわからない理由の1つに、自己分析の不足が挙げられます。

就活を始めると業界研究や企業探しに意識が向きがちですが、その前に自分の価値観、性格、経験から見える強みを把握できていなければ、どの業界が合っているのか判断できません。

特に自分がどのような働き方を理想としているか、どのような時にモチベーションが高まるのかといった点を全く考えずに職種を選んでしまうと、入社後にギャップを感じてしまうでしょう。

自己分析を丁寧に行い、自分にとって大切にしたい価値観や適性を明確にして、一貫した企業選びを実現しましょう。

自己分析は就活において真っ先に取り組むべきことであり、そして最も重要な対策の1つです。

業界・職種理解が不十分

向いている業界が見つからない理由として、業界や職種の理解が浅いことも挙げられます。

世の中には数多くの業界や職種が存在し、その名称だけでは仕事内容、やりがい、必要なスキルなどを正しくイメージできないことも少なくありません。

表面的な印象だけで選んでしまうと、自分の価値観や思考とミスマッチを起こす可能性を否めません。

「人と関わる仕事をしたい」という希望1つを取っても、業界ごとで求められる役割や働き方は異なります。

そうした違いを全く知らずに応募してしまうと、就職後に「思っていたのと違った」と感じることにもなりかねません。

情報収集が十分にできていない

業界が選べない理由には、情報収集が不足していることも挙げられます。

就活においては志望業界や職種の知識を深めるだけでなく、業界の構造、動向、主要企業の特徴まで幅広く情報を集めなければなりません。

しかし、実際には何から調べれば良いかわからなかったり、情報源が限られていたりして、偏った知識だけで判断してしまうケースが多く見られます。

また、インターネットで簡単に検索できるようになった反面、信頼性の低い情報も混在しており、かえって混乱を招くこともあります。

情報収集が不十分なままだと、せっかく自己分析で明らかになった自分の特徴を活かせる業界にたどり着けないまま「なんとなく」のイメージで企業を選んでしまうことも多いです。

NEW!! 向いている業界を知りたい人は「AI業界診断ツール」を使おう!

就活を進めたばかりの人は自分がまだ向いている業界が何か、理解できていない場合も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、業界診断ツールを用いることです。

後ほど他のツールについても紹介しますが、まずは弊社が提供しているおすすめのツールを紹介します。

こちらのツールは20問の質問に答えるだけで、あなたに向いている業界や強み、特徴などについて客観的に分析できます。

完全無料で利用でき、客観的な意見を参考にできるため、気になる方はぜひ利用してみてください。

【業界診断をしよう】おすすめの業界診断ツール10選

続いて、おすすめの業界診断ツールについて10個紹介します。

様々な業界診断ツールがありますが、おすすめは複数を併用して、それぞれのツールの中から信頼できるものや共通できる項目に基づいて就活を進めることです。

複数のツールが算出した回答の中で、特に共通している項目は信頼性が高いでしょう。

・ベンチャー就活ナビ監修業界診断

・ベンチャー就活ナビ監修適職診断

・キャリタスQUEST

・適職診断AnalyzeU+

・キャリアインデックス

・キミスカ適性検査

・業界タイプ別就活診断

・適職診断MATCH plus

・あさがくナビ適職診断テスト

・Future Finder

ベンチャー就活ナビ監修業界診断

まずおすすめするのは、弊社が提供している業界診断ツールです。

20個の質問に答えるだけで、あなたに向いている業界や強みなどの傾向が明らかになります。

世の中には数多くの適職診断ツールが存在していますが、質問の項目があまりにも多く、忙しい方は時間を無駄に感じてしまう場合もあるでしょう。

しかし、厳選された質問だけに絞り込まれているため、早い方ならば2分から3分程度で終了しますし、就活のプロが厳選した質問ばかりであるため、あなたの傾向も正確に判断できます。

ベンチャー就活ナビ監修適職診断

もう1つ、弊社が提供しているおすすめのツールを紹介します。

20の質問に答えるだけで、簡単にあなたの特性や向いている業界、強みが明確になります。

就活のプロが監修した質問に答えるだけで簡単に終わるため、時間がない就活生の方にもおすすめできるツールです。

先ほど紹介したツールも弊社が監修しているため、おすすめのものではありますが「より多くの質問に答えて、さらに精度の高い判定が欲しい」という方はこちらを利用してみてください。

キャリタスQUEST

_800xAuto.webp)

キャリタスQUESTも、非常におすすめのツールの1つです。

20個の簡単な質問に答えるだけで、あなたの適職や向いている業界について診断してくれるため、早い人ならば2分程度で回答が終わることでしょう。

また、他の適性検査などと異なり、個人情報を入力しなくても受験ができるため、個人情報を提供したくないと考えている方にもおすすめできます。

ビジュアルも一昔前のRPGゲームのように可愛らしいものであるため、他の診断ツールとは一線を画すものであり、ゲーム感覚で取り組める点も魅力であると言えるでしょう。

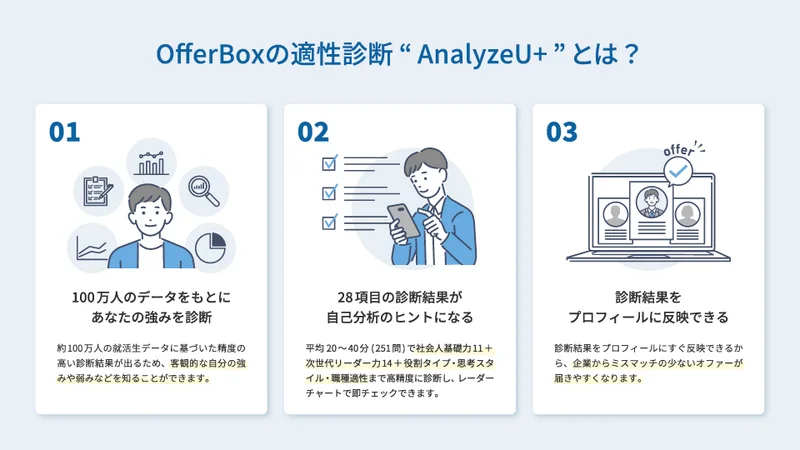

適職診断AnalyzeU+

適職診断AnalyzeU+はOffer Boxに登録することが必須とはなりますが、完全無料で利用できるため、費用は全くかかりません。

設問数が他のツールと比べて格段に多く、251問あり、所要時間も20分から40分程度と、比較的時間がかかる診断です。

しかし、その分精度も高く、正確に診断してくれますし、熟慮しなければ答えられないような質問はされないため「251」と聞くとあまりにも問題が多く感じますが、想像よりも早く終わる方が多いです。

複数の質問への回答を通じて強みの裏付けができますし、どのような点が弱いのかについても判断してくれます。

向いている業界を見つけるだけでなく、志望時や自己PRに書ける項目も見つかるでしょう。

キャリアインデックス

キャリアインデックスも、自分に向いている業界や強み、仕事を見つけたい方におすすめのツールの1つです。

直感で質問に答えるだけで3つの資質が明確になり、性格と傾向、ビジネスにおける強み、そして仕事に求めるものが何なのかを判定しやすくなります。

また、ビジネスにおいてどのような強みがあるのか、仕事環境に求めるものは何なのかについてグラフで表示してくれるため、結果が可視化されやすく、今後の就活の指針となりやすいのも魅力の1つと言えます。

キミスカ適性検査

キミスカ適性検査は最も有名な適性・適職検査の1つであるため、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

質問に答えるだけで自己分析ができ、自分の性格や価値観が定量的に分析されます。

また、診断結果をもとに向いている業界だけでなく、自己PRや志望動機に書ける項目が見つかることも多いため、非常におすすめです。

しかし、平均して1回の受験で30分程度時間がかかることや、一度しか受けることができず、修正できない点が難点と言えます。

したがって、ある程度時間に余裕があり、落ち着いて受験できる方におすすめのツールであると言えるでしょう。

業界タイプ別就活診断

業界タイプ別就活診断はミイダスというサービスが運営しているツールの1つであり、4つの簡単な質問に答えるだけで診断が終わる、忙しい方におすすめのツールの1つです。

30秒ほどの短時間で業界適性を測れるため、この記事で紹介するツールの中では最も短時間で利用できるものの1つであると言えるでしょう。

すぐに、そして簡単に業界適性を知りたい人はぜひ利用してみてください。

「多くの質問に答えて、入念に自分のことを知りたい」というよりは「就活に出遅れてしまったため、取り急ぎ、大まかな傾向を知りたい」という方におすすめできるツールです。

適職診断MATCH plus

適職診断MATCH plusはマイナビが運営しているサービスで、設問数はなんと162問と非常に多く、回答に30分程度要しますが、その分詳しく自分を知ることができます。

大手のマイナビが運営しているため信頼性が高く、また分析結果も非常に詳細で、多角的に解説されています。

パーソナリティの特徴と強みや、社会人の基礎力といった6つの項目が分析結果として表示されるため、自分を詳しく知りたいという方におすすめです。

また、PDFで結果をダウンロードできるため、印刷して紙ベースで保存したり、ブックマークしておけばいつでも簡単に結果を見れるのも便利なポイントです。

「多少時間がかかっても、自分のことを詳しく知りたい」という方はぜひ利用してみてください。

あさがくナビ 適職診断テスト

あさがくナビの適職診断テストでは受験者を「穏やかな平和主義」や「真面目な理想主義」など、9つのタイプに分類してくれます。

90問と比較的問題が多いので「数分で終わる」というわけにはいきませんが、その分細かく自分について深掘りできます。

エニアグラムの性格論に基づき、自分の強みや弱みはもちろん、価値観、向いている仕事や向いていない仕事、自分の仕事のスタイルなどを明確にできるため、おすすめのツールです。

40万人以上が利用したデータを基にして情報を提供してくれるので、信頼性も高いです。

Future Finder

FutureFinderは108問の詳しい質問を通じて、心理統計学に基づく自己分析を実施できます。

無料で自分の魅力を整理・言語化できるため、自分の強みを活かせる企業に出会える可能性が高まる、非常におすすめのツールです。

16のタイプに分類された後、さらに得意な組織コードや仕事への動機といった、様々な分類分けがされて詳細に分析してもらえます。

また、フューチャーファインダーの最も大きな魅力として、プロフィールから特性分析の結果を閲覧できるようになっている点が挙げられます。

これは自分だけでなく企業側も見ることができるため、自社に合った人材だと感じたら、むしろスカウトされることもあるのです。

「アルバイトや部活、サークルなどで忙しく、自分から応募する時間がない」という方はぜひ利用してみてください。

【業界診断をしよう】業界診断の活用フロー

「業界診断は受けたけれど、どう活用すればいいのか分からない」という声をよく耳にします。

せっかくの診断結果も、そのままにしていては自己分析や志望動機に活かせません。

まずは診断結果を客観的な材料として受け止め、自分の過去の経験や価値観と照らし合わせてみましょう。

次に、興味を持った業界について企業研究やOB訪問を通じて理解を深めることで、志望理由や自己PRに説得力が生まれます。

このフローを意識するだけで、就活の軸が明確になり、納得感のある選考対策が進められます。

↓

[STEP2] 結果を比較・保存

↓

[STEP3] 業界研究で深掘り

↓

[STEP4] ES・面接準備に活用

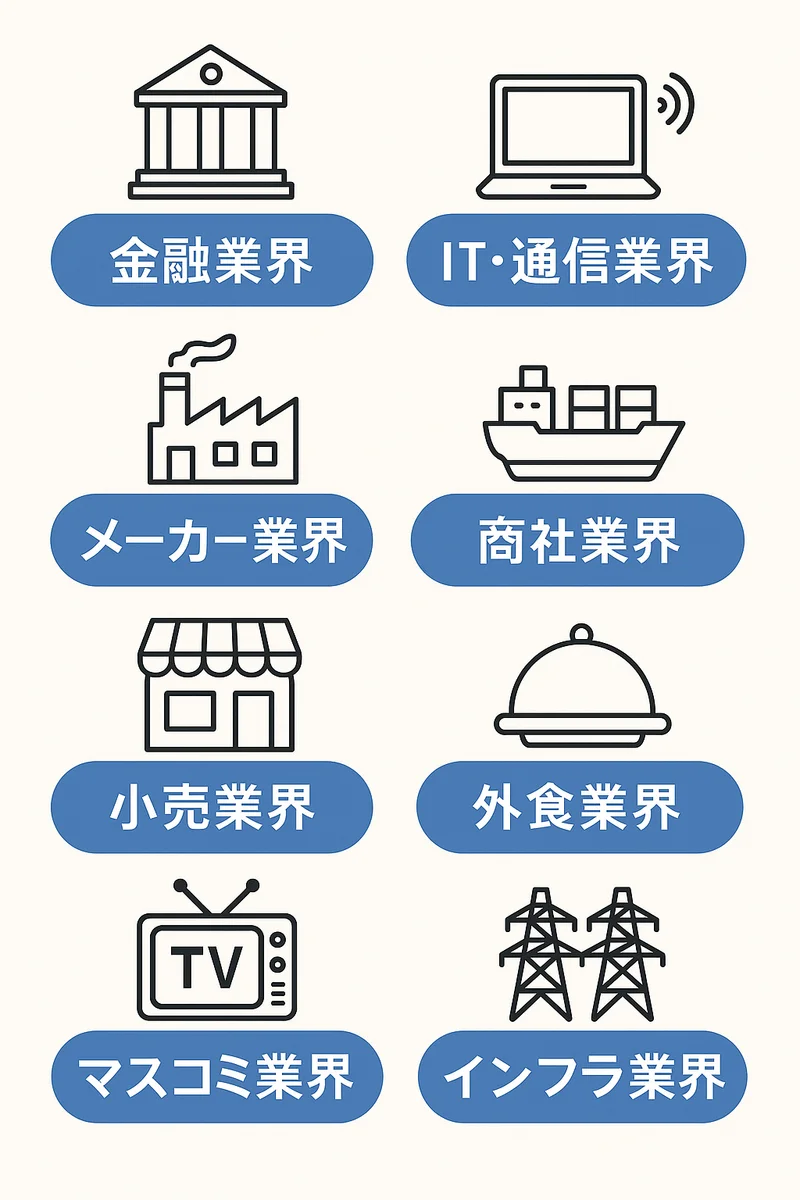

【業界診断をしよう】主要業界8選

まずは就活において主要な業界と言われる8つの業界を紹介します。

業界の概要について紹介した後に、その業界に向いている人の特徴も詳しく解説するため、特に気になる業界を中心に読んでみてください。

・コンサル・シンクタンク業界

・メーカー業界

・商社業界

・流通・小売業界

・金融業界

・サービス業界

・IT・通信業界

・官公庁

コンサル・シンクタンク業界

コンサル・シンクタンク業界は企業や官公庁、自治体などのクライアントが抱える経営上の課題や政策立案に対して、分析・提言を通じて支援する役割です。

コンサルファームでは戦略の立案や業務プロセスの改善、新規事業立ち上げなど経営全般に関する提案を行います。

一方でシンクタンクは公共政策や社会課題に関する調査研究を行い、より俯瞰的な視点からの助言を行うのも仕事です。

いずれの領域においても、現状分析から仮説立案、課題の可視化、解決策の提示までを一貫して行うため、高度な知識と分析能力が求められます。

- デロイト・トーマツ・コンサルティング

- PwCコンサルティング

- EYストラテジー・アンド・コンサルティング

- KPMGコンサルティング

- マッキンゼー・アンド・カンパニー

向いている人の特徴

コンサル・シンクタンク業界に向いている人は物事を筋道立てて考え、課題を整理・構造化する力がある人です。

論理的に思考できる人は複雑な問題に直面しても冷静に要素を分解し、仮説を立てた上で解決策を見出せます。

また、クライアントに対してはそのプロセスや提案内容をわかりやすく説明する機会が多いため、高度な表現力と伝える力が不可欠です。

特に専門的な内容を相手に合わせて言語化できる柔軟性が求められ、案件ごとに扱う業界や課題が異なるため、新しい領域に対して前向きに学ぶ姿勢が必要です。

メーカー業界

メーカー業界は原材料や部品などを基に製品を製造し、国内外に提供する業界です。

製品は食品や家電、自動車など消費者向け製品を扱うBtoCメーカーと、企業の業務に必要な機械や素材などを提供するBtoBメーカーに大きく分かれています。

製造工程には企画・設計・開発・生産・品質管理などがあり、それぞれが連携しながらものづくりを進めるのが特徴です。

製品の品質や納期、コストを高い水準で安定的に管理することが求められるため、技術的なノウハウや生産体制の強化が欠かせません。

- 味の素

- 三菱重工業

- ソニーグループ

- トヨタ自動車

- 日立製作所

向いている人の特徴

メーカー業界に向いているのはものづくりに関心があり、地道な工程を着実に進められる人です。

製品が完成するまでにはチームでの連携が不可欠であり、協調性やコミュニケーション力も求められます。

また、品質の追求や納期厳守といった正確さが重視されるため、細部にこだわる姿勢や責任感も重要です。

製造に関わる技術や知識に対して興味を持ち、学び続ける意欲を持っている人は成長しやすく、職場でも重宝される傾向にあります。

商社業界

商社業界はモノやサービスの流通を支える中間的な存在として、世界中の企業や市場とつながりながらビジネスを展開しています。

かつてはトレーディングカンパニーとして原材料や製品を輸出入する役割が主でしたが、現在では輸出入だけでなく、プロジェクトの企画や投資、事業開発、さらには物流や製造のマネジメントまで多岐にわたる業務を担っています。

「5大商社」と呼ばれる大手企業を中心に、再生可能エネルギーや医療、IT、食料分野など多様な産業に進出しているのも特徴です。

グローバルな市場に常に触れながらビジネスを展開するため、海外駐在や多国籍企業との取引機会も多く、英語力や異文化対応力も求められる傾向にあります。

- 三菱商事

- 三井物産

- 住友商事

- 伊藤忠商事

- 丸紅

向いている人の特徴

商社業界に向いている人は変化に柔軟に対応できる人です。

商社のビジネスは時代の流れや国際情勢、為替や資源価格の動向などによって大きく左右されるため、新しい情報をキャッチし、状況に応じた行動が求められます。

したがって、一定の枠組みにとらわれず、柔軟な思考で物事を捉える姿勢が重要です。

また、プロジェクトを立ち上げて進めていく過程では社内外の多くの関係者を巻き込みながら進行していくため、自分の意見を明確に伝えて相手を動かす力、つまりリーダーシップも重要です。

そして、商社では1人が担当する業務の範囲が非常に広く、事業開発・営業・契約交渉・法務確認など多岐にわたる業務を同時並行で進めることが求められます。

したがって、物事を多角的に捉え、優先順位を見極めて行動する能力も欠かせません。

流通・小売業界

流通・小売業界はメーカーが製造した商品を消費者の手に届ける最終工程を担っており、私たちの日常生活に最も身近な業界の1つです。

スーパー、コンビニ、百貨店、専門店、ドラッグストアなどがあり、商品の仕入れ、在庫管理、販売、販促活動などの業務を通じて消費者のニーズに応えています。

また、直近ではEC事業の拡大に伴い、実店舗とオンラインを組み合わせたオムニチャネル戦略を採用する企業も増えています。

- イオン

- セブン&アイ・ホールディングス

- ヤマダホールディングス

- ファーストリテイリング

- ニトリホールディングス

向いている人の特徴

流通・小売業界に向いている人の特徴として、体力と精神的な持久力の高さが挙げられます。

多くの職種では店舗運営に深く関わるため、朝早くから夜遅くまで店舗に立つことも少なくありません。

体力的な負荷が大きいことに加え、クレーム対応や人員不足といったイレギュラーな事態にも冷静に対処する必要があります。

したがって、精神的に安定しており、プレッシャーの中で前向きに仕事に向き合える人が求められます。

また、店頭では一人ひとりのお客様との接点が重要となるため、気配りの姿勢も大切です。

NEW!! 向いている業界を知りたい人は「AI業界診断ツール」を使おう!

就活を進めたばかりの人は自分がまだ向いている業界が何か、理解できていない場合も多いでしょう。

そこでおすすめなのが、業界診断ツールを用いることです。

後ほど他のツールについても紹介しますが、まずは弊社が提供しているおすすめのツールを紹介します。

こちらのツールは20問の質問に答えるだけで、あなたに向いている業界や強み、特徴などについて客観的に分析できます。

完全無料で利用でき、客観的な意見を参考にできるため、気になる方はぜひ利用してみてください。

金融業界

金融業界は企業や個人の資金の流れを支える役割を担っており、経済活動の土台となる非常に重要な領域です。

銀行、証券、保険、クレジットカード会社などがあり、それぞれがお金を預かる・融資する・運用する・リスクに備えるといった多様なサービスを提供しています。

顧客の資産を守り、増やし、必要に応じて活用する仕組みを提供することが中心的な機能であり、景気や金利、株価、為替といった金融指標にも密接に関わっていることが特徴です。

特に昨今ではフィンテックの進展によりITとの融合も急速に進んでおり、アプリやビジネスサービスの導入が広がってきました。

また、企業や個人のライフプランに応じたコンサルティング的な役割も強まっており、金融知識に加えてコミュニケーションスキルも重要視されるようになっています。

- 三菱UFJフィナンシャルグループ

- 三井住友フィナンシャルグループ

- みずほフィナンシャルグループ

- 野村ホールディングス

- 日本生命保険

向いている人の特徴

金融業界に向いている人の特徴として、まず挙げられるのは強い責任感を持って物事に取り組めることです。

なぜならば、金融機関は顧客の大切な資産を預かり、それを安全に管理したり運用したりする立場にあるため、小さなミスが信頼の失墜につながってしまうからです。

したがって、ミスを防ぐ慎重な姿勢や正確な作業を行うための集中力が欠かせません。

さらに、経済動向や金融商品の仕組みなどを理解し、複雑な情報を分析して的確に判断する力も求められます。

情報量が多く変化の早い業界であり、短期間で対応が求められる場面も多いため、整理力やスピードも重要です。

サービス業界

サービス業界は製品ではなく人を通じた体験価値を提供する業界です。

飲食、ホテル、美容、教育、医療、ブライダル、レジャー、旅行業など様々な業種が存在し、提供するサービスの形態や対象も多岐に渡ります。

この業界の特徴は有形の商品ではなく、形のない満足や感動を提供する点です。

どれだけ技術や知識があっても、価格との関係性や対応の丁寧さが満足度に直結するため、現場での人との接触が非常に重要です。

また、利用者一人ひとりの要望や希望に柔軟に対応することが求められるため、マニュアル通りの業務だけでなく、自ら考えて行動する姿勢が重視されます。

向いている人の特徴

サービス業界に向いている人は他者に喜んでもらうことにやりがいを感じられる人です。

顧客の反応が仕事の成果としてダイレクトに返ってくる機会が多いため、相手の立場に立って物事を考えられる、思いやりや気配りの姿勢が重要になります。

また、接客の現場では予想外の出来事やクレームが発生することも珍しくないため、どのような状況でも落ち着いて対応できる冷静さと、物事を前向きに捉える明るさも必要です。

IT・通信業界

IT・通信業界とはインターネットや情報システム、ネットワークインフラを用いてサービスや製品を提供する業界です。

近年ではソフトウェアの開発、クラウドサービス、AIやビッグデータの活用などが主流となっており、社会やビジネスのデジタル化を支える中核的な役割を担っています。

また、通信業界はインターネット回線やモバイル通信、企業向けネットワークサービスの提供など、IT分野を支えるインフラの役割を果たしています。

両者は密接に関係しており、IT業界のサービスが円滑に利用されるためには通信インフラの存在が欠かせません。

- 富士通

- NTTデータ

- NEC(日本電気)

- 野村総合研究所

- 日本オラクル

向いている人の特徴

ITや通信系の業界に向いている人の特徴として、最も重要なのは学習意欲が高いことです。

いずれの業界も技術革新のスピードが極めて早く、新しい言語やフレームワーク、サービスの登場に常にアンテナを張らなければなりません。

過去の知識やスキルだけではすぐに時代遅れとなってしまうため、自分で学んで成長し続ける姿勢が求められます。

また、論理的思考力も必須です。

ITの現場ではエラーの原因を突き止めたり、クライアントの要望を仕様に落とし込んだりと、情報を整理し、順序立てて考えることが求められます。

また、1人で黙々と作業する印象を持たれがちですが、チームで開発や運用を行うことが多く、周囲との連携や意思疎通が求められるため、コミュニケーション能力も不可欠です。

官公庁

官公庁とは国や地方公共団体などの公的機関であり、国民や住民の生活に関わる行政サービスを提供する役割を担っています。

国の省庁や市役所、都道府県庁、区役所などが該当し、業務内容は税務、社会保障、教育、インフラ整備、防災など多岐にわたります。

民間企業とは異なり、利益の追求ではなく公共の利益を目的として運営されているため、その使命や責任は非常に重いものです。

政策の企画・立案や地域住民への窓口対応など、幅広い業務を行います。

安定した雇用や福利厚生が整っていることから、1つの組織に長く勤めたいと考えている方におすすめの就職先です。

向いている人の特徴

官公庁に向いている人の特徴として、まず挙げられるのは高い倫理観と責任感を持って業務に取り組めることです。

行政の仕事は一人ひとりの国民や住民の生活に直結しており、誤った判断や処理が重大な影響を及ぼす可能性があります。

したがって、ルールや制度を正しく理解し、それに従って丁寧かつ正確に対応しなければなりません。

また、業務の性質上、事務作業が中心となる部署も多く、丁寧な仕事を継続して行える人が向いています。

加えて、官公庁では組織内での連携が重視されるため、報告・連絡・相談を丁寧に行い、周囲と協力して業務を進める姿勢が求められます。

【業界診断をしよう】業界診断を利用した方がいい人の特徴

もちろん、全ての人が業界診断を利用して良いですし、利用することで特にデメリットがあるわけではありません。

しかし、以下の3つの特徴に当てはまる人は特に早い段階で利用しておいた方が向いている業界を見つけやすいですし、就活もスムーズに進むことでしょう。

以下の3つに当てはまる方は早い段階で業界診断を利用してみてください。

・就活を始めたばかりの人

・効率的に就活をしたい人

・自己分析がうまく進んでいない人

・自力で就活をしている人

・新しい可能性に出会いたい人

・ESにもう一工夫加えたい人

就活を始めたばかりの人

就活を始めたばかりの人にとって業界診断ツールは非常に有効なサポート手段です。

初期の段階では自分が何に向いているのか、どのような業界が存在するのかさえわからない状態であることが多く、自分で考えるだけで選択肢が狭まってしまう可能性もあります。

業界診断ツールを使えば、自分の性格や価値観、興味・関心などから客観的に向いている業界を可視化できるため、就活の第一歩としての方向性を定めやすくなります。

知らなかった業界や職種に触れるきっかけにもなるため、視野を広げる意味でも有効です。

どこから手をつければいいか悩んでいる人こそ、ツールを活用することで就活の軸を早い段階でつかめるでしょう。

効率的に就活をしたい人

限られた時間の中で効率的に就活を進めたいと考えている人にとって、業界診断ツールは心強い味方となります。

業界研究をイチから行うとなると、膨大な情報の中から自分に関係のある分野を絞り込む必要があり、その時点でまず、時間とエネルギーを使ってしまうでしょう。

一方、業界診断ツールを活用すれば、自分の性格や仕事とマッチしやすい業界や職種をあらかじめ絞り込めるため、調べるべき対象が明確になります。

その結果、時間を無駄にすることなく、企業研究や選考準備といった次のステップに早く進めるのです。

自分に合った方向性が定まれば、エントリーする企業の選定や志望動機の作成も格段にしやすくなり、内定獲得までのプロセス全体を短縮できるでしょう。

自己分析がうまく進んでいない人

自分の長所や短所は何か、本当にやりたいことは何か。

業界診断は客観的な視点を提供してくれます。

質問に答えていくだけで、自分では気づかなかった特性や価値観が明らかになるでしょう。

そして診断結果をきっかけに、なぜこの業界が向いていると示されたのかを深く掘り下げてみてください。

その過程を経ることで、これまで曖昧だった自己分析がより具体的で明確なものへと変わっていきます。

自力で就活をしている人

就活エージェントやキャリアセンターを利用せず、自分の力で就活を進めている人にも、業界診断ツールは客観的な視点を補う重要な手段となります。

自力で進める場合、自分の思考や考え方に偏りが出やすく、見落としている可能性のある業界・職種に気づかないまま判断してしまうリスクがあります。

業界診断ツールは自分では気づかなかった適性や意外な選択肢を提示してくれるため、選択肢を広げる上でも有効です。

確かに、就活エージェントは就活のほとんどの悩みを解決できる最高のサービスです。

しかし「1人で就活したい」「以前、エージェントを利用したが、あまり良い思い出がない」という方は無理に使う必要はありません。

業界診断ツールを活用しつつ、必要な情報を収集すれば、1人で就活を完遂することは不可能ではないでしょう。

新しい可能性に出会いたい人

業界診断は、思い込みを取り払う手助けをしてくれます。

自分では考えもしなかった業界が、あなたの潜在的な適性と結びついていることを教えてくれるかもしれません。

診断結果を通じて視野を広げることで、キャリアの選択肢は格段に増えていきます。

これまで気づかなかった道へ進む、大きなきっかけになるでしょう。

ESにもう一工夫加えたい人

すでにある程度、志望する業界が固まっている人にとっても業界診断は役立ちます。

エントリーシートや面接で、より説得力のあるアピールをしたいと考えているなら試してみる価値があるでしょう。

診断結果で示された自分の強みや価値観を改めて確認してみてください。

客観的な診断結果を根拠にすることで、自己PRや志望動機に深みと具体性が増します。

他の就活生との差別化を図り、採用担当者の心に響くアピールを作成するためのヒントが得られるはずです。

【業界診断をしよう】業界診断を利用するメリット

ここまで読んでみたものの、業界診断ツールを使うかどうかまだ悩んでいる方も多いはずです。

無料とは言うものの、メールアドレスなどの入力が面倒だったり、なんとなく抵抗があったりする方も少なからずいるでしょう。

そこで、多くの業界診断に共通しているメリットを紹介するため、確認した上で、自分が本当に業界診断を利用したいか考えてみてください。

・知らなかった業界に出会える

・向いている業界を知ることができる

・効率的に業界研究が進められる

・自分の強みを知ることができる

・ギャップを減らすことができる

知らなかった業界に出会える

世の中には、私たちがまだ知らない魅力的な業界がたくさん存在します。

しかし、多くの人は自分の知っている範囲だけで就職や転職の選択肢を考えてしまいがちです。

業界診断は、あなたの性格や興味、価値観を多角的に分析します。

そして、これまで全く知らなかったり、自分には関係ないと思っていたりした業界との思わぬ接点を示してくれます。

先入観にとらわれずにキャリアの選択肢を大きく広げることができるのは、業界診断の大きなメリットと言えるでしょう。

向いている業界を知ることができる

業界診断ツールを利用する最大のメリットとして、自分に向いている業界を客観的に知れる点が挙げられます。

就活では知名度やイメージに左右されて、自分の適性とは異なる業界に目が向いてしまうことも少なくありません。

しかし、診断ツールを使えば、自分の性格や価値観に基づいて、どの業界と相性が良いのかを明確にできます。

これまで候補に入っていなかった業界が浮かび上がることもあり、思い込みから解放されて視野が広がることもあるでしょう。

効率的に業界研究が進められる

就職や転職の活動期間は限られています。

そのため、数多く存在する業界を一つひとつ調べていくのは非常に時間がかかり、現実的ではありません。

そこで業界診断を活用すれば、自分との関連性が高い業界をいくつか自動でピックアップしてくれます。

まずはその診断結果を足がかりにして、優先順位をつけながら業界研究を進めることができます。

これにより、やみくもに情報を集める必要がなくなり、限られた時間の中で効率的に活動を進めることが可能になります。

自分に合った業界を深く知るための、効果的な第一歩となるでしょう。

自分の強みを知ることができる

業界診断ツールにはただ業界との相性を判定するだけでなく、自分の強みを可視化してくれる機能が備わっているものも多くあります。

自身が気づいていない性格的な特徴や、行動・価値観の傾向を客観的に分析することで、自分を再発見するきっかけになります。

自己分析をしているつもりでも、主観的な視点に偏ってしまい、自分の長所や適性に気付けていない場合は少なくありません。

しかし、診断ツールを通じて第三者的な視点を取り入れれば、新たな発見につながります。

このような情報はエントリーシートや面接において、自己PRや志望動機を具体化する際にも非常に役立つものです。

ギャップを減らすことができる

業界診断ツールを利用すれば、入社後に感じるギャップを軽減できる可能性も高まります。

就活では業界のイメージや企業の打ち出す魅力的な情報ばかりに目がいってしまい、自分との相性を見落としがちです。

しかし、業界診断ツールを活用すれば、自分の性格や価値観に合った業界が提示されるため、最適な環境を選びやすくなります。

また、自分に合わない可能性のある業界が見えてくることも、ギャップを回避する上で、そして就活を効率的に進めるうえで重要です。

業界診断を活用して事前に自分の特性と業界特性の相性を見極めておけば、入社後のミスマッチも防げますし、満足度の高いキャリアを築く第一歩を踏み出せるでしょう。

【業界診断をしよう】業界診断を行う際の注意点

業界診断を行うにあたって、特にデメリットは存在しません。

しかし、何も考えずに業界診断を使ってしまうと、あまり成果が得られないこともあります。

以下の3点を意識した上で業界診断を行うと、それぞれのツールを最大限に活用できることでしょう。

・「理想の自分」で回答しない

・診断を受けるだけで満足しない

・結果を鵜呑みにしない

・複数個用いる

・無料か確認する

「理想の自分」で回答しない

業界診断の質問に答える際、つい自分をよく見せようとしてしまうことがあります。

例えば、こうあるべきだ、あるいはこう見られたいという理想の自分を演じてしまうのです。

しかし、それでは診断の意味がありません。

当然ながら、本心とは異なる回答をすれば、診断結果も実際のあなたとはかけ離れたものになります。

それでは自分に合った業界を見つけることはできません。

大切なのは、深く考えすぎずに正直に、そして直感でスピーディーに回答することです。

そうすることで、より本質的な自分に近い、信頼性の高い結果が得られるでしょう。

診断を受けるだけで満足しない

業界診断は手軽にできるため、つい複数の診断を受けて結果を比べることに夢中になってしまうことがあります。

しかし、診断結果をコレクションするだけで満足してはいけません。

肝心なのは、その結果を次のステップに活かすことです。

診断は、あくまで自己分析のきっかけや業界を知るためのツールにすぎません。

向いていると診断された業界がなぜ自分に合うのかを考え、実際にその業界について調べてみましょう。

あるいは、社会人の先輩やキャリアセンターの担当者に話を聞いてみるのも良い方法です。

結果が出たら満足せず、必ず具体的な行動に移すことを心がけてください。

結果を鵜呑みにしない

業界診断を利用する際にまず意識すべきなのは、結果を絶対的なものとして鵜呑みにしないことです。

確かに診断ツールはあなたの性格や思考を質問から読み取り、向いていると考えられる業界を提示してくれます。

しかし、統計的な傾向やロジックに基づく提案に過ぎませんし、絶対ではありません。

あくまでヒントの1つであり、それがそのまま自分にとって100%正解というわけではないのです。

診断の結果に頼りすぎると選択肢を狭めてしまう危険性があるため「自己分析や業界研究を進める入り口」として参考程度にとどめることが大切です。

複数個用いる

業界診断を行う際は1つのツールに完全に頼るのではなく、複数のツールを併用することがおすすめです。

ツールごとに質問の切り口や分析のロジック、重視する要素が異なっているため、1つだけでは偏った結果になってしまう可能性があります。

複数のツールを活用することで、異なる視点からの分析結果を比較し、より自分に合った業界を立体的に捉えられます。

また、複数の診断を通して共通点を見出せば、自分自身の性格や適性に対する確信も深まるでしょう。

無料か確認する

就活までにアルバイトなどを熱心に行い、貯金が潤沢な人は特に気にしなくても良いかもしれませんが、ツールが無料かどうかは、基本的には確認することが大切です。

多数の業界診断サービスが存在しますが、一部の機能だけ無料で、結果の詳細を確認するために有料プランの申し込みが必要なものも少なくありません。

診断を始める前に利用規約や料金体系をチェックしておかないと、意図せず課金が発生してしまうこともありますし「質問に答えるだけ、時間の無駄だった」と損に感じることもあるかもしれません。

特に就活中の皆さんは週5でアルバイトをするほどの時間の余裕はないでしょうから、料金を確認することが大切です。

【業界診断をしよう】業界診断の活用方法

業界診断はそれを利用して得られた結果をなんとなく読み、それで満足するものではありません。

その結果をもとに、さらに自己分析や業界研究、選考対策に活用することで、最大限の成果を得られます。

どのように活用するべきか、それぞれ詳しく紹介するため、参考にしてみてください。

・自己分析に活用する

・業界研究に活用する

・選考対策に活用する

自己分析に活用する

業界診断ツールは自己分析を深めるための補助的な役割がメインです。

自分の性格や価値観、興味関心、行動傾向などを客観的に把握すれば、就活における軸を作る第一歩になります。

ツールによっては質問に答えるだけで自分の性格や考え方の傾向が数値化・可視化されるため、自分では意識していなかった一面に気づくきっかけにもなるでしょう。

また、複数の診断を通じて同じような結果が出れば、自分の特徴について確信を深める材料にもなります。

ただし、診断結果を鵜呑みにするのではなく、結果の中で共感できる部分を軸に、自分の過去の経験と照らし合わせて言語化していくことが大切です。

業界研究に活用する

結果をそのままなんとなく読むだけで終わらせず、業界研究へとつなげることがツールを活用するコツです。

診断を通じて提示された業界に対し「なぜ自分に向いているのか」を意識しながら、その業界の構造や代表的な企業、仕事内容、求められる資質などを具体的に調べることが大切です。

また、診断で挙げられた業界だけでなく、似た傾向を持つ業界や職種も思い当たれば、そちらについても調べてみると、思いもよらない選択肢が見つかることもあるでしょう。

業界研究の方向性に迷っている方は、診断結果を「出発点」とすることで、効率よく対象を絞り込めるはずです。

業界研究については以下の記事でさらに詳しく紹介しています。

選考対策に活用する

選考対策にも応用できるのが、業界診断の魅力の1つです。

自己PRや志望動機の内容に、一貫性と説得力をもたらすヒントとなるからです。

診断結果で明らかになった自分の強みや価値観は、自分と企業側が求める人物像がどのように重なるかを整理する上で、有効な手がかりとなります。

特に、診断で得られたキーワードや特徴を起点に自分の経験を振り返り、どのような場面でその特性を発揮してきたかを掘り下げていけば、より具体的で印象に残る自己PRを構築できます。

また、診断結果をもとに選んだ業界について「なぜ惹かれたか」を言語化すれば、志望動機に一貫性も生まれることでしょう。

診断はあくまで補助ツールであることは間違いありませんが、自分の思考や選択の根拠として活用することで、面接官に対してもより説得力のある回答ができることも多いです。

【業界診断をしよう】向いている業界を見つける方法5選

業界診断ツールを活用して、ある程度向いている業界に関する情報が得られたとしても「まだ納得できていない」「他にも向いている業界を探したい」という方も多いはずです。

そこで、ここからはツール以外のあなたに向いている業界を見つける方法について詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

・自己分析をする

・他己分析をする

・説明会・セミナーに参加する

・本・ニュースを活用する

・インターンシップに参加する

自己分析をする

向いている業界を見つけるためには、まず自分の内面を深く掘り下げることが大切です。

自己分析で過去の経験や成功体験、挫折を乗り越えたエピソードなどを振り返りながら、自分がどのような場面でモチベーションを感じるか、どのような価値観を大事にしているかといった点を言語化していきましょう。

自分の性格傾向や興味のある分野、他人からよく言われる特徴なども含めて整理していけば、適性のある環境や職種が明確になります。

また、自己分析を通じて「自分がどのような働き方を望むのか」を明確にすれば、業界との相性を見極める基準も得られるはずです。

自己分析を入念に行いたい方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

他己分析をする

自己分析と並行して行うべき対策として、他己分析が挙げられます。

これは家族や友人、先輩、アルバイト先の同僚など、周囲の人から自分の特徴や長所、短所、印象について率直な意見をもらうという対策です。

他己分析の大きなメリットは主観に頼りがちな自己分析に「客観性」を加えられることです。

他己分析をすることで、自分では気づいていなかった特徴や大切にしている価値観が浮かび上がることも少なくありません。

特に、複数の人から同様の意見を得られた場合は信頼性が高いため、自分に合った業界や仕事の特徴を絞り込む上でも大いに役立ちます。

以下の記事では他己分析についてさらに詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

説明会・セミナーに参加する

業界に関する理解を深めるためには、企業や団体が開催している説明会やセミナーに参加することもおすすめです。

業界全体の仕組みや動向、各社が抱える課題や展望、職種ごとの役割などを専門家や現場の社員が直接説明してくれるため、書籍やネットだけでは得られない一次情報を得られます。

また、質疑応答の時間を通して疑問点をその場で解消できるのも大きな魅力です。

セミナーによっては複数の企業が一同に会する合同型のイベントも多く、様々な業界を比較しながら理解を深められます。

働いている社員の話を聞けば「自分がその業界で活躍できそうか」をよりリアルにイメージでき、業界・企業選びのヒントにもなるでしょう。

本・ニュースを活用する

業界理解を深めるためには定期的な情報収集が欠かせませんが、本やニュースは特に「知識の蓄積」に役立つ有力な手段と言えます。

まず、業界研究本などを読めばその業界がどのようなビジネスモデルで成り立っているか、どのような歴史や文化があるのかを体系的に学べます。

また、ニュースや記事を通して最新の動向やトレンドをチェックすれば、その業界がどのような変化に直面しているのか、今後どう進化していくのかといった展望をつかめるでしょう。

こうした知識は志望動機や就活の軸を考える際に説得力を持たせる材料になりますし、学びを深めることで面接で業界について意見を求められた場合にも対応できるようになるため、ぜひ取り組んでみてください。

インターンシップに参加する

最もおすすめの対策として、インターンシップに参加することが挙げられます。

実際の業務に近い環境で一定時間過ごすことで、仕事内容はもちろん、社風、社員の価値観、働く上で求められるスキルや姿勢について深く知れるからです。

また、仕事の進め方に触れる機会があるため、実際に働く自分をイメージしやすくなります。

参加する前と後で自分の印象や考え方がどのように変わったかを言語化し、メモを取って比較しておけば、業界との相性を図る上でも大きなヒントになりますし、自己PRや志望動機で話す内容が見つかることもあります。

また、複数のインターンに参加すれば、業界ごとの違いや企業ごとの特徴、自分に向いている職場環境の傾向が明確になり、進路選択の軸もより強固なものとなるでしょう。

よくある質問(Q&A)

業界診断は本当に役に立ちますか?

診断結果が自分の考えていたものと違ったらどうすればいいですか?

無料って書いてあるけど、途中で課金、個人情報がに抜かれる可能性はない?

就活エージェントに相談しよう

ここまで、業界診断ツールの代表例やフル活用する方法などについて詳しく紹介しましたが「ツールだけでなく、生身の人間にも相談したい」と考えている方も多いでしょう。

そこでおすすめなのは就活エージェントを利用することです。

多くのエージェントは無料で利用でき、就活のプロがあなたに向いている業界について、面談を通じて一緒に考えてくれます。

弊社が提供している「ジョブコミット」は向いている業界について一緒に考えるのはもちろん、ESの添削や面接の練習など、就活において必須の対策にもお付き合いしますし、非公開求人やおすすめ企業の紹介も行っています。

完全無料で利用できるため、気になる方は以下のリンクから登録してみてください。

おわり

今回は業界診断ツールについて、なぜ利用すべきなのか、おすすめのツールは何なのかなどについて詳しく紹介しました。

業界診断ツールはできるだけ、早めに利用しておくことをおすすめします。

なぜならば、向いている業界とそうでない業界が明確になれば、選択肢を絞り込んだ上で効率的に就活を進められるからです。

この記事で紹介した業界診断ツールの中で気になるものがあれば、ぜひ利用してみてください。

_720x550.webp)