・主体性とは

・主体性をアピールするには

・主体性を自己PRとして書く方法

・主体性をテーマにした例文

・主体性をアピールする方法を知りたい人

・自己PRの書き方に困っている人

・例文を参考に主体性を自己PRとして書きたい人

就職活動で自己PRはとても重要です。

主体性のある自己PRは特に題材として使いやすく、上手にアピールできれば高評価を得ることも可能です。

そもそも、主体性は社会人に必要な能力といえるでしょう。

業界や職種も関係なく、どのような仕事でも求められる能力なので、長所としてアピールすることは有効です。

そこで今回は、自己PRで主体性をアピールする際に気をつける点や、書き方について解説していきます。

目次[目次を全て表示する]

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性は自己PRになる?

就職活動において、自分の強み・長所をアピールすることは非常に重要です。

その中でも「主体性」は、多くの企業が求める能力の一つであり、自己PRとして効果的に使うことができます。

主体性とは、自らの意思で行動し、責任を持って物事に取り組む姿勢を指します。

この能力は、仕事においても日常生活においても非常に価値のある特性です。

【自己PRで主体性をアピールするには】そもそも主体性とは

そもそも主体性とはどういう意味なのでしょうか。

主体性とは、「自ら目標や課題を設定し、その解決・遂行のために責任を持って、行動し結果へ繋げること」という意味が含まれます。

主体性は社会人にとって必要な能力であり、自責の念を持って取り組むことが求められます。

このような能力は新卒が企業で活躍するために重要な要素の一つです。

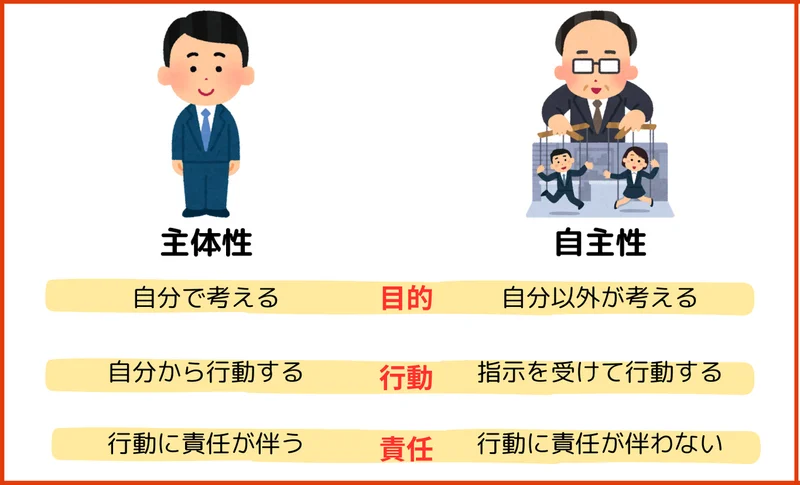

主体性と自主性との違い

主体性はしばしば自主性と混同されますが、この二つは異なる概念です。

自主性は、すでに設定された目標や他者からの指示に積極的に応じる姿勢を指します。

一方で、主体性は、自ら課題を発見し、その解決策を考え、行動を起こす力を意味します。

この違いは、行動の起点がどこにあるか、またその行動にどれだけの責任を伴うかに現れます。

自己PRで主体性をアピールする際には、この違いを明確に理解しておくことが重要です。

主体性とは、自分の意思で課題を見出し、それを解決するために行動し、その結果に責任を持つ能力です。

この点をしっかりと伝えることで、主体性が自分の強みであることを具体的に示すことができます。

就活で企業が評価する主体性とは

近年、さらに「主体性をもった人材」の重要性が増しています。

これは裏を返せば、主体性をもった人材が企業の現場で少なくなっていることを示しています。

主体性とは『目的』をもって、自ら進んで行動することです。

何をやるか決まっていない状況でも自分で考えて判断し、行動することです。

指示待ち人間やマニュアル人間を企業は求めていませんし、評価されないでしょう。

主体的に動くためには、自ら考えて行動する必要があります。

自ら目的や課題を設定し、課題解決のために行動できるので、考える幅が広くなります。

主体性をアピールすれば「指示待ち」ではなく、「前のめりに現状を改善しようと努力できる人」というイメージをもたれるので、評価されやすいです。

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性がある人の特徴

自己PRにおいて「主体性」をアピールすることは、採用担当者に自分の価値をしっかりと伝えるために有効です。

特に企業では、与えられた課題に対してただ指示を待つだけでなく、自ら進んで行動する人材が求められることが多いため、「主体性のある人物像」を意識して自己PRを構築することが大切です。

ここでは、主体性を持つ人が備えているとされる具体的な特徴を詳しく解説し、効果的な自己PRの作り方をご紹介します。

自発的に行動できる

主体性のある人は、他者からの指示を待たず、自らの判断で必要な行動を進めていく力を持っています。

つまり、自分自身で課題を発見し、解決策を模索する姿勢があり、目の前の業務を効率的にこなすだけではなく、チームや組織全体の利益に繋がる行動ができることが特徴です。

自発的に行動できる人は、常に状況を観察し、次に何をすべきかを考えるクセがついているため、問題が発生しても冷静に対応できる傾向にあります。

企業においては、積極的に課題を見つけ、指示を待たずに率先して行動する人材は特に重要視されます。

自ら行動できる力がある人材は、環境が変わってもすぐに適応し、独自の判断で業務を進めていけるため、プロジェクトの推進力となるだけでなく、周囲の士気を高める存在にもなります。

このような行動力を持つことは、どの職種においても高く評価されるポイントです。

粘り強く努力できる

主体性がある人は、目標に向かって粘り強く努力を続ける特性があります。

困難に直面しても簡単に諦めず、何が必要なのかを常に考え、行動し続ける姿勢は、組織にとっても貴重な要素です。

多くのプロジェクトでは、予期せぬ問題が発生したり、一度では解決しきれない複雑な課題が伴ったりします。

こうした場面で、簡単に諦めずに粘り強く取り組めるかどうかが、プロジェクトの成否に直結することも少なくありません。

この粘り強さは、忍耐力だけでなく、自己管理能力やプロセス改善能力とも密接に関連しています。

企業は、複雑な課題や長期的なプロジェクトに取り組む際、粘り強く努力し続けられる人材を求めています。

特に、どのようにして問題を解決するかを模索し、具体的な方法を見出しながら進める姿勢は、リーダーシップや協調性と共に重視されます。

粘り強く努力できる人材は、変化の激しい環境においても対応力を発揮し、企業の成長を支える存在として期待されます。

失敗を恐れない

主体性がある人には、失敗を恐れず新しいことに挑戦する姿勢が備わっています。

企業では、新しいアイデアやプロジェクトが多く求められるため、従来のやり方に捉われずに改善を試みたり、新たな取り組みに果敢に挑戦する精神が重要です。

失敗を恐れない主体性があることで、リスクを取ることにためらわず、新しい成長の機会を掴むことができます。

また、失敗から学び次に活かすことで、成功確率を高める能力が身につきます。

この「失敗を恐れない姿勢」は、挑戦心や柔軟な考え方、そしてポジティブな思考にもつながります。

企業では、組織や市場の変化に柔軟に対応できる人材が必要とされるため、失敗を成長の糧とし、自分を向上させ続けられる主体性は大きな武器となります。

このような姿勢をアピールすることにより、企業においても「チャレンジ精神があり、リスクを取って成長できる人材」として評価される可能性が高まります。

責任感が強い

主体性のある人には、自らの行動や判断に対する強い責任感があります。

与えられた役割をしっかりと理解し、最後まで全うしようとする姿勢が主体性の一部であり、責任感があるからこそ自ら進んで行動することができます。

責任感のある人は、自分がした判断や行動について周囲に説明する義務があると考え、結果に対しても真摯に向き合うことができます。

組織において、強い責任感はリーダーシップの基盤にもなり得るため、チーム全体に良い影響を与えることができます。

企業が責任感のある人材を求めるのは、自らの役割をしっかりと果たすことで、プロジェクトやチーム全体に安定感と信頼感をもたらし、組織の生産性を向上させるからです。

特にプロジェクトの進行や重要な業務を任せられる際には、責任感が強く、最後までやり遂げる覚悟がある人が重宝されます。

責任感の強さは、日々の業務の遂行力や、周囲への信頼感にも繋がるため、自己PRにおいて強調することで説得力が増します。

意見を持っている

主体性のある人は、他者に流されることなく自分の考えや意見を持ち、必要なときにしっかりと発信する力があります。

意見を持っているだけでなく、組織やチーム内で適切なタイミングで発言し、議論に貢献することで、建設的な成果を導く役割を果たします。

意見を発信することは、主体性の一部としてリーダーシップにも繋がり、他者と協力しながらチームを前進させる姿勢が、組織全体に良い影響を与えます。

また、自分の意見を持つだけでなく、他者の意見も尊重しつつ、自分なりの視点で議論に貢献できる柔軟さが重要です。

企業において、主体性がある人はただ自己主張をするだけではなく、他者の考えも受け入れることで、協調性と自主性を両立させたコミュニケーションが求められます。

このように、自分の意見を持ち、それを適切な場面で発信できる力は、企業においても高く評価されます。

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性をアピールする際のポイント

実際に主体性をアピールする際の注意点などを解説します。

主体性とは曖昧なものなので、わかりやすく明示しなければ伝わりません。

自己PRなどで自分の強みを考えるときには、以下の3つに分けて考えるとよいでしょう。

*自分に関わる力(責任感・行動力・計画性など)

*課題に対する力(論理的思考・分析力・計画力など)

主体性は自分に関わる力に分類でき、前提や課題意識などを交えてまとめると強みとしてアピールしやすくなります。

主体性の中でも何を指すのか明確にする

主体性と聞いて思い浮かぶ内容は人それぞれです。

そのため、主体性について具体的にどのような能力なのかを明示することが必要です。

抽象的になりがちですが、自分が実際に何をしたかを伝えることで、明示しやすくなるでしょう。

たとえば、なかなか作業の効率化がはかれなかったことに課題意識をもち、実際に行動して解決したとします。

この場合、作業の効率化の妨げとなっていた原因を提示し、具体的な対策として行動した内容を示しましょう。

例:提案書のテンプレートがなかったのでテンプレートの作成と共有したところ、書類作成にかかっていた時間を大幅に短縮できました。

上記のように具体的かつ明確に伝えることで、主体性があることを伝えられます。

規模が小さくても、課題意識をもって自主的に行動した経験は、主体性をもったエピソードとして自己PRに利用できる内容です。

短所として捉えられないよう配慮する

主体性という言葉は、使い方によっては「自己中心的である」「周囲の意見を軽視する」といった否定的な印象を与える場合があります。

これを防ぐには、主体性を発揮する際に周囲への配慮があったことや、協調性を持って行動したことを併せて伝えることが大切です。

主体性を強調する際には、自分の判断だけでなく、他者の意見や状況を尊重して行動した点を明確にする必要があります。

また、その行動がどのように良い影響をもたらしたかを含めて説明することで、ネガティブな印象を避けることができます。

これにより、主体性がリーダーシップや信頼感につながるポジティブな資質であることを効果的に伝えられます。

主体性を別の言葉で言い換える

1. 自発性

2. 自律性

3. 積極性

4. 主導力

主体性という言葉は、「積極性」などの言葉に言い換えることができます。

また主体性というと抽象的でエピソードによっては長所として捉えられない、言い換えをした方が長所として伝えることができることがあります。

【自己PRで主体性をアピールするには】注意点解説

自己PRで主体性をアピールする際、いくつか気を付けるべき点があります。

説得力のある内容を熟考してきても、それを上手に伝えられなければもったいない結果に終わってしまいます。

書類や面接など、就活の選考に合った伝え方ができるように心がけなければなりません。

以下のポイントを意識してアピールができれば、採用担当側も就活生が持つ主体性をしっかりと判断できるようになります。

いずれもそこまで難しい内容ではないため、意識して伝え方を工夫してみてください。

協調性がないと思われないように

主体性を強調するあまり、協調性を欠いた印象を与えてしまうリスクがあります。

主体性があることは確かに企業にとって魅力的な資質ですが、これが他者の意見や状況を無視した行動と受け取られると、ネガティブな印象を与えかねません。

主体性をアピールする際には、協調性も併せて伝えることが大切です。

自分の行動が周囲にどのように影響を与えたのか、また、他者の意見をどのように取り入れたのかを明確に示すことで、バランスの取れた人材であることをアピールできます。

主体性と協調性の両立を示すことは、企業に対して非常にポジティブな印象を与える要素となります。

自己中心的であると思われないように

主体性を発揮する際には、周囲の意見を軽視したり、自分の考えを押し通したりする行動は避けなければなりません。

自己中心的な印象を与えると、組織での協力が難しい人物と見なされる可能性があります。

企業はチームワークを重視するため、自己中心的な社員は不適切と判断されがちです。

自己PRでは、自分の主体性を示すと同時に、周囲との調和を大切にしていることを伝える必要があります。

周囲からの信頼を得るためにどのような行動を取ったのか、他者への配慮をどのように行動に反映させたのかを説明することで、自己中心的な印象を払拭することができます。

専門用語を使いすぎない

主体性のアピールに限った話ではないですが、時折専門用語をふんだんに使った自己PRを行う人がいます。

しかし、専門用語を使いすぎるとかえって逆効果の可能性もあるため注意しましょう。

たとえ選考を受けている業界の専門用語であったとしても、採用担当がその用語を理解しているとは限りません。

専門用語を使ったほうが業界を調べている証拠だと感じるかもしれませんが、就活の場で第一に優先すべきなのは話のわかりやすさです。

土台の知識がない人にもわかりやすく説明できる力は、社会に出てからもコミュニケーションスキルとして大いに重宝されます。

専門用語を使うのは最低限にして、なるべくは使わなくても説明できるような文章を考えておきましょう。

【自己PRで主体性をアピールするには】自己PRの書き方を紹介

自己PRで主体性があることを伝えるためには、以下のような内容にする必要があります。

②発揮したエピソードの概要

③課題

④解決策

⑤結果

⑥会社にどう貢献できるか

主体的な行動は、アピールの仕方を間違えると、マイナスの印象を与えてしまうことがあるので注意しましょう。

「スタンドプレーが多いのでは?」という印象を与える可能性がありそうなら、周囲と協力できる協調性があることも加えるなどの工夫が必要です。

「企業の求める人物像とマッチしているか」という視点も大切です。

主体性と混同される言葉に、「自主性」があります。

自主性も自ら行動する点は同じですが、自分の考えをもっているかどうかがポイントです。

決められた内容を指示されることなく行うことが自主的な行動であり、自主性があるといわれます。

しかし責任の所在はあくまでも、行動について指示を与えた者にあり、自分ではありません。

主体性は、行動内容も自分で決め、物事を進めていき、結果に対しての責任はすべて自分にあると認識することです。

これらを意識して自己PR文を書いていきましょう。

まず「結論」から書くことが大事です。

結論から書くことで、何が言いたいか理解しやすい文章になります。

結論から述べることを「結論ファースト」といいますが、就活のみならず入社後の社会人生活でも結論ファーストが多くの場面で活用されています。

例えば、上司へのホウレンソウ(報告・連絡・相談)は結論ファーストを求められます。

基本的に上司は抱えているプロジェクト案件が多く、多忙で時間がありません。

そのため、要件があれば短い時間で端的に伝えなければいけません。

「何が言いたいの?」と思われる原因は、結論がわからないことです。

結論ファーストで伝えれば、何が言いたいのか自然に伝わります。

他にも、プレゼンや商談する際、基本的に結論ファーストで話を進めることで、聞き手に伝わりやすくなります。

結論(自分の強み)の根拠となるのがエピソードです。

強みについて、なぜそうだと考えられるのか経験をもとに書くことで説得力を持たせられます。

経験をもとに自己分析ができていることもアピールできます。

エピソードは自己PRを作る上でとても重要なため、十分に話の流れや筋を組み立てましょう。

エピソードの一例として、他者(親、友人など)から、強みを評価された場合をご紹介します。

例えば「〇〇(部活やアルバイト)をしたとき、友人(他者)からあなたって〇〇(強み)だねと言われた」という場面が多いのではないでしょうか。

大多数の方にとって、自分の強みは理解しにくく、他者の目線から気づかされることがほとんどです。

だからこそ、他己分析・他者評価は客観性があり根拠としても十分に成り立つため、さらに説得力が増します。

エピソードには、経験した時の自分の考えを書くことが重要です。

どのような判断基準で行動しているかがわかり、言動が一致していればさらに説得力を持たせられます。

その人の考え方は、その人自身の人柄や価値観を表しやすいのです。

企業選びをする際も、その企業の理念・考え方について共感していることを伝えるとマッチする可能性が高くなります。

例えば、企業の理念に「誠実さ」が掲げられていれば、「誠実に向き合う」といった考え方をアピールすればマッチ度は高くなるでしょう。

エピソードを通して自分の考え方を伝えることは非常に重要です。

考えた後、前向きに対応する姿勢も大事です。

考えた結果その問題を避けて通ったという内容では自己PRとして相応しくありません。

強みは、仕事をする上での自分の「武器」なのです。

ここで重要なのは、強みによって「問題を解決できた」ということをアピールすることです。

企業は常に目の前の問題解決に奔走しています。

多くの人の「不便」「面倒」「手間がかかる」等といった問題を解決するために商品・サービスが作られていきます。

問題に対して前向きに考え、そこに対してアプローチできる人間であることを伝えられれば、企業側から見ても魅力的な人材になります。

自分の強みを発揮したことにより、何か結果が出たならそれについてもアピールしましょう。

結果が出た理由も自分なりに分析しておくと良いでしょう。

なぜなら、問題が起こることも、何か結果が出ることも全てにおいて原因があるからです。

原因を考える習慣があれば、よく考えている人だという印象を与えられます。

結果については、思うような結果が出なかったとしても構いません。

自己PRにおいて、結果が出たかどうかも大事ですが、その結果についてちゃんと原因を理解しているかどうかが重要です。

納得のいく結果が出なかった場合でも、どうすればもっと良い結果になったのかがわかっていれば問題ありません。

最後に「入社後どう活かすか」で自己PRを締めくくります。

ここでは企業に対して、自分が入社後にどう働いているかイメージを持たせる必要があるため重要です。

企業側がその人に対してどのように活躍してもらうか想像できなければ、採用は難しいでしょう。

有効な手段のひとつとして、志望している企業の業務について把握しておくことをおすすめします。

企業によって公開している範囲は異なるでしょうから、わかる範囲で構いません。

仕入調達、営業、総務など業種によって様々ですが、業務のイメージを明確にできれば、自分でもどのように活躍できるか想像しやすいでしょう。

自分自身が働く姿を明確に想像できていれば、企業側にもそのイメージが伝わります。

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性の自己PR例文10選

自己PRとは、企業に自分のもつ強みをアピールすることだと考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、それだけでは失敗してしまう可能性が高いです。

自己PRでは、自分がどれだけ企業にとって必要な人材であるかをアピールする必要があります。

まずは、自己分析をして自身の強みを明確にしましょう。

アピールポイントを複数用意しておき、応募する企業や職種にもっともマッチする要素を選ぶのがベストです。

アルバイト①

強みに気づいたきっかけは、大学時代にコールセンターでアルバイトをしたことでした。

お客さまからの通信環境に関する質問やクレームなどの問い合わせを解決することが主な仕事です。

最初はお客さまをお待たせしてしまうことも多く、どうすればお客さまを待たせることなくスムーズに案内できるのか、考えていました。

あるとき、異なる質問やクレーム内容の中に、いくつかの共通項があることに気づきました。

そこで私は、周囲の人によくある質問を聞き、100個以上のクレームや質問を一覧化して、上司に確認しながらそれぞれの回答を用意したのです。

その結果、作業の効率化をはかることができ、お客さまを待たせてしまうことも減りました。

クレームや質問対しての回答で悩むことが減ったので、個々のストレスなども軽減できたように感じられ、コールセンター内の環境の改善にもつながりました。

私がこのように主体性を重視しているのには理由があります。

それは、「満足してもらえるサービスを提供するためには、主体性のある行動が大切だ」という考えです。

今後も主体性をもった行動を大切にしながら、貴社に貢献していきたいです。

この例では、主体性をもった行動がお客さまや企業内の改善にもつながったことをアピールし、アルバイトでの経験を今後も活かしていくことが可能であるとPRしています。

自分のことだけでなく、周りのことも考えた主体性のある行動であることは好印象につながるでしょう。

アルバイト②

前職は地域に根差した居酒屋での店長職です。

店長として店舗スタッフをまとめ、お店の売り上げを伸ばすためにさまざまな取り組みを行ってきました。

売り上げの伸びていない商品があれば理由を考え、スタッフみんなで話し合い、本部に意見をあげたこともあります。

一体感を高めたいと思い、従業員・アルバイトの垣根を外すことにも注力しました。

それぞれがお店を作り上げていくために、重要な人材であることを意識して接していました。

日々感じている小さな問題に耳を傾けて、スタッフみんなが働きやすい環境となるようにしたかったからです。

また、私が取り組んだ事例をマニュアル化してスタッフに共有し、各々が主体的に行動できる仕組み作りも行いました。

この経験を活かして貴社でも頑張りたいと思います。

上記の例では、主体性をもって周囲のモチベーションを上げていくことに注視しているとわかります。

このような周りを活かしていく業務は、さまざまな業種へも通じるのです。

周囲への理解や協力を得ながら、積極的に行動した経験を伝えることは選考などで印象が大きく変わります

部活動マネージャー

私は大学で陸上部に所属しマネージャーをしていた経験から、自分の強みを意識するようになりました。

陸上部の課題は新入生部員が入部してもすぐに辞めてしまうことが多く、課題は定着率が低いことです。陸上競技の多くは個人競技で、他の部員との交流が少なく上級生との交流が活発でないことが問題と考えました。

この定着率が低い問題を話し合い、部内の交流を活発化して新入部員が活動しやすい環境づくりの必要性を提案。競技ごとにアップやクールダウンを行うほか、部内メンター方式を取り入れ交流を図る環境に改善しました。

この方法を取り入れたことでコミュニケーションが活発になり、雰囲気もより明るくなり、部活動をやめる新入生が減りました。

貴社では、コミュニケーションをより活発にし、エンパワーメントを高める提案を行いたいと思います。

上記の例では、自ら考え問題の本質を捉えた上で解決策を提案したことがわかります。交流に重点を置いたこともポイントです。

自ら発案し行動するが、交流を促すことで周囲とも協調性を持って実行できることが伝わります。

部活動

この強みは、所属していたサッカー部でチームのパフォーマンスを向上させた経験で活かされました。

活動を進める中で、練習メニューがマンネリ化しており、メンバーのモチベーションが低下しているという課題がありました。

このままでは大会での結果が期待できないと考え、私は新しい練習方法の導入を提案しました。

まず、他大学の練習方法やトレーニング理論を調査し、効率的で多様性のあるメニューを考案しました。

そして、キャプテンや顧問の先生に提案し、メンバー全員が納得できる形で試験的に新しい練習を導入しました。

具体的には、通常の練習に戦術練習やシミュレーションを組み込み、全員が役割を明確に理解しながら取り組める形式に変更しました。

結果として、練習の質が向上し、チーム全体の意識が高まりました。

その成果は大会にも反映され、チームは過去最高の成績を収めることができました。

この経験を通じて、課題を見つけ、周囲を巻き込みながら解決策を実行に移す力を身に付けることができました。

貴社に入社した際も、この主体性を活かし、組織の課題を迅速に見つけ出し、解決に向けた行動を進んで起こすことで、成果に貢献していきたいと考えています。

ボランティア経験

地域のゴミ拾いボランティアに参加したことが、強みを知るきっかけになった体験です。

これまでもボランテイア活動に参加した経験のある方に話を伺うと、毎回変わらないゴミの量があり環境が改善していると感じにくいとのことでした。

私も何度か参加して状況を観察すると、同じような場所にゴミが捨てられていることに気が付きました。このボランティア活動が広く知られていないことが根本の問題と考え、啓蒙活動が必要と考えました。

まず初めにボランティア活動を周囲の人に知ってもらうことが重要と考え、参加人数を減らした上で、回数を増やす方法を提案しました。

1回の参加人数を減らしたことで参加者の負担を増やすことなく、常に綺麗な状態を保てたので新たなゴミの発生を抑える効果がでました。

入社後は、積極的な情報収集から改善の取り組み、貴社に貢献したいと考えております。

上記の例では、対話の中での問題を知り、他者へ負担を強いない改善提案をしたことが伝わります。

率先して行動したことが前面に出ると自己中心的と受け止められやすいですが、周囲との対話と配慮を伝え協調性も伝わり好印象です。

研究室

大学4年生の研究室での論文発表のときに、強く意識し行動しました。

研究室に所属する1年間と限られた時間内で、各自が研究発表を滞りなく終える必要があります。それには、時間配分の管理と研究結果の発表準備とそれを可能にする研究の効率化の3つに気をつける必要があります。

まず、研究設備を有効活用するために、研究スケジュールを研究室で共有するようにしました。

その上で研究発表に慣れるため、月例で研究の進捗発表する場の開催を提案しました。

研究の進捗状況を共有することで、指導教員や同級生などのアドバイスを受ける機会を得られ、研究計画の再調整も自ら行える場所となりました。

与えられた環境で最大限の成果を得るために、自ら行動できたと考えています。

入社後は、情報の共有や知見の交換を活発に行う社内資源の効率活用を提案したいと思っています。

上記の例では、現状を分析して限られたリソースを最大限活用できるように効率化に取り組み、成果を得られたとこがわかります。

現状分析と対策を実行できる主体性と意見交換の機会を設ける協調性も伝えられます。

インターン

インターンシップでECショップの立ち上げに携わった経験がきっかけで、意識するようになりました。

社員の方々も新規事業の立ち上げで手探りな状態の中、積極的に業務を引き受けるなど協力して行いました。

既存の社内ルールやシステムの手順に合わせて業務を行っていたので、作業手順が不明確な部分があると感じました。

そこで、自分から疑問点を先輩社員にヒアリングを行い、分かりやすくまとめた資料を作成しました。

この資料が既存業務に慣れてしまった社員では気が付かない、新しい視点からの改善提案と評価をいただくことになります。

資料作成をする過程での社員の方々とインターン生とが質問をやり取りしたことで、交流しやすい雰囲気作りにもなりました。

貴社では、積極的な意見交換や社員間の交流を行い、様々な視点からの提案で貢献していきたいです。

上記の例では、疑問点を整理して改善に落とし込む自発的な行動が伝わるエピソードです。

周囲のことも考えて行った、自らの体験と周囲の意見とを取り入れた問題解決の力を伝えることができます。

サークル

この強みは、大学の文化系サークルを活性化させた経験で活かされました。

私が所属していたサークルでは、活動内容が曖昧で、特に新入部員の参加率が年々減少しているという課題がありました。

これはサークルの存続に関わる問題だと感じ、私は解決に向けて行動を開始しました。

まず、現状の問題点を明確化するため、メンバーにアンケートを取り、意見を集めました。

その結果、活動内容が新入部員にとって魅力的に映っていないことが主な原因であるとわかりました。

そこで、新入部員が楽しめるイベントやプロジェクトを企画し、実行することで、サークルの魅力を伝える取り組みを行いました。

具体的には、大学祭でのパフォーマンス企画を提案し、新しいメンバーが主体的に参加できる場を設けました。

この活動を通じて、新入部員がサークルに溶け込みやすい環境を作ることができ、参加率は大幅に向上しました。

結果として、サークルの活動が活性化し、新入部員の定着率も改善されました。

この経験を通じて、主体性を持って行動することの重要性を学びました。

貴社においても、この主体性を活かし、チームの活性化や目標達成に貢献したいと考えています。

ゼミ

この強みは、大学のゼミ活動での研究プロジェクトにおいて発揮されました。

私たちのゼミでは、複雑なデータを分析し、社会的な課題についての提言を行う研究を進めていました。

しかし、データ分析の手法が不十分で、研究が停滞するという問題に直面していました。

このままでは成果が出ないと考え、私は率先して解決策を提案しました。

まず、必要なデータを収集し直し、信頼性の高い分析方法を調査しました。

その後、ゼミメンバー全員が理解できるよう、分析手法のマニュアルを作成し、共有しました。

さらに、研究の進捗を管理するためにタスク管理システムを導入し、効率的にプロジェクトを進める仕組みを整えました。

結果として、分析がスムーズに進み、私たちの研究は学会で発表され、高い評価を受けることができました。

この経験から、チームで協力しながら主体性を発揮する重要性を学びました。

貴社では、この経験を活かし、プロジェクトを成功に導くための主体性を発揮したいと考えています。

留学

この強みは、大学3年次に経験した海外留学で発揮されました。

留学先の大学では、異文化に適応し、現地の学生と交流することが求められましたが、言語や文化の壁があり、現地学生との関係構築が困難でした。

この課題を解決するために、私は自主的に行動を起こしました。

現地学生と交流を深めるために、私はキャンパス内で小規模な交流イベントを企画しました。

このイベントでは、双方の文化を紹介し合うプログラムを取り入れることで、お互いを理解する場を作り上げました。

その過程で、イベント運営の計画から実行までを一貫してリードし、多くの人々が参加する成功したイベントを実現しました。

結果として、現地の学生との交流が活発になり、自分自身も文化の違いを理解しながら成長することができました。

この経験を通じて、主体性を発揮しながら、新しい環境に適応する力を培いました。

貴社においても、この力を活かし、グローバルな課題に挑戦し、貢献していきたいと考えています。

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性を用いた自己PRのNG例文

自己PRで「主体性」をアピールしようとする際、意図とは異なる印象を与えてしまうことがあります。

特に、話の一貫性がない場合や過度な自己犠牲を強調した場合、主体性が適切に伝わらず、かえってネガティブな評価を受ける可能性があります。

以下に、主体性の自己PRで避けるべきNG例文を紹介し、改善点を解説します。

主体性の定義に一貫性がない

私は、何事にも自発的に取り組み、粘り強く努力を続ける姿勢を大切にしています。

大学時代、学業とアルバイト、部活動を並行しながらも、サークルのイベント運営に自主的に携わりました。

特に準備期間中、イベント開催に向けて多くの課題がありましたが、チームと協力して解決策を模索し続け、最後まで諦めず取り組みました。

予期せぬトラブルも発生しましたが、失敗を恐れず積極的に改善策を提案し、イベントを成功に導くことができました。

この経験を通じて、困難な状況でも自ら動き、努力を惜しまず、挑戦を恐れないことで周囲に良い影響を与えられると学びました。

今後もこの姿勢を活かし、目標達成に貢献していきたいと考えています。

主体性の定義が広がりすぎて、何を伝えたいのかが分かりづらくなっています。

主体性の解釈は人それぞれ異なるため、エピソードを通じて自然に「〇〇な主体性を持っている」と理解してもらえるようにしましょう。

一貫性のあるエピソードを用い、「自発的に行動する力」や「粘り強さ」のどれか一つを具体的に描くことが大切です。

自己犠牲感が強い

私は責任感が強く、チームの目標達成に対して真摯に取り組む姿勢を持っています。

大学でのグループプロジェクトで、メンバーがそれぞれ忙しく、進捗が大幅に遅れてしまったことがありました。

全体の進行を確認した結果、このままでは期限に間に合わないと判断し、急遽自ら作業を引き受け、一晩徹夜して完成させました。

そのおかげでプロジェクトは成功し、チームメンバーや教授からも感謝されました。

この経験から、何があっても目標を達成する責任感と、粘り強さが自分の強みだと感じています。

今後もチームの状況に柔軟に対応し、目標に向かって全力で取り組む姿勢を大切にしたいと考えています。

このエピソードでは責任感をアピールしようとする意図は伝わるものの、過度に自己犠牲的な行動が強調されてしまい、「一人で抱え込むタイプ」や「協力が難しい」といったネガティブな印象を与えかねません。

自己PRにおいて主体性を示すには、チームメンバーと協力し、周囲と連携しながら問題を解決していく姿勢を強調すると良いでしょう。

【自己PRで主体性をアピールするには】主体性の自己PRに関するよくある質問

主体性のある自己PRを作成する際に、どのような経験を用いるべきかや、リーダーでなくてもアピールできるかなど、よくある疑問が就活生の間で挙がります。

ここでは、主体性の自己PRに関するよくある質問とその回答をまとめました。

主体性をアピールする場合はチーム経験を用いるべき?

主体性をアピールする際には、チームでの経験を用いると効果的です。

チームの中で他のメンバーと協力しながらも、自ら進んで行動したり提案したりしたエピソードがあると、主体性がより具体的に伝わります。

主体性は「他者との協力の中で、自発的に行動すること」にも表れるため、チーム経験を通じてアピールすることが好印象につながります。

ただし、個人の経験でも主体性をアピールすることは可能です。

個人的なプロジェクトやアルバイト経験などで、自ら課題を発見し、改善に向けて行動したエピソードがあれば、十分に主体性を伝えることができます。

大切なのは「自ら考えて行動する姿勢」が明確に示されていることです。

リーダーでなくても主体性をアピールできる?

リーダー経験がなくても、主体性を十分にアピールすることは可能です。

主体性は、リーダーでなくとも発揮できる能力であり、サポート役やメンバーとしての立場でも示せます。

たとえば、リーダーを補佐しながらチームの成果向上を目指して積極的に提案を行ったり、チームの課題に対して自ら工夫を凝らして行動したりすることで、主体性をアピールできます。

サポート役として主体性を示す際には、リーダーシップのない立場から「どのように自ら動き、周囲に良い影響を与えたか」を具体的に伝えることがポイントです。

この姿勢は、協調性と主体性のバランスが取れた印象を与え、企業側にとっても好印象です。

大きな成果を残していなくてもいい?

自己PRにおいて、必ずしも大きな成果を残している必要はありません。

主体性のアピールでは、成果よりも「どのように行動し、目標達成のために努力したか」といった過程や姿勢が重要視されます。

主体性とは、「自ら動き、目標達成に向けて行動する力」のことであり、たとえ大きな成果がなくても、努力や工夫を具体的に示すことで強みとして伝えられます。

特に、目標に向かう過程での課題に対する取り組みや、困難に立ち向かう姿勢が表れていれば、採用担当者に対して十分なアピールとなります。

具体的な努力のプロセスや、課題解決に向けて自分がどのように取り組んだかを強調することで、主体性を効果的に伝えられます。

学業を用いた自己PRに関するよくある質問

学業を題材にした自己PRは、自分の成長や強みを具体的に伝えるための有効な方法です。

文系・理系を問わず、適切に学業経験をアピールすることで、採用担当者に好印象を与えることができます。

ここでは、学業を用いた自己PRに関するよくある質問に対する詳しい回答をまとめました。

文系でも学業を自己PRにしていい?

文系であっても学業を自己PRに取り入れることは効果的です。

文系の学問では特に、情報を収集・分析し、論理的に整理して自分の意見を組み立てる力が求められます。

例えば、経済学、文学、心理学などの分野でリサーチや論文執筆を通じて身につけた分析力、問題解決能力、論理的思考力は、企業でも評価される重要なスキルです。

また、グループディスカッションや発表などを通して磨かれたプレゼンテーション力やコミュニケーション力も企業にとって貴重な要素です。

文系の学業経験を自己PRにする際は、単なる知識ではなく、その学びを通して得た思考プロセスや物事を多面的に捉える視点、または特定の分野への深い理解を強調することで、企業側にも理解しやすくなります。

文系の学問に特化したスキルが直接業務に役立つ場面を想定し、「学んだことが仕事でどのように役立つか」をしっかりと伝えることで、自己PRのインパクトを強めることができます。

個人で取り組んだ活動でもいい?

個人で取り組んだ活動も自己PRに活用することが可能です。

特に、資格取得や自主研究といった個人の取り組みは、自発的に目標を設定し、粘り強く努力したことを証明するものとして評価されやすいです。

例えば、「難関資格取得のために独自の勉強スケジュールを立て、日々の生活に組み込んで計画的に学習を進めた」「学外でのフィールドワークを実施し、得られたデータを独自に分析してレポートにまとめた」など、個人で行った取り組みは、自己管理能力や自主的な問題解決能力の高さを示す良い材料になります。

個人活動をアピールする際は、その努力や工夫の過程を具体的に説明することが重要です。

例えば、「どのように課題を設定し、計画を立て、どのように結果に結び付けたか」を細かく示すことで、採用担当者にプロセスの真実味が伝わりやすくなります。

また、個人活動で得たスキルや成果が、応募先の企業での業務にどのように役立つかを示すことで、実務での応用可能性をアピールしやすくなります。

自発的に取り組む姿勢や意欲は、企業の組織においても高く評価されるため、こうした個人活動を効果的に自己PRに組み込むことは非常に有効です。

定量的な結果が伴ってなくてもいい?

定量的な結果が伴っていなくても、学業を通じて得た成長や学びは自己PRに十分活用できます。

必ずしも数値化された結果がなくても、学業での取り組みから得られた質的な成長や考え方の変化を具体的に伝えることが重要です。

たとえば、「研究テーマにおける課題に真剣に向き合い、論理的な思考を積み重ねたことで、分析力が向上した」「学業での困難な課題を克服する過程で、目標達成に向けた粘り強さと柔軟な対応力を養えた」など、学業を通じて得た経験そのものが重要な評価材料となります。

定量的な成果が伴わない場合は、特にプロセスやそこから得た洞察をしっかりと説明し、取り組みの意義やそれによって得られた学びを明確に伝えることが効果的です。

【自己PRで主体性をアピールするには】不安な時は添削してもらおう

ここまで、主体性にテーマを絞り自己PRについて解説してきました。

最後まで読んでいただけた方は、就活を有利に進めていけるでしょう。

一方で、就活をはじめてまだまだ不安だという方も大勢いらっしゃると思います。

そんな時は友人や先輩、就活エージェントや大学のキャリアセンターなどでESを添削してもらいましょう。

特に自分の強みについては、周囲の方々やエージェントに見てもらう方が、より的確な内容に作りあげることができます。

就活エージェント「ジョブコミット」について詳しくはこちら

まとめ

自己PRで主体性をアピールする際の注意点や、実際に自己PRを書く際のポイントなどについて解説をしました。

主体性とは自分の意思・判断で行動しようとする態度です。

就活や転職においては、主体性のある人が好まれます。

主体性がある人は、仕事に対しても積極的で周囲を巻き込んで仕事ができるのです。

企業にとってプラスになる要素が多く、好印象を与える要素になります。

しかし、主体性は協調性がないととられることもあります。

自己PRをする場合には内容を考えるようにしましょう。

例文を参考にしながら、あなたのよさが伝わる自己PR文を作成してください。