明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

- 食品業界の特徴

- 食品業界の仕事内容

- 食品業界に向いている人

- 食品業界に興味のある人

- 食品業界の業界研究がしたい人

- 食品業界をより詳しく知りたい人

はじめに

就活を成功させるためには、まずは目指している業界についての理解を深めていく必要があります。

そこで今回は食品業界を目指している方向けに、食品業界の業界研究の方法や食品業界の概要を紹介します。

現状や課題、今後の動向はもちろん、各種の職種の仕事内容ややりがい、向いている人の特徴など、それぞれ詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

食品業界とは

まずは食品業界の平均年収と就職難易度を確認してみましょう。

まず年収を確認して目標としている年収を稼げるかどうか、そして就職難易度を理解して、どのくらい難しいか、自分は就職できるかどうかを判断してから就活を始めることが大切です。

・平均年収

・就職難易度

食品業界の平均年収

食品業界の平均年収は約564万円とされており、日本の平均年収である461万円を大きく上回っています。

業界全体の安定性や、食品の需要が常にあることと関係しています。

特に大手食品メーカーや総合商社の食品部門では比較的高い給与水準が見られることが多いです。

とはいえ、企業規模や職種によって年収にはある程度差があります。

全体的に年収が高めであることは間違いありませんが、自分が受ける企業の初任給は調べておきましょう。

食品業界の就職難易度

食品業界の就職難易度は決して低くありません。

食品は日常生活に密接に関わる製品であり、多くの学生にとって親しみやすく、志望者が多いからです。

特に、大手食品メーカーやブランド力のある企業は応募が殺到するため、倍率はかなり高くなることが多いです。

専門知識や高い品質管理意識が求められるため、企業ごとの適性検査や面接も厳しくなる傾向にあります。

SNSや知り合いの中には「食品業界なんて簡単だ」と言う人もいるかもしれませんが、気を抜かず、しっかりと対策をすることが内定の近道です。

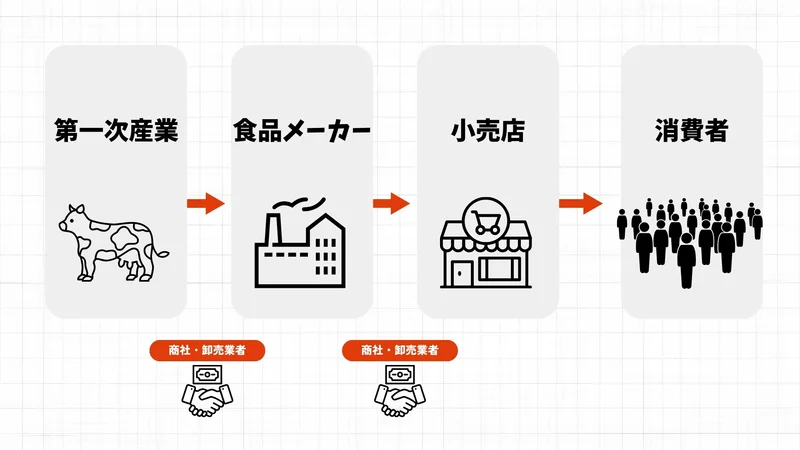

食品業界のビジネスモデル

続いて、食品業界のビジネスモデルについて紹介します。

大きく分けて、第一次産業、食品商社、食品メーカーの3種類があるため、どのようなビジネスモデルなのか、どのような役割を担っているのかについて紹介します。

概要だけでも良いので確認しておいて、自分がどのような企業で働きたいか、頭の片隅に置いておいてください。

・第一次産業

・食品商社

・食品メーカー

第一次産業

第一次産業は食品業界にとって欠かせない原材料を供給する重要な部門です。

農業や畜産業、漁業などがこれに含まれます。

野菜や穀物、肉類、魚介類などの食材を生産し、食品メーカーや商社に提供することが仕事です。

特に近年は環境問題や持続可能性が重視される中で、オーガニック農業や養殖技術の発展が求められています。

また、国内の農林水産業は高齢化や後継者不足が課題となっており、企業が生産者と連携しながら安定供給を図る動きも見られます。

食品商社

食品商社は第一次産業と食品メーカーの間に立ち、原材料の流通を担う役割を果たしています。

農家や漁業者から仕入れた食材をメーカーに供給するほか、海外からの輸入業務も行い、国内市場に安定的に供給することが仕事です。

大手商社は特にグローバルに展開しており、海外の生産者と直接交渉したり、新興国の市場を開拓したりする機会もあります。

また、商社は食品メーカーや小売企業に対して市場動向の分析やマーケティング支援を行うこともあり、食品業界の中でも特に幅広い業務を経験できる分野です。

海外事業や交渉力を活かしたい人にとっては有力なキャリアの選択肢となるでしょう。

- 三菱食品

- 国分グループ本社

- 日本アクセス

食品メーカー

食品メーカーは商社や第一次産業から仕入れた原材料をもとに食品を製造し、消費者へ届ける仕事です。

お菓子、飲料、冷凍食品、調味料など様々な分野があり、それぞれ独自の製造技術や商品開発力が求められます。

また、安全性の確保や品質管理は最も重要な仕事の1つです。

特に近年では健康志向や環境配慮を重視した商品が増えており、プラントベース食品や機能性食品の開発も進んでいることが特徴と言えます。

- 明治

- 味の素

- キッコーマン

食品業界の種類と特徴

続いて、食品業界の種類と特徴について紹介します。

食品業界といっても、各企業が強みを持つ分野はそれぞれ異なります。

飲料に強みを持つ食品メーカーや、調味料に強みを持つ食品メーカーなど、大きく5つに分類できるため、それぞれどのような企業があるのか、何をしているのかについて確認しておいてください。

・飲料メーカー

・調味料メーカー

・食肉加工メーカー

・製菓メーカー

・製パンメーカー

飲料に強みを持つ食品メーカー

飲料メーカーは清涼飲料水やアルコール類、乳飲料などの製造・販売を手掛ける企業です。

市場規模が非常に大きく、多くのメーカーがブランド力の強化や新商品の開発に注力しています。

特に日本では季節や流行に合わせた商品展開が頻繁に行われ、消費者のニーズを素早く捉えることが欠かせません。

また、飲料メーカーはマーケティング戦略が特に重要な業界でもあります。

テレビCMやSNSを活用したプロモーションが積極的に行われ、消費者の購買行動に影響を与えています。

さらに、環境問題への対応として、ペットボトルのリサイクルや紙パックの採用など、持続可能な取り組みも進んでいることが特徴と言えます。

- サントリーホールディングス:平均年収: 約1,221万円:平均勤続年数: 19.0年:平均年齢: 44.8歳

- アサヒグループホールディングス:平均年収: 約1,218万円:平均勤続年数: 1.0年(持株会社の従業員の大半が事業会社からの出向者で、入れ替わりが激しいため):平均年齢: 44.6歳

- コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス:平均年収: 約886万円:平均勤続年数: 15.4年:平均年齢: 43.9歳

調味料に強みを持つ食品メーカー

調味料メーカーは料理に欠かせない調味料を製造し、消費者に提供することが仕事です。

塩、砂糖、醤油、味噌、ソース、ドレッシングなど、様々な商品があり、日本の食文化に深く根ざした業界と言えます。

また、健康志向の高まりを受けて、減塩タイプや無添加タイプ、カロリーハーフタイプの調味料の開発も進んでいることも見逃せません。

調味料は食品の味を決める最も重要な要素の1つであり、企業ごとに独自の配合や製造技術が求められます。

また、海外市場への進出も活発で、日本独自の調味料を世界に広める動きが近年さらに進んでいます。

- 味の素:平均年収: 約1,072万円:平均勤続年数: 19.9年:平均年齢: 44.5歳

- ミツカングループ:平均年収: 約852万円:平均勤続年数: 17.1年:平均年齢: 42.2歳

- キッコーマン:平均年収: 約820万円:平均勤続年数: 14.1年:平均年齢: 43.6歳

食肉加工に強みを持つ食品メーカー

食肉加工メーカーは食肉の加工・流通を担い、消費者に安全で高品質な製品を提供する企業です。

生鮮肉の販売はもちろん、ハム、ソーセージ、ベーコン、レトルト食品を製造することも特徴です。

また、畜産農家や食品商社と密接に連携しながら、安定した原料供給を確保することも重要な仕事の1つと言えます。

食肉業界では品質管理や衛生管理が特に厳しく、HACCPの導入や厳格な検査体制が求められています。

また、近年ではヴィーガンの方向けの植物由来の代替肉市場が拡大しており、新たなビジネスチャンスが生まれているのも特徴の1つです。

- 日本ハム:平均年収: 約822万円:平均勤続年数: 18年:平均年齢: 41.4歳

- 伊藤ハム:平均年収: 約715万円:平均勤続年数: 17.6年:平均年齢: 42.1歳

- プリマハム:平均年収: 約786万円:平均勤続年数: 17.4年:平均年齢: 41.9歳

製菓に強みを持つ食品メーカー

製菓メーカーはチョコレート、クッキー、キャンディー、和菓子など、様々な種類のお菓子を製造する企業です。

有名ブランドを持つ企業も多く、消費者に親しまれる商品が多いため、就活生からの人気も特に高いと言えます。

また、バレンタインやハロウィンなど、イベント時期には特別な商品が展開され、市場が大きく動くのも特徴です。

製菓メーカーでは味や品質の追求だけでなく、見た目のデザインやパッケージにも工夫が欠かせません。

また、健康志向の高まりを受けて、低糖質・低脂質・高カカオ含有の商品開発も進んでいます。

消費者ニーズを的確に捉える力や、トレンドを意識した商品開発に関心を持つことが重要な業界です。

- 明治:平均年収: 約1,036万円:平均勤続年数: 20.9年:平均年齢: 45.7歳

- 江崎グリコ:平均年収: 約845万円:平均勤続年数: 13.5年:平均年齢: 43.9歳

- カルビー:平均年収: 約770万円:平均勤続年数: 14.4年:平均年齢: 40.5歳

製パンに強みを持つ食品メーカー

製パンメーカーは自社工場でパンを生産し、スーパーやコンビニ、ベーカリーに供給する企業です。

食パン、菓子パン、惣菜パンなど、様々な種類の商品があり、日本独自のふんわりとした食感のパンは特に高い人気を集めています。

また、冷凍パンや長期保存が可能な商品など、新しい技術の導入も進んでいます。

製パンメーカーでは原材料の小麦粉や酵母の品質管理が重要であり、気温や湿度による影響を考慮した製造工程の調整が必須です。

また、健康志向の高まりを受けて、全粒粉のパンやグルテンフリー製品の開発も進んでおり、今後さらに注目を集めると考えられます。

- 山崎製パン:平均年収: 約578万円:平均勤続年数: 15.3年:平均年齢: 39歳

- フジパングループ本社:平均年収: 約476万円:平均勤続年数: 約15年(推定):平均年齢: 30代後半(推定)

- 敷島製パン:平均年収: 約500万円(推定):平均勤続年数: 17年:平均年齢: 30代後半(推定)

食品業界の企業売上ランキング

では食品業界の売上ランキングのトップ5についても確認してみましょう。

どのような企業があるのか、どのような取り組みをしているのかについて理解すれば、企業研究もより深まりますし、よりスムーズに就活が進むことでしょう。

- 味の素株式会社:売上高:約1兆円以上(2024年度):調味料や冷凍食品、栄養補助食品など、幅広い製品を手がけるグローバル企業です。MSG(グルタミン酸ナトリウム)で有名な企業です。

- キッコーマン株式会社:売上高:約5000億円以上(2024年度):醤油の大手メーカーで、世界中で販売される日本の調味料を多く生産しています。醤油だけでなく、調味料や飲料の分野にも展開しています。

- 明治ホールディングス株式会社:売上高:約1兆円以上(2024年度):乳製品や菓子、栄養補助食品などを展開している企業です。特に「明治ミルクチョコレート」などが広く知られ、製薬部門も持っています。

- 日清食品ホールディングス株式会社:売上高:約7000億円以上(2024年度):インスタントラーメンで世界的に有名な企業です。特に「カップヌードル」などの即席麺でグローバルなシェアを持っています。

- サントリーホールディングス株式会社:売上高:約3兆円以上(2024年度):飲料業界の大手企業で、アルコール飲料(ビールやウイスキー)やソフトドリンクを幅広く提供います。食品業界にも関連のある製品を多く展開しています。

食品業界の現状・課題

食品業界の現状や課題についても理解を深めておきましょう。

以下の3つの項目を理解しておけば、自分が今後働くことになる食品業界にはどのような課題があるのか、それを解決するためにはどうすればよいのかが分かります。

業界の現状を理解しておくと、面接などで不意に話題を振られた際もスムーズに回答できるため、心に余裕を持って本番に臨めるようになるでしょう。

・原材料価格の高騰

・環境問題への対応

・健康志向食品のニーズの高まり

原材料価格の高騰

どの業界にも共通することですが、特に現在、価格の高騰の影響を大きく受けているのは食品業界です。

小麦粉、乳製品、食肉などの主要な原材料は国際的な食料供給の変動や異常気象の影響を受けやすく、価格が不安定だからです。

小麦や大豆などは輸入に依存しているため、為替相場の変動や国際的な物流の混乱もコスト上昇の要因となります。

最近ではキャベツやお米の高さに驚いた人も多いでしょう。

このような状況の中で、食品メーカーは価格転嫁を進めながらも、消費者の購買意欲を維持するための工夫が求められます。

商品のサイズを調整したり、代替原料を活用したりなどの対策が進められているのです。

環境問題への対応

食品業界では近年注目されている持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められています。

食品ロス削減やプラスチック削減などは業界全体の重要な課題の1つです。

賞味期限の延長や規格外品の有効活用などが進められていますが、企業ごとの取り組みには差があり、より具体的な対策が求められています。

また、包装資源の削減やリサイクルの推進も重要なテーマです。

ペットボトルやプラスチック容器の代わりに紙製容器を導入する企業も増えており、環境負担を減らす取り組みが進んでいます。

こうした課題は消費者の意識にも影響を与えるため、食品メーカーのブランドイメージや販売戦略にも直結しています。

健康志向食品のニーズの高まり

近年は健康を意識した商品の需要が高まっています。

糖質オフや高タンパク食品、機能性表示食品など、消費者の健康志向に対応した商品開発が進められています。

特に、高齢化が進む日本では栄養バランスを考慮した食品や健康効果の高い食品への関心が高まっているのがトレンドです。

食品メーカーはこの市場の変化に対応するため、研究開発を強化しています。

食物繊維を多く含むパンや、植物由来の代替肉を使用した商品、大豆でできたパスタなども多く、こうした商品は最近ではコンビニにも並ぶほど注目されています。

食品業界の今後の動向

続いて、食品業界の今後の動向について紹介します。

以下の3つのトピックは食品業界のどの企業に就職する場合でも押さえておきたい要素です。

自分がもし就職した場合、以下のような動向を考えながら働く必要があるでしょう。

・高付加価値商品のニーズの高まり

・海外展開の強化

・DXの活用

高付加価値商品のニーズの高まり

高付加価値商品の需要が増えています。

特に、低糖質・高タンパク食品、オーガニック食品、プラントベース食品などが注目され、各企業はこれらの分野で商品開発に特に力を入れています。

個人の健康状態に合わせたパーソナライズ商品の市場も拡大しており、AIやデータ分析を活用した商品開発が進められています。

また、プレミアム感を打ち出した商品や、地域の特産品を活かした食品も人気が高まっているのもトレンドの1つです。

こうした動きに対応するため、企業は原材料の選定や製造工程の見直しを進め、より付加価値の高い商品を提供し、マーケティング部門と協力して積極的にアピールすることが求められています。

海外展開の強化

日本国内の食品市場は成熟し、高齢化の影響もあり、需要の伸びが鈍化しています。

そこで、食品メーカー各社は海外市場への進出を加速させていることが多いです。

アジア市場では日本食への関心が特に高く、和食や健康食品の需要も拡大しつつあるため、多くの企業が現地生産や販売網の構築を進めています。

また、新興国では食生活の変化に伴い、日本の食品技術や品質管理の高さが評価されており、インスタント食品や冷凍食品の輸出も増えています。

さらに、ハラール認証を取得した商品や、現地の食文化に合わせた商品開発も重要な戦略の1つです。

食品業界を目指す方は企業の海外展開の方向性や、グローバル市場における日本食品の立ち位置についても調べておくと良いでしょう。

DXの活用

食品業界でもAIやIoTなどの技術を活用したDXの推進が進んでいます。

生産現場ではセンサーを活用した品質管理や、自動化による効率向上が進められ、労働力不足の課題を解決する手段の1つとして期待されています。

また、サプライチェーン全体のデータを分析することで、需要予測の精度を高める取り組みが行われているのも特徴の1つです。

さらに、ECサイトやサブスクリプションモデルを活用した販売戦略も重要になっています。

従来の店舗販売に加え、オンラインでの直販を強化することで、消費者と直接つながるビジネスモデルへの転換が進んでいるのです。

就活の際は企業ごとのDX戦略を理解することが重要になると考えられています。

食品業界の職種・仕事内容

続いて、食品業界の職種と仕事内容について紹介します。

どのような職種があるのか、そしてそれぞれどのような業務を行っているのかを理解しておけば、自分がどの職種を目指すのかが明確になり、エントリーシートや面接の受け答えの練習もしやすくなります。

ぜひ、それぞれ確認して、自分がどんな仕事をしたいか考えてみてください。

・営業・販売促進

・商品開発(マーケティング)

・生産・品質管理

・研究開発・生産技術

・コーポレート職

営業・販売促進

食品業界の営業職は自社で製造した食品を小売店・飲食店・商社などに提案し、販売を促進することが仕事です。

企業ごとに営業スタイルは異なりますが、ルート営業では既存の取引先との関係を深め、新商品の導入や販売促進の提案を行います。

一方、新規開拓営業では新たな販売先を開拓し、市場シェアの拡大を目指します。

また、広告やキャンペーンの企画・運営も仕事の1つです。

テレビCMやSNSを活用したプロモーション、試食販売の実施など、消費者の購買意欲を高める戦略が求められます。

特に、最近ではSNSを活用したプロモーションを行う企業が増えています。

商品開発(マーケティング)

商品開発は市場分析やマーケティングの手法を活用しながら、新しい商品を企画・開発する職種です。

消費者のニーズを把握し、トレンドを見極めながら、売れる商品を生み出すことが仕事と言えます。

健康志向の高まりを受けて低糖質商品を開発したり、海外市場向けに現地の嗜好に合わせた商品を展開したりすることもあります。

また、既存商品の改良も重要な業務の1つです。

味や食感、パッケージデザイン、保存性の向上など、商品の価値を高める工夫が求められます。

生産・品質管理

生産管理は食品の製造工程を効率的に進めるための計画を立案・実行する仕事です。

原材料の調達、生産スケジュールの調整、設備の管理などを行い、安定した供給を確保することが求められます。

特に、大量生産を行う食品メーカーでは生産ラインの最適化やコスト削減が重要な課題となります。

一方、品質管理は製造された食品の安全性を確保する仕事です。

消費者の口に入るものを取り扱うため、衛生管理や製品の検査を通じて不良品の発生を防ぐことが求められます。

国際基準に準拠した品質管理が必要とされるため、高い専門性が求められる職種です。

研究開発・生産技術

研究開発は新しい食品の開発や既存商品の改良を行う職種です。

原材料や添加物の選定、栄養価の向上、保存技術の研究など、食品の価値を高めるための研究はもちろん、コスト削減のための研究も行います。

また、最近ではプラントベース食品や機能性表示食品の開発も進んでおり、科学的な知識が求められる分野です。

一方、生産技術は食品の製造に関わる機械や工程の開発・改善を担当する職種です。

より効率的な生産方法を確立し、コスト削減や品質向上を実現するために、製造プロセスの最適化を行うことが主な仕事と言えます。

コーポレート職

コーポレート職は企業全体の運営を支える管理部門の職種です。

食品業界だけでなく、ほとんどの業界に存在する仕事であり、経理・人事・総務・法務などが挙げられます。

簡単にそれぞれ紹介すると、経理は企業の財務管理や予算策定、決算業務などを行い、人事は採用活動や社員の教育、福利厚生の管理を担当します。

総務は社内の設備管理や社内イベントの運営など、企業全体の業務を円滑に進めることが仕事です。

いずれも食品業界以外にも働き口がある職種であるため、コーポレート職に魅力を感じる方は、幅広い業界の中から自分に合う企業を探すと良いでしょう。

食品業界で働く魅力・やりがい

食品業界で働く魅力ややりがいについて理解しておけば、就活のモチベーションが高まるのはもちろん、志望動機に書ける内容が見つかるかもしれません。

また、就活の軸がまだ明確になっていない人は就活の軸を定められる可能性もあります。

ぜひ、食品業界で働く魅力ややりがいを確認してみてください。

・業界自体が安定している

・人々の豊かな生活に貢献できる

・日常で自社の製品を見ることができる

業界自体が安定している

食品業界は人々の生活に欠かせない食品を扱うため、不況の影響を受けにくく、安定した業界です。

経済状況が悪化しても、食品の需要が大きく落ち込むことはないため、他の業界に比べて安定した成長が見込めます。

また、健康志向の高まりや食品の多様化による新たな市場が広がっていることも特徴です。

そして、食品業界には多くの職種が関わっており、幅広いキャリアパスが用意されており、研究開発や生産管理、営業、マーケティングなど、それぞれの分野で専門性を高めながら長く働けるのも魅力の1つです。

人々の豊かな生活に貢献できる

食品は生活必需品であると同時に、健康や幸福にも大きく関わる重要な要素です。

新しい食品の開発や品質向上に携わることで、消費者の食生活、ひいては人生をより豊かにできるというやりがいがあります。

健康を意識した低糖質食品やアレルギー対応食品の開発は多くの人の生活の質を向上させることにつながるものです。

また、食品業界では食文化を発展させる取り組みも活発に行われています。

伝統的な食材を活かした商品や、海外市場に向けた和食の普及など、食を通じて社会に貢献できる点は、他の業界に無い、大きな魅力と言えるでしょう。

日常で自社の製品を見ることができる

業界によっては、自分が担当した製品を会社以外で目にする機会が少ない場合もありますが、食品業界は日常的に自分が関わった製品を目にできます。

スーパーやコンビニなどで自分が製造した商品が販売されているのを見かければ、自分の仕事が社会に貢献していることを実感できるでしょう。

また、最近ではSNSや口コミを通じて消費者の意見を直接確認できるようになり、やりがいを感じられる場面もさらに増えています。

食品業界のメリット

続いて、食品業界のメリットについても紹介します。

食品業界で働くことにはどのようなメリットが存在し、就職した後にやりがいなどを感じられるのかについて、より詳しく紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

- ビジネスチャンスとメリット

- 地域経済や雇用への貢献

ビジネスチャンスとイノベーション

食品業界は人々の生活に密接に関わる産業であることから、常に高いニーズと多様なニーズが存在し、それに応える形で幅広いビジネスチャンスが広がっています。

原材料の調達から製造、加工、物流、販売に至るまでのサプライチェーンが形成されており、その各段階において技術革新や新しい取り組みを行う余地が豊富に存在します。

また、製造現場の自動化やAIによる需要予測、DXによる流通改革など、ITとの融合によるイノベーションも注目されていることも見逃せません。

消費者のライフスタイルが変化する中で、食品業界はその変化に柔軟に対応し、新しい商品を生み出す力が問われます。

その分、アイデアや工夫が成果につながりやすく、挑戦しやすいフィールドと言えます。

地域経済や雇用への貢献

食品業界は地域に密着した活動を通して、地域経済の活性化や雇用創出に大きく貢献している産業です。

特に原材料の調達においては地元の農業や漁業との連携が不可欠であり、地産地消の推進や地域ブランドの確立など、地域の資源を生かした取り組みが進められています。

また、多くの食品メーカーは地方に工場や物流拠点を構えており、それに伴って地域住民の雇用の受け皿となっています。

製造ラインの整備作業員や配送ドライバー、品質管理担当職など、多様な職種で人材を必要としており、幅広い層の人々に働く機会を提供しているのです。

食品業界のデメリット

続いて、食品業界のデメリットについても紹介します。

メリットだけでなく、デメリットも総合的に踏まえた上で、自分が本当に食品業界を目指すのか、それとも別の業界を目指すのかの検討材料にしてください。

- 原材料価格の変動と自然災害のリスク

- 厳しい競争と価格競争の激化

- 食品安全・衛生管理の徹底と規則の厳しさ

原材料価格の変動と自然災害のリスク

食品業界では原材料の多くが自然に依存しているため、天候や気候変動、世界的な需要バランスの影響を受けやすいというデメリットがあります。

穀物の不作や漁獲量の減少が起きれば、原材料価格が高騰し、調達コストが急激に上昇する可能性がつきものです。

また、輸入に頼る原材料も多く、為替変動や国際的な物流の混乱などにより、安定的な供給が難しくなることもあります。

さらに、自然災害が発生した際には農業や水産業の直接的な被害だけでなく、自社工場や物流拠点が機能しなくなるなど、サプライチェーン全体に深刻な影響を及ぼすこともあります。

こうしたリスクは企業の収益性や経営の安定性を左右する要因となり、特に中小企業では経営基盤自体を脅かすことも少なくありません。

厳しい競争と価格競争の激化

食品業界は非常に競争が激しい業界であり、新規参入が比較的しやすいことや、消費者ニーズの多様化、トレンドの移り変わりの速さなどがその背景にあります。

スーパーやコンビニに並ぶ商品は常に新しいものが登場しては淘汰され、企業には差別化された商品やサービスが求められます。

消費者は価格に敏感であるため価格競争が激化しやすく、量販店やプライベートブランドとの競争ではコストを抑える努力が不可欠で、利益率の確保が難しいケースも多いです。

こうした状況の中では開発スピードやマーケティング戦略が成功の鍵を握りますが、一方で短期間で成果を出すことを求められるプレッシャーも存在します。

食品安全・衛生管理の徹底と規制の厳しさ

食品業界は人々の健康に直結する製品を扱うことから、他業界と比べても非常に厳しい安全基準や衛生管理が求められる分野です。

万が一、製品に異物混入や表示ミス、衛生不備などの事故があれば、1件の事故でも企業の信頼を大きく損ねてしまいます。

特に食中毒などの健康被害が発生した場合には謝罪対応や回収コストだけでなく、風評被害や売上の長期的な低下にもつながる可能性があります。

また、法令や規制は年々厳しくなっており、商品表示、アレルギー対応、産地の明記、環境配慮といった項目についても、細やかな対応が必須です。

食品業界に向いている人の特徴

いくら食品業界に対して強いモチベーションを持っていたとしても、向いている人の特徴に全く当てはまらない場合、就活が難しくなるかもしれません。

自己分析を行いながら、以下の3つの特徴を確認してみてください。

当てはまらない項目がある場合は、就活本番までに改善できるよう努め、少しでも食品業界に適した人材に近づけるようにしましょう。

・食への関心が強い人

・柔軟性がある人

・チームワークを大切にする人

食への関心が強い人

これは当然と言えるかもしれませんが、食への関心が強いことは食品業界で働く上での必須条件です。

商品の味や品質、健康への影響などに興味を持っている人は消費者目線で物事を考えられ、新しい商品開発やマーケティングの分野で活躍しやすいです。

普段から食のトレンドを意識し、話題の商品を試してみる習慣がある人は消費者ニーズを敏感に捉えられるため、企画や営業の仕事にも向いているでしょう。

また、食品業界では美味しさだけでなく、安全性や持続可能性も追求されています。

環境問題、食品ロス削減、栄養バランスなど、食品に関する幅広い知識を深める意欲がある人は、より向いている可能性が高いです。

柔軟性がある人

食品業界は消費者の嗜好やライフスタイルの変化に対応する必要があるため、驚くほどトレンドの変化が激しい業界です。

健康志向の高まりや環境に配慮した商品の需要増加など、数年ごとに新たなトレンドが生まれています。

定番商品のリニューアルや新しい販売戦略の導入など、常に変化が求められる業界であり、固定観念にとらわれず柔軟に考えられる人が適しています。

また、食品業界では原材料の価格変動や、天候の影響を受けることも多く、突発的な課題に対応することも少なくありません。

状況に応じて適切な判断を下し、素早く行動できる人は高く評価されるでしょう。

チームワークを大切にする人

食品業界では研究開発・製造・営業・マーケティングなど、多くの部署が連携しながら仕事を進めます。

1つの商品が市場に出るまでに多くの人の協力が必要となるため、チームワークを大切にできる人が向いている業界です。

新商品の開発では研究者だけでなく、デザイナーや営業担当者など、様々な役割の人々と協力しながら商品のコンセプトを決定していきます。

また、工場や物流部門で働くにあたっても、円滑なオペレーションを維持するために、チームワークは不可欠です。

どのような場面でも協力して仕事を進める力が求められるため、これまでの学生生活でチームワークを大切にしてきた人は、自信を持ってアピールしてください。

食品業界に行くためにすべきこと

食品業界への就職を叶えるためにはどのような対策が必要なのかについて紹介します。

以下の3つの対策は食品業界に限らず、どの業界を目指す場合にも重要なものです。

したがって、他の業界を併願する方も、以下の3つの対策をしっかり行うことをおすすめします。

・業界・企業研究をする

・インターンシップに参加する

・OB/OG訪問をする

業界・企業研究をする

まずは業界研究と企業研究を徹底的に行うことが大切です。

この記事である程度、食品業界について理解を深められたと思いますが、不明点があれば1つずつ調べて、明確にしておいてください。

また、どの企業を目指すかが明確になったら、その企業が求める人物像や近年の取り組み、どのような事業に力を入れているかなどを理解した上で、応募書類を作成することが欠かせません。

以下の2つの記事では業界研究と企業研究の方法について詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

インターンシップに参加する

インターンシップに参加すれば、その企業の社員や働き方、業務内容などを肌で感じることができるため、ぜひとも参加したいところです。

実際に働いてみると、想像以上にやりがいを感じることもあれば、違和感を覚えて「別の企業を受けた方が良いかもしれない」と早めに気付けるかもしれません。

また、インターンシップで良い印象を与えれば、早期選考に案内してもらえることもありますし、インターン先の企業ではなく他の企業を受けることになった場合でも、実地経験があることをアピールできるため、参加する価値は大きいです。

以下の記事ではインターンシップ全般に関する詳しい情報を紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

OB/OG訪問をする

OB/OG訪問をすることで、実際にその企業で働いている人から詳しく話を聞くことができます。

口コミサイトや公式サイトを見ることも重要ですが、実際に働いている人と会って話すことで、不明点が明確になります。

「どのような仕事にやりがいを感じるのか」「どのような能力が求められるのか」について直接聞くことができますし、選考ではどのような質問をされたのかを確認しておけば、事前に対策を立てることも可能です。

以下の記事ではOB/OG訪問について詳しく紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

適職診断ツールを用いよう

今回は食品業界について様々な側面から紹介しましたが、「自分が食品業界に向いているのか」「長く働き続けられるのか」に自信がない方もいるでしょう。

そこで、おすすめなのが、適職診断ツールの活用です。

自己分析や他己分析は就活において重要ですが、あくまで分析しているのは人間であるため、どうしても主観的になってしまうことがあります。

弊社が提供しているツールでは、LINEで52個の質問に答えるだけで簡単に適職やあなたの強みが明確になるため、ぜひ利用してみてください。

もちろん、完全無料で利用できます。

就活エージェントに相談しよう

「食品業界が自分に合っているのか不安」、「食品業界に行くには何をすべきなのかわからない」という悩みは多くの就活生が抱えます。

そんなときは、就活のプロに相談してみてはいかがですか?

どのような準備をすれば良いかの的確なアドバイスや、書類・一次選考免除の特別選考ルートへの案内も可能です。

気になった方は、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください!

おわり

今回は食品業界の概要を紹介しながら、食品業界に向いている人の特徴や、食品業界のやりがいについて説明しました。

食品業界は安定している業界であり、人々の豊かな生活に貢献できる魅力的な業界ですが、人気も高いため、しっかりと対策をして、他の就活生に差をつける必要があります。

ぜひ、本記事で紹介した内容を踏まえた上で入念な対応を行い、第一志望の内定を掴み取ってください。