明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

- 新卒の年収が高い企業の共通点

- 高収入が見込める業界・企業

- 新卒の年収をもとに企業選びをする際の注意点

- 年収の良い企業知りたい人

- 新卒で年収の良い企業に入りたい人

はじめに

新卒で社会人になるにあたり、年収に関する知識は欠かせません。

「年収」と聞くと一見高く感じられるかもしれませんが、実際に手元に残るお金は異なります。

この記事では、年収の基本的な仕組みや、初任給との関係を詳しく解説します。

概要

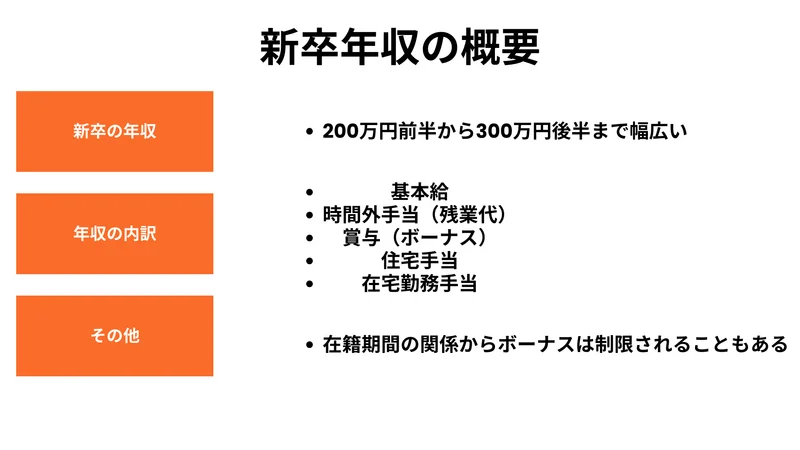

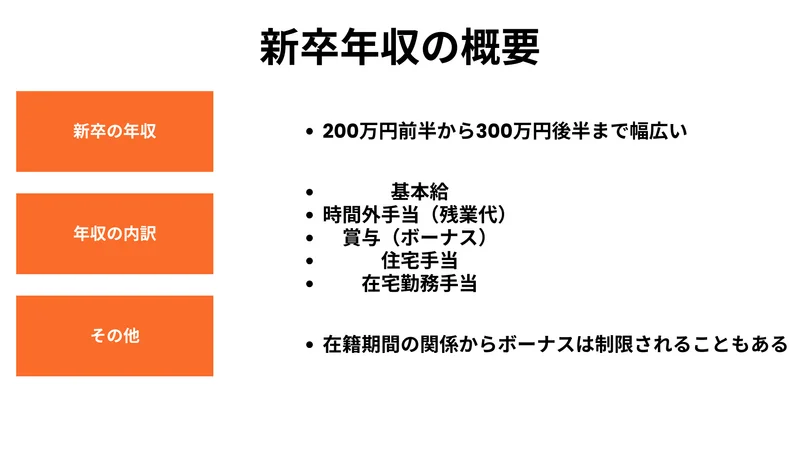

新卒の年収は業種や企業規模によって差がありますが、厚生労働省のデータでは概ね240万〜300万円前後が平均とされています。

ただしこれはあくまで統計上の数字であり、実際には200万円台前半から300万円台後半まで幅広い範囲に分布しています。

たとえば、地方の中小企業では240万円前後になることもありますが、大手企業や外資系では初年度でも350万円を超えることがあります。

年収は企業選びの大きな判断材料になりますが、仕事内容や働く環境、福利厚生と合わせて総合的に判断することが大切です。

また、同じ業界でも職種が異なれば給与の水準が大きく変わるため、職種ごとの傾向にも目を向けておくことが重要です。

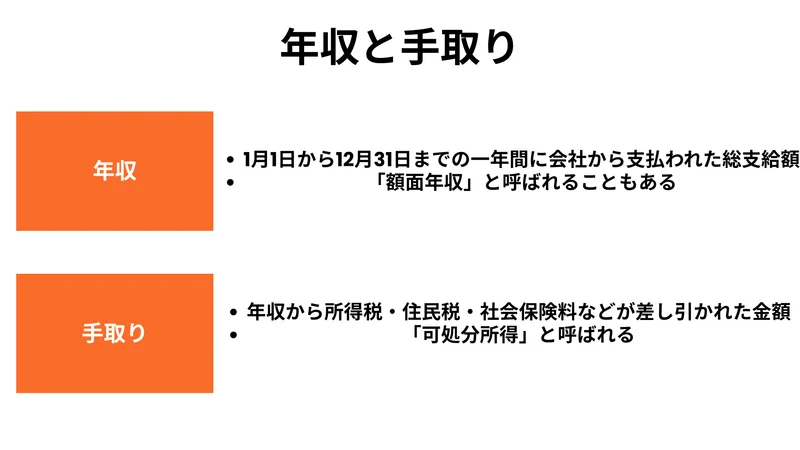

年収と手取り

就職活動では「年収」の数字が注目されがちですが、実際に生活費や貯金に影響するのは「手取り」です。

年収とは、企業から支給される給与の総額であり、基本給や各種手当、賞与などを合算した額面のことを指します。

一方で手取りは、この年収から所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料などの控除を差し引いた後の金額です。

つまり、実際に銀行口座に振り込まれる金額が手取りであり、年収の約75〜80%程度になることが一般的です。

手取りを正しく把握しておくことで、毎月の生活費や貯金計画を現実的に立てやすくなります。

家計管理や一人暮らしの準備をする上でも非常に重要な視点です。

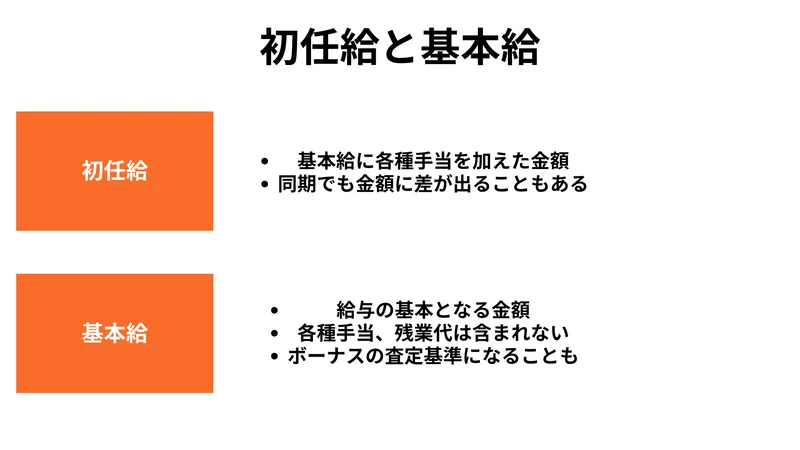

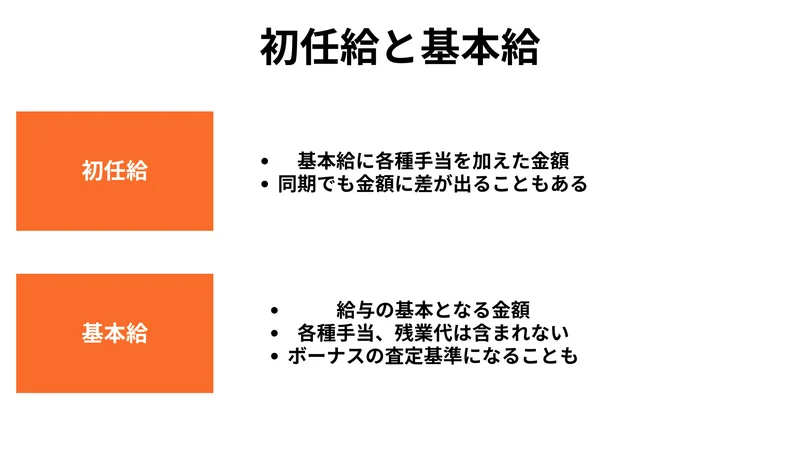

初任給と基本給

初任給は、新卒として就職後に最初に受け取る給与のことで、企業の採用情報にも明記されていることが多いです。

この金額には基本給のほか、通勤手当や住宅手当、残業手当などが含まれることがあります。

そのため、同じ企業の同期でも、居住地や勤務時間によって実際の支給額には差が出ることがあります。

一方、基本給とは各種手当や残業代を除いた、給与のベースとなる金額です。

この基本給が昇給や賞与の計算基準になるため、給与体系を理解する上で非常に重要な指標となります。

初任給に惑わされず、基本給や手当の内訳にも目を向けることが、将来の年収設計にもつながります。

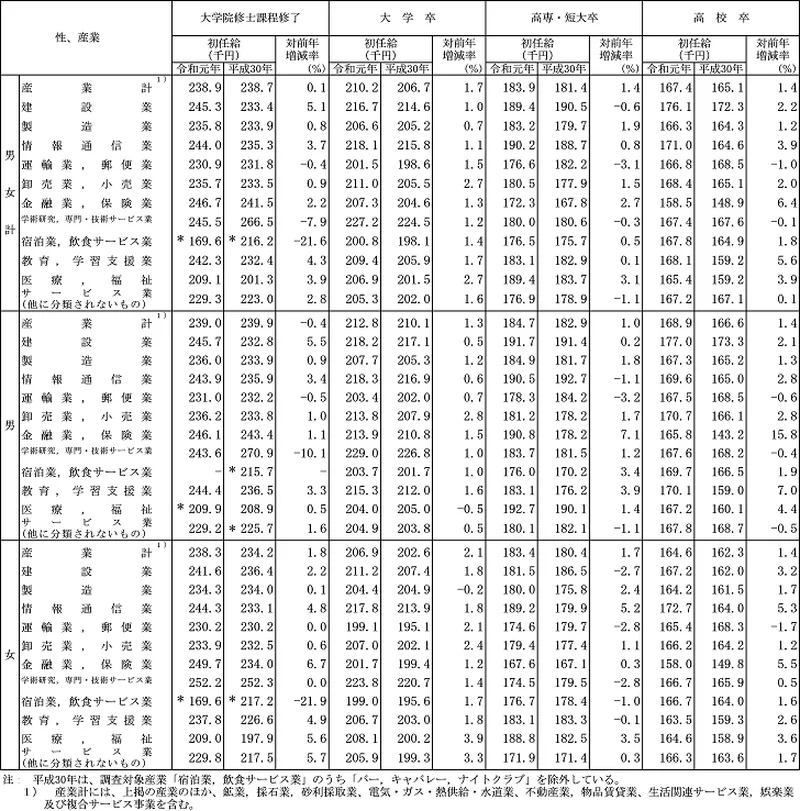

産業別の初任給と新卒の年収

新卒の年収は業界によって大きく異なります。

たとえば金融や情報通信業は比較的高水準ですが、医療・福祉やサービス業はやや低めになる傾向があります。

厚生労働省の調査データをもとに、主要産業別の初任給と年収の違いを見ていくことで、自分に合った業界選びの参考になります。

業界研究の一環として、年収の観点からの比較も有効です。

出典:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

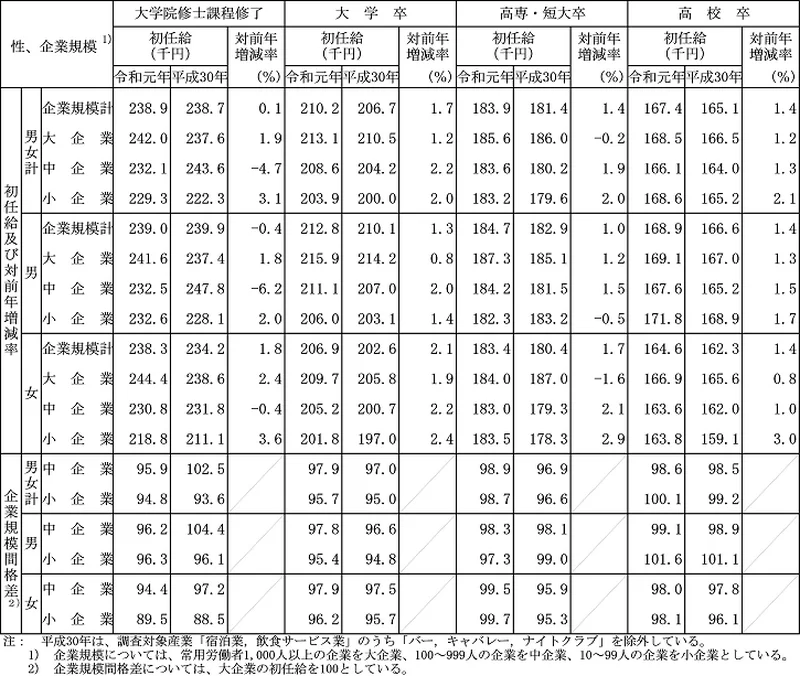

大企業・中小企業の初任給と新卒の年収

企業規模によっても、新卒の初任給や年収には大きな差が出ます。

一般的に大企業は初任給が高く、ボーナスや福利厚生も充実しているため、年収全体も高くなりがちです。

一方で中小企業は年収水準が抑えられているものの、裁量の大きさや成長機会といった別の魅力もあります。

ここでは、企業規模ごとの年収の違いと、それぞれの特徴を紹介します。

出典:令和元年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

新卒の年収が高い業界の共通点

新卒の年収は業界や企業によって大きく異なります。

中でも年収が高い業界には共通するいくつかの特徴があります。

ここでは、就活生が企業選びの参考にできるよう、年収が高くなる業界の4つの共通点について解説します。

専門性の高さと希少性

新卒年収が高い業界では、専門性の高いスキルや知識が求められる傾向があります。

たとえば、プログラミング、AI開発、金融工学などは学んだ人が限られており、その人材の希少性が給与に反映されやすくなっています。

特にITやコンサルティング業界は、新しい知識や技術を常に学び続けられる人材が重宝され、市場価値の高さから初任給が高水準になることが多いです。

また、こうした分野は未経験者の採用が難しいため、新卒でも一定のスキルを持つ人材には高い報酬を提示する傾向があります。

専門性を高めることは、自身のキャリアを安定させるだけでなく、待遇面でも有利になる重要な要素です。

企業の収益性と成長性

高収益を上げている企業は、人材への投資も積極的です。

特に投資銀行、外資系コンサルティングファーム、大手IT企業などは、業績が安定しており、報酬も業界水準より高めに設定されています。

これらの企業では、成果を出すことで利益が増加しやすく、その分を社員に還元する文化が根づいているため、新卒であっても高水準の初任給が用意されています。

また、成長中のベンチャー企業でも、将来性や資金力があれば高い給与が提示されるケースもあります。

収益性と成長性を見極めるには、企業のIR情報やニュース、決算資料などをチェックすることが効果的です。

グローバルな企業

海外展開している企業では、語学力や異文化理解といった追加スキルが求められます。

たとえば、海外支社勤務や多国籍の取引先との調整など、業務内容が複雑化しやすく、それに対応できる人材には高い評価が与えられます。

こうした企業では、グローバルに活躍できる能力を持つ新卒に対して、国内企業よりも高めの初任給を提示する傾向があります。

また、報酬体系も国際基準に近づくため、ボーナスや手当の水準が高くなる場合もあります。

国際的なキャリアを志す場合は、語学力や異文化対応力を早期から意識しておくとよいでしょう。

成果主義と明確な評価制度

成果主義を導入している企業では、個人の実績が評価に直結します。

そのため、早期から成果を出せる新卒は、高い年収を得ることも可能です。

特に営業職やコンサル業界、外資系企業などはこの傾向が顕著で、明確な評価制度に基づいて年収が決まる仕組みが整っています。

昇給・昇進のスピードが速い企業では、自ら目標を立てて行動できる人が評価されやすく、入社後すぐに高年収に到達する例も珍しくありません。

企業選びの際には、評価制度や昇進モデルを確認し、自分の性格や働き方に合っているかを見極めることが重要です。

新卒の年収が高い企業の共通点

就職活動を進める中で「年収が高い企業」に関心を持つ学生は多いと思います。

高年収を実現している企業には、いくつかの共通した特徴があります。

ここでは特に新卒の段階から年収が高くなりやすい3つの業界について、就活生向けにわかりやすく解説していきます。

IT業界

新卒の年収が高い業界の一つにIT業界があります。

特にエンジニアやデータサイエンティストといった職種は、近年ますます需要が高まっており、高収入を得られる可能性が高いとされています。

その背景には、高度なプログラミングスキルやシステム設計能力といった専門性が必要な点があります。

また、AIやクラウドなどの先端技術に対応できる人材は市場での希少価値が高く、企業も高報酬で採用しようとする傾向があります。

加えて、スタートアップ企業を含む成長企業では、成果主義を導入しているケースが多く、実力次第で年収が上がりやすい環境が整っています。

こうした理由から、IT業界は若いうちから実力を試したいという人におすすめです。

以下の記事からIT業界のことを紹介しています。

参考にしてみてください。

金融業界

金融業界、特に投資銀行や証券会社といった分野では、新卒でも比較的高い年収が設定されていることが特徴です。

その理由としては、金融商品の知識や数値分析能力、リスクマネジメントなど、高度な専門スキルが求められる点が挙げられます。

また、市場の動向を正確に読み解きながら迅速な判断を下す必要があるため、プレッシャーの高い業務環境での対応力も重要とされます。

さらに、成果が数字で明確に表れる職種が多いため、実績に応じて報酬が増える成果主義が根づいているのも高年収の要因です。

その分、業務のハードさや求められる責任は大きくなりますが、金融業界は自己成長やキャリア形成を重視する人に向いているといえるでしょう。

以下の記事は金融業界について紹介しています。

詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

コンサルティング業界

コンサルティング業界は、企業の課題を見つけ出し、その解決策を提案・実行支援するプロフェッショナルな業界です。

そのため、新卒でも論理的思考力や分析力、プレゼンテーション能力など、さまざまな能力が求められます。

クライアントは大企業が多く、その期待に応えるためには、短期間で成果を出す実力と集中力が不可欠です。

また、グローバル案件を扱うことも多く、語学力や異文化理解力が必要になるケースもあります。

こうした高いハードルを乗り越えて活躍できる人材には、報酬も比例して高くなる傾向があります。

実力がそのまま年収に反映されやすく、若いうちから大きな成長機会が得られるため、向上心がある人には最適な環境です。

コンサル業界に興味のある人は以下の記事で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。

総合商社

総合商社は、鉄鋼から食料、エネルギーまで、多岐にわたる分野でグローバルに事業を展開するプロフェッショナル集団です。

新卒には、多様な産業への興味、異文化理解力、そして複雑な課題を整理し解決する力が求められます。

世界を舞台に、新規事業の開拓や資源開発、貿易実務などを担い、ダイナミックなビジネスを経験できます。

語学力はもちろん、タフな交渉力や異文化適応能力も不可欠です。

若いうちから大きな裁量を与えられ、グローバルリーダーを目指せる環境は、挑戦意欲の高い人材にとって魅力的な業界であると思います。

総合商社について書いている記事は以下にあるので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

広告代理店

広告代理店は、企業のマーケティング課題に対し、クリエイティブな発想と戦略的な視点で解決策を提供してくれます。

新卒には、トレンドへの高い感度、多様な関係者とのコミュニケーション能力、そして斬新なアイデアを生み出す力が求められます。

クライアントのブランド価値向上や販売促進のため、メディアプランニング、広告制作、イベント企画などを総合的にプロデュースします。

変化の速い業界で常に新しい知識を吸収し、プレッシャーの中で成果を出す集中力が不可欠です。

若手から最前線で活躍するチャンスがあり、自身のアイデアで社会を動かす醍醐味があります。

広告代理店を気になる方は以下の記事で詳しく紹介していますので参考にしてみてください。

高収入が見込める業界・企業選

これまで新卒の年収が高い業界や企業に共通する特徴について紹介してきました。

ここではさらに一歩踏み込んで、実際に年収が高いとされる具体的な業界と企業を5つ取り上げ、それぞれの特徴を客観的にまとめていきます。

年収の面からキャリアを考えたい方は、ぜひ参考にしてください。

金融業界

- モルガン・スタンレーMUFG証券:約2,735万円

- ゴールドマン・サックス証券:約1,475万円

- 大和証券:約1,300万円

- 野村證券:約1,077万円

- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券:約1,071万円

金融業界は、専門的な知識と高度なリスク管理能力が求められるため、平均的に年収水準が高い傾向にあります。

特に投資銀行や証券会社では、扱う金額や責任の重さに応じて、新卒でも高い報酬が提示されることが珍しくありません。

代表的な企業には、野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、大和証券などが挙げられます。

これらの企業では、成果主義が強く、若手でも実績に応じて年収が大きく伸びる環境があります。

ただし、長時間労働や高いプレッシャーが伴うことも多いため、やりがいと負荷のバランスをよく見極めることが重要です。

IT業界

- グーグル:約1,500万円

- 日本マイクロソフト:約1,300万円

- アマゾン:約1,150万円

- セールスフォース・ジャパン:約1,150万円

- 楽天:約795万円

IT業界は、技術革新のスピードが速く、高い技術力や論理的思考力が求められる分野です。

特にエンジニアやデータサイエンティストなどの職種は、需要が非常に高く、新卒でも高い年収を得られるケースが増えています。

代表的な企業には、グーグル、アマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン、日本マイクロソフト、セールスフォース・ジャパン、楽天グループ株式会社などがあり、グローバルに活躍する機会も多くあります。

こうした企業では、インセンティブやストックオプションが支給されることもあり、実力と努力次第で年収に大きな差が出るのが特徴です。

自己研鑽を怠らずに最新技術を学び続ける姿勢が求められる業界でもあります。

コンサルティング業界

- ベイン・アンド・カンパニー:約1,940万円

- マッキンゼー・アンド・カンパニー:約1,500万円

- ボストン・コンサルティング・グループ:約1,500万円

- デロイト トーマツ コンサルティング:約1,000万円

- アクセンチュア:約950万円

コンサルティング業界は、企業や行政の課題を分析し、改善策を提案する専門職です。

ロジカルな思考力、プレゼン能力、コミュニケーション力などが必要とされ、高度なスキルに見合った高年収が提示される傾向にあります。

マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン・コンサルティング・グループ、ベイン・アンド・カンパニー、アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティングなどが代表例です。

新卒でもプロジェクトに参画する機会があり、厳しいながらも成長環境が整っています。

長時間労働や多様な業種への対応力が求められるものの、得られる経験と報酬のバランスを重視する人には魅力的な業界です。

総合商社

- 三菱商事:2,090万円

- 三井物産:1,899万円

- 住友商事:1,759万円

- 伊藤忠商事:1,350万円

- 丸紅:1,160万円

総合商社は、エネルギー、資源、食品、機械など幅広い分野で事業を展開しており、グローバルに活躍できる環境が整っています。

多様なビジネスを手がけるため、語学力、交渉力、マーケティング力などが求められ、高いスキルに応じた給与水準となっています。

代表的な企業には、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅があり、いずれも高収益を上げていることから新卒の年収も高水準です。

海外駐在や多国籍プロジェクトに関わる機会も多く、グローバルな視点を持つ人材には非常に向いています。

一方で、競争の激しさや多忙さも覚悟しておく必要があります。

広告代理店

- 電通:約1,248万円

- 博報堂:約1,157万円

- サイバーエージェント :約882万円

- セプテーニ・ホールディングス :約653万円

- GMOアドパートナーズ:約575万円

広告代理店は、企業のマーケティングやブランディング戦略を支援する業界です。

クリエイティブな発想とデータに基づく戦略構築が求められ、成果に直結する仕事のため高収入を得られるケースが多いです。

代表企業としては、電通、博報堂、サイバーエージェント、セプテーニ・ホールディングス、GMOアドパートナーズなどが挙げられます。

近年はデジタル領域の強化が進んでおり、Web広告やSNS運用などの専門スキルを持つ人材が重宝されています。

ただし、繁忙期の多忙さや納期の厳しさもあるため、創造性だけでなくタフさも求められる業界といえるでしょう。

新卒の年収が高い企業の詳細は公開していないところが多いため初任給の情報を参考に年収の目安をつけてみてください。 初任給が高い企業であれば年収も高いことが予想されます。 そこでここでは新卒の初任給の高い企業トップ10を紹介していきます。

- 1位:サイバーエージェント:42万

- 2位:M & A:40万2,750円

- 3位:日本テキサス・インスツルメンツ:39万870円

- 4位:セプテーニ・ホールディングス:36万5,000円

- 5位:電通:35万5,925円

- 6位:ディスコ:35万4,900円

- 7位:アクサ生命保険:34万6,250円

- 8位:オービック:33万円

- 9位:阪急阪神ホールディングス32万8,334円

- 10位:アステラス製薬:32万6,700円

新卒の年収をもとに企業選びをする際の注意点

企業選びにおいて年収は重要な要素の一つですが、それだけで判断するのはリスクを伴います。

年収の内訳や将来性、待遇・福利厚生、労働環境、企業の安定性、そして自身のキャリアプランとの適合性など、多角的な視点で検討することが大切です。

以下に、年収を基準に企業選びをする際の主な注意点をまとめます。

年収の内訳と将来性

年収という言葉には、基本給、各種手当、ボーナスなど複数の要素が含まれています。

そのため、表面上の数字だけで判断するのではなく、どの部分にどれだけの金額が充てられているのかを確認することが重要です。

特に基本給が低く手当やボーナスでかさ増しされている場合、景気や業績によって大きく変動するリスクもあります。

みなし残業という一定時間分の残業代が内訳に入っている場合が多いためそこの時間などにも気をつけてみてみることも重要です。

また、初任給が高くても昇給制度が整っていなかったり、キャリアパスが曖昧だったりすると、長期的には収入の伸び悩みにつながる可能性もあります。

安定して成長できる環境であるかどうか、定期昇給や評価制度の内容にも目を向けて判断しましょう。

待遇・福利厚生

企業を選ぶ際には、年収だけでなく福利厚生の充実度も確認することが大切です。

たとえば住宅手当、交通費補助、資格取得支援、育児休暇制度、健康診断など、働きやすさを支える仕組みは多岐にわたります。

福利厚生は生活の安定やワークライフバランスに直結する要素であり、長く働くうえで重要な判断材料になります。

また、福利厚生が手厚い企業ほど、社員の定着率が高い傾向があるとも言われています。

年収に表れない価値を見逃さないように、求人票や企業説明会、OB・OG訪問などを通じて、福利厚生の具体的な内容を把握しておくと安心です。

労働環境・企業文化

高年収であっても、労働環境が過酷であれば長期的に働き続けることは困難になります。

そのため、企業の残業時間や有給取得率、ハラスメント対策、社員の人間関係や雰囲気など、職場環境に関する情報も事前に確認しましょう。

説明会やインターンだけでは見えない部分も多いため、口コミサイトやOB・OG訪問などを通じたリアルな情報収集が有効です。

また、自分の性格や働き方の志向に合っているかも大切なポイントです。

チームで働くことを重要視した社風か、個人主義的な成果主義かによって、向き不向きがあります。

企業文化に共感できるかどうかは、長く働くうえでの満足度に直結します。

業界・企業の安定性

年収が高くても、業績が不安定な企業や衰退傾向にある業界では、将来的なリスクを抱えることになります。

そのため、企業の財務状況や今後の成長性、業界全体のトレンドをチェックすることが必要です。

たとえば新興企業は成長の可能性がある一方で、安定性には欠けることもあります。

一方で伝統ある企業でも、変化に対応できず業績が低迷しているケースもあるため注意が必要です。

企業研究の際には、IR情報やニュース記事、業界レポートなどを活用し、客観的な視点から判断することが大切です。

自分の将来を預ける企業として信頼できるか、長期的な視点で見極めましょう。

キャリアプランとの適合性

企業選びでは、自分自身のキャリアプランと企業の方向性が一致しているかどうかも重要です。

高い年収が得られても、自分がやりたい仕事ができない、成長できない環境であればモチベーションを維持するのが難しくなります。

たとえば将来的にマネジメントを目指すのか、専門職としてスキルを磨きたいのかによって、適した企業は異なります。

また、その企業でどのような研修制度やキャリア支援制度が用意されているかを確認することで、将来の成長イメージも描きやすくなります。

自分の目指す姿に近づける環境かどうかをしっかり見極めることで、入社後のギャップも防ぐことができます。

就活生が見ておくべき情報とは?

就職活動では、年収の額面に注目しがちですが、それだけでは本当の「働きやすさ」や「将来性」は見えてきません。

給与の内訳や企業の安定性、昇給制度など、長期的な視点で企業選びをするために、押さえておくべきポイントを確認しておきましょう。

年収の中央値

平均年収はごく一部の高年収者に引き上げられているケースも多く、実際の就活生が目指すべき水準とはズレている可能性があります。

その点、中央値は「全体の真ん中」に位置する数値であるため、より現実的な年収を把握できます。

企業研究を行う際は、平均年収と併せて中央値にも注目することで、給与の分布や社員の生活水準を客観的に知る手がかりになります。

また、同業他社の中央値と比較することで、その企業の給与の競争力も見えてきます。

就職後の生活や将来設計をイメージするうえで、実態に即した数値を見ることが重要です。

平均勤続年数(平均年齢)

平均勤続年数は、その企業に社員がどのくらい長く働いているかを示す指標です。

勤続年数が長ければ、それだけ社内の風土や待遇、働きやすさが安定していると判断できます。

また、平均年齢と組み合わせて見ることで、組織全体の年齢構成や役職の厚み、社員のキャリアステージも把握できます。

たとえば、平均年齢が若く勤続年数も短い場合は、新陳代謝の激しい組織と読み取れます。

一方、ベテラン層が多く長く働く人が多い企業では、教育制度が整っている可能性があり、定着率も高めです。

さらに、こうしたデータは「社風」「成長機会」「離職率」の指標にもなるため、ミスマッチを防ぐ材料になります。

企業を「外から見る」だけでなく、「中の人がどれだけ居続けるか」にも目を向けることが、後悔しない選択につながります。

昇給率・昇給額

初任給や新卒年収に注目しがちですが、入社後の昇給制度がどうなっているかも極めて重要です。

たとえ初任給が高くても、昇給率が低かったり、キャリアアップが限定的だったりすると、将来的な収入に限界が出てきます。

昇給率や昇給額を確認する際は、「何年働いたらどのくらい上がるのか」「評価基準はどうか」など、制度の中身まで調べましょう。

特に成果主義の企業では、スピード昇進や年収アップが狙える反面、結果を出せないと昇給が難しいケースもあります。

一方、年功序列型では昇給は緩やかでも安定的に上がる傾向があります。

自分の働き方や価値観に合った昇給スタイルの企業を選ぶことが、長期的なキャリア満足度を左右します。

「現在」ではなく「未来」の視点を持って年収を考えることが、後悔しない企業選びにつながります。

給料の上限

給与の上限を事前に知っておくことで、自分が将来的にどれほどの年収まで到達可能なのかをイメージできます。

これは単なるお金の話にとどまらず、「自分の努力がどこまで報われる環境か」を判断するうえでも重要です。

たとえば、課長職や部長職のモデル年収が公開されている企業であれば、自分がそのポジションに到達した際の待遇を想定できます。

また、職種によって上限が大きく異なる場合もあるため、「職種ごとの上限」や「昇進の難易度」にも注目しておくとよいでしょう。

さらに、収入の上限はモチベーションや転職時期の判断材料にもなります。

自分が目指すライフスタイルに、その企業の報酬制度がマッチしているかを見極めることで、より納得のいくキャリア設計が可能になります。

就活エージェントに相談しよう

就活で進路に迷ったり、エントリーシートや面接の準備に不安を感じている就活生は、就活エージェントに相談するのも一つの手です。

就活エージェントは、自己分析のアドバイスから企業選び、面接対策まで、プロの視点で一人ひとりに合ったサポートをしてくれます。

客観的なアドバイスが得られるため、自分では気づけなかった強みや志望企業との相性も見えてきます。

無料で利用できるサービスが多く、効率的に内定を目指したい方におすすめです。

まとめ

新卒の年収は企業や業界によって大きく異なり、初任給の金額だけで将来の働き方を判断するのは危険です。

この記事では、年収の構造や手取りとの違い、業界・企業ごとの傾向、企業選びで見るべきポイントを紹介してきました。

就活では、年収だけでなく、昇給制度、福利厚生、労働環境、キャリアの方向性などを総合的に見て判断することが重要です。

情報を正しく整理し、自分自身に合った企業を見つけるために、必要に応じてキャリアセンターやエージェントも活用しましょう。