明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

・自己分析をやるべき理由

・自己分析をやることのメリット

・自己分析のおすすめの方法

・自己分析に困っている人

・自己分析をやることのメリットを知りたい人

・自己分析のおすすめの方法を知りたい人

はじめに

就職活動は、単に企業から内定を得るための活動ではなく、あなたの未来を切り拓き、社会人としての第一歩を踏み出すための、人生における重要な転換期です。

この時期に、自分の性格特性、価値観、能力、強み、弱みなどを深く理解することは、その後のキャリア形成において、非常に大きな意味を持ちます。

自己分析は、あなたにとって最適な企業や職種を見つけるための羅針盤となり、入社後のミスマッチを防ぎ、より充実した職業人生を送るための基盤となります。

また、自己分析を通して得られた情報は、エントリーシート(ES)や面接において、あなたの魅力を効果的にアピールするための強力な武器となります。

ここでは、自己分析の重要性を改めて確認し、効果的な自己分析を行うための様々な方法や、自己分析の結果を就職活動に活かすための具体的なアドバイスを提供します。

自己分析を通して、あなた自身の可能性を最大限に引き出し、納得のいくキャリアを築くための第一歩を、力強く踏み出しましょう。

【自己分析のやり方】自己分析の目的

自己分析は、就職活動やその後のキャリア形成において、非常に重要な役割を担うプロセスです。

ここでは、自己分析を行う主な目的について、より詳細に解説します。

自分の性格、強み・弱みを知るため

自己分析の大きな目的の一つは、自分自身の性格、強み、弱みを深く理解し、客観的に把握することです。

性格に関しては、自分の行動傾向や考え方の特徴、価値観、興味関心などを把握することで、どのような環境や働き方が自分に合っているのか、どのような仕事にやりがいを感じるのかを判断するための重要な材料とします。

強みに関しては、他者と比較して優れている点、得意なことを認識し、具体的なエピソードとともに自己PRの材料とします。

強みは、単に「できること」ではなく、周囲から評価される点や、成果に繋がった行動などを通して、客観的に裏付けられるものであることが重要です。

弱みに関しては、改善すべき点や、注意すべき点を客観的に把握し、自己成長に繋げるための課題として認識します。

弱みを認識することは、自己否定に繋がるのではなく、改善のための具体的な行動計画を立てるための第一歩となります。

将来の目標やキャリアプランを見つけるため

自己分析を通して、自分がどのような人生を歩みたいのか、どのような仕事をしたいのか、どのような社会に貢献したいのかなど、長期的な視点から将来の目標やキャリアプランを明確にすることができます。

目標を持つことは、日々の行動に意味を与え、モチベーションを高く維持するための原動力となります。

明確なキャリアプランを持つことで、目標達成のために必要なスキルや経験を逆算して考え、計画的にキャリア形成を進めることができます。

自己PRや志望動機の作成に役立つため

自己分析で得られた情報は、エントリーシートや面接で、自分を効果的にアピールするための具体的な根拠となります。

具体的なエピソードを交えながら、自分の性格、強み、経験、スキルなどを説明することで、採用担当者にあなたの魅力を深く理解してもらうことができます。

自己分析は、自分の言葉で、かつ論理的に自己PRや志望動機を構成するための重要な準備となります。

【自己分析のやり方】自己分析はいつまでにやるべき?

自己分析は、就職活動の準備において、そしてその後のキャリア形成においても、非常に重要なプロセスです。

では、具体的に、自己分析はいつまでに、どのタイミングで始めるべきなのでしょうか。

理想を言えば、自己分析は、大学入学後、できるだけ早い時期から始めることが望ましいです。

時間をかけて自己理解を深めることで、大学生活における学びの方向性を定めたり、将来のキャリアプランを具体的に描いたりする上で、大きなアドバンテージとなります。

しかし、実際には、多くの学生が、就職活動を意識し始める大学3年生頃から本格的に自己分析に取り組み始めます。

特に、サマーインターンシップへの応募を検討している場合は、大学3年生の春頃までにある程度の自己分析を終えておくことが望ましいでしょう。

ただし、自己分析に「いつまでに終わらせるべき」という明確な期限はありません。

就職活動の状況や、個人のペースに合わせて、柔軟に取り組むことが大切です。

【自己分析のやり方】自己分析のおすすめの方法

次に、自己分析のおすすめの方法を紹介します。

正しい手順に沿って進めれば、どの方法もそれほど時間がかからず自己分析が完了します。

しかし、いずれも異なる特徴を持っており、自分にとってやりづらいものもあるかもしれないので、複数の方法を試すと良いでしょう。

また、就活が進んでいくと知識や理解が深まり、最初の自己分析とは結果が変わるかもしれません。

自己分析は定期的に実施して、情報をアップデートしておきましょう。

1.自分史

自分史は、文字通り自分の歴史年表を作り、自分の過去を振り返るという自己分析の方法のひとつです。

表の縦軸には、小学校・中学校・高校・大学と記載します。

横軸には、その時期に自分に起こったことや頑張ったこと、挫折経験などを書き出します。

このとき、事実ベースで取り組んだこと、起こったイベントだけを書くのは好ましくありません。

「なぜ?」「どう感じた?」などを自分に問いかけながら深掘りすることが重要です。

「部活に入りキャプテンを務めた」「メンバーをまとめるのが大変だったが、リーダーシップを発揮する自分は嫌いじゃなかった」などざっくばらんに書きましょう。

自分史は、表を使って経験してきたことを網羅的に見直せることが特徴です。

これまでの人生で印象的な出来事が浮かばない人は、ぜひ取り組んでみましょう。

2.モチベーショングラフ

次におすすめするのは、視覚的に自己分析ができるモチベーショングラフです。

過去の出来事や体験を可視化する方法で、ライフラインチャートとも呼ばれています。

縦軸にはモチベーションの高低、横軸には年齢や学校の学年などを書けば準備は完了です。

あとは、それぞれの時期に起こった出来事を書き出し、それに直感的な点数をつけましょう。

たとえば「志望校合格」ならプラス90点、「引越しをして仲の良かった友達がいなくなった」ならマイナス60点などです。

あとはそれぞれの点を曲線でつなぎ、モチベーションの高低がわかるグラフを作成しましょう。

完成したグラフは、なぜモチベーションが下がったのか、モチベーションが上がることの共通点を探すことに役立ちます。

刺激のない人生を送ってきたと感じている人は、ぜひ一度グラフを作ってみましょう。

ベンチャー就活ナビ特製モチベーショングラフを無料でダウンロード

ベンチャー就活ナビが提供しているモチベーショングラフでは、モチベーションの変動を数値化し、それを自動でグラフにしてくれるため、スムーズにモチベーショングラフの作成ができます。

また、グラフを元に自身の行動志向を分析できるシートも付属しているため、自己分析を一気に進めることが可能です。

以下のリンクから無料で利用できるため、気になる方はぜひダウンロードしてみてください。

3.ジョハリの窓

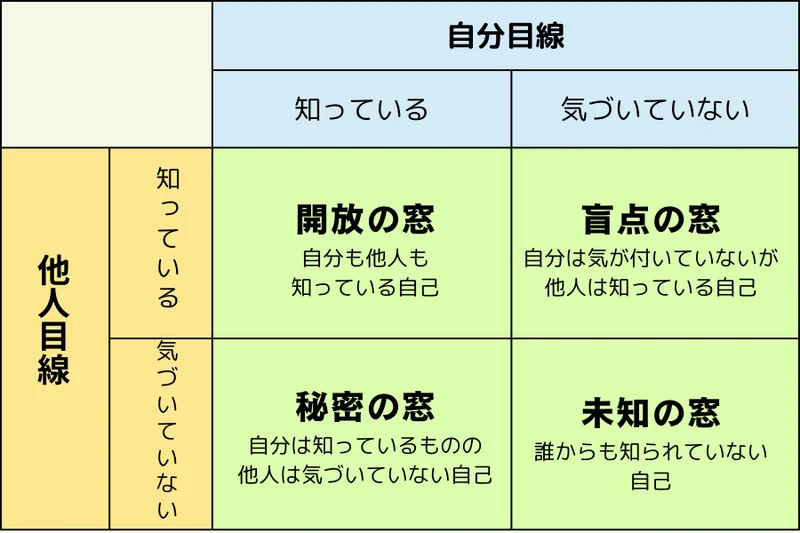

ジョハリの窓は、自己分析と他己分析を組み合わせた、少し変わった自己分析ツールです。

自分の性質や才能、価値観などを自分と他人の視点から分析できます。

縦軸に「他人は知っている」「他人は気づいていない」項目を、また横軸には「自分は知っている」「自分は気づいていない」項目を作りましょう。

これらの掛け合わせで生まれる4つの項目(窓)には、それぞれ特徴があります。

自分も他人も知っている性質である「開放の窓」は、自己アピールに活用可能です。

自分だけが気づいている「秘密の窓」や他人だけが気づいている「盲点の窓」は、新しい自分を発見するきっかけになります。

自分のことを客観的に理解したい人や、他人からギャップをしてきされることが多い人にはジョハリの窓がおすすめです。

4.マインドマップ

マインドマップは、自己分析以外にも役立つ思考を具現化する手法です。

具体的には、自分の頭の中で考えていることを蜘蛛の巣のように広げて地図を作ります。

自分の過去の出来事について網羅的に整理でき、行動傾向を把握できることが特徴です。

また、思考を広げるだけでなく、特定の出来事について「なぜそう考えたのか」「何を大切にしているのか」深掘りすることもできます。

このため、自分がどんな原理で行動してきたのか、価値観を知る際にも役立つでしょう。

特定のフォーマットに縛られず、納得のいくまで自分の思考を整理したいときにおすすめです。

また、視覚的に見てわかりやすいので、文章で表現することが苦手な人にも向いているでしょう。

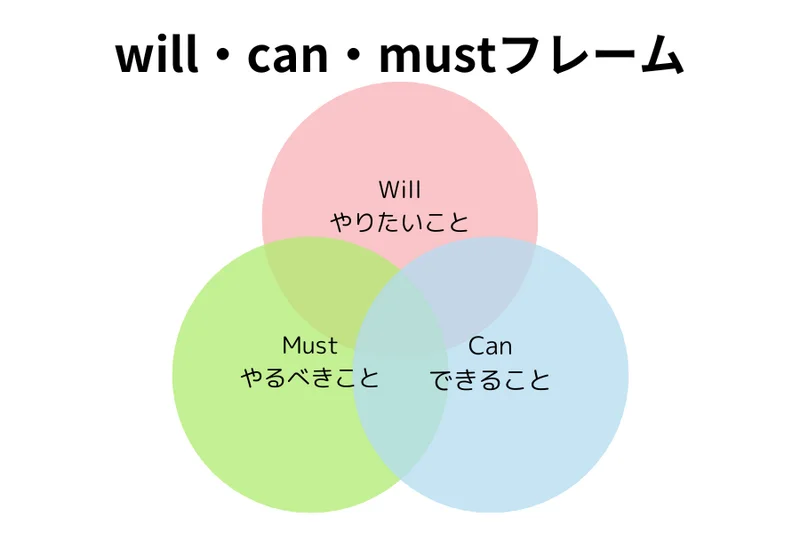

5.Will・Can・Mustのフレーム

Will・Can・Mustのフレームワークは、自分の希望と現実のギャップを埋めるために非常に有効な自己分析の手法です。

まず、Can(自分ができること)をリストアップし、自分のスキルや経験を整理します。

次に、Will(やりたいこと)として自分の夢や目標を挙げ、どのような仕事に就きたいのか、どんな環境で働きたいのかを明確にします。

そして、CanとWillを組み合わせて、自分のスキルをどのように活かして夢に近づけるかを考えましょう。

そして、最後にMust(やるべきこと)を決めるために、企業研究を行い、その企業で求められるスキルや価値観と自分のWillとCanがどのように合致するのかを考えます。

このフレームを使うことで自己の目標がどのような企業ならば実現可能か、どうすれば実現可能か具体的に考えることができ、自己PRや志望動機を掘り下げられるでしょう。

自分が「何をやりたいのか」「何ができるのか」そして「何をすべきなのか」を整理することで、就活の方向性が見えやすくなります。

6.「なぜ」で過去の行動を掘り下げる

「なぜ」を使って過去の行動を掘り下げる方法も、自己の価値観や目標を客観的に深く理解するための有効な手法です。

自分がこれまでに取った行動の理由を「なぜ」と問い続けることで、行動の背景にある思考や価値観を明らかにできます。

例えば「なぜこのサークル活動に熱中したのか」「なぜこのアルバイトを選んだのか」と自問し、その理由を掘り下げていくことで、自分が何に価値を置き、どのようなモチベーションで動いているのかが明らかになります。

これにより得られた自己理解は、ESや面接の際に自身の行動や選択を論理的に説明する際に非常に役立つでしょう。

また、過去の経験から学んだ教訓や、自分がどのように成長したかを具体的に語れるようになるため、説得力のある自己PRを作り上げられるようになります。

自分がどのような人間で、何を大切にしているのかを正確に把握でき、自信を持って自己を表現できるようになるでしょう。

7.ライフラインチャート

ライフラインチャートは、自分の人生における重要な出来事を時系列で振り返り、価値観や行動の傾向を明確にするための手法です。

紙やデジタルツールを使い、横軸に年齢、縦軸に感情の起伏を示すグラフを作成します。

人生のターニングポイントや印象的な経験を書き出すことで、自分がどのような出来事に影響を受けて成長してきたのかを視覚的に把握できます。

この手法のメリットは、自分のモチベーションの源泉や、大切にしている価値観を客観的に分析できる点です。

たとえば、困難を乗り越えた経験が多い場合、逆境に強いことが強みとして挙げられます。

また、特定の活動に没頭した時期が長い場合、その分野への興味関心が強いことがわかります。

自己PRや志望動機を考える際には、このライフラインチャートを活用し、自分の過去の経験をもとに論理的に話を組み立てると説得力が増します。

8.ストレングスファインダー

ストレングスファインダーは、自分の強みや才能を34の資質から分析し、客観的に把握するためのツールです。

診断テストを受けることで、自分がどのような行動特性や思考パターンを持っているのかを数値化して理解できます。

この分析を行うことで、自分の得意な分野を知り、就職活動において活かせる強みを明確にできます。

たとえば、「戦略性」が高い場合、物事を計画的に進める能力が強みとして活用できます。

「社交性」が上位にある人は、チームワークやコミュニケーション能力をアピールすることができます。

自分の強みを知ることで、エントリーシートや面接の際に具体的なアピールポイントを明確にできるのが、この手法の大きな利点です。

9.SWOT分析

SWOT分析は、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの視点から自分を客観的に分析する手法です。

企業の経営戦略を考える際にも使われるフレームワークですが、自己分析にも応用できます。

まず、自分の強みと弱みを明確にします。

次に、外部環境の要素として、就職活動において活かせる機会や、自分にとってのリスクを考えます。

たとえば、「プログラミングスキルがある」(強み)、「プレゼンが苦手」(弱み)、「IT業界は今後も成長が見込める」(機会)、「競争率が高い」(脅威)などの要素を書き出します。

この分析を行うことで、自分の長所をどう活かし、短所をどのように補強すべきかを整理できます。

10.未来年表の作成

未来年表の作成は、将来のキャリアプランを明確にするための方法です。

10年後や20年後に自分がどのような状態になっていたいかを具体的に考え、それを実現するために必要な行動を逆算して整理します。

たとえば、「10年後にはプロジェクトリーダーとして活躍していたい」と考えた場合、それを達成するために、「5年以内に特定のスキルを習得する」「3年以内に社内で新しい業務に挑戦する」など、短期・中期の目標を設定します。

この手法のメリットは、漠然とした将来の不安を解消し、具体的なキャリアプランを描ける点にあります。

また、企業研究や志望動機を考える際に、「この会社なら自分のキャリアビジョンを実現できる」と説得力を持って伝えることができます。

11. 他己分析

他己分析とは、友人、家族、先生、先輩、同僚など、自分をよく知っている周囲の人々から、自分の性格、強み、弱み、得意なこと、苦手なことなどについて意見を聞く方法です。

この方法の大きな利点は、自分では気づいていない一面や、客観的な視点からの評価を知ることができる点です。

主観的な自己認識の偏りを防ぎ、より多角的な自己理解を深めることができます。

他己分析を行う際には、信頼できる人に質問し、正直な意見を求めることが重要です。

具体的なエピソードを交えて回答してもらうと、より深い理解に繋がります。

12. 自己分析ツール

自己分析ツールは、インターネット上で手軽に利用できるものが多く、質問に答えることで、自分の性格特性や価値観、強みなどを分析してくれる便利なツールです。

自己分析ツールを利用する利点は、短時間で効率的に自己分析を行うことができる点、そして、客観的なデータに基づいて分析結果が得られるため、自己認識の精度を高めることができる点です。

ただし、ツールの結果を鵜呑みにせず、自分の経験や考えと照らし合わせながら解釈することが大切です。

13. キャリアアドバイザーに相談する

キャリアアドバイザーは、就職活動やキャリア形成に関する専門家であり、自己分析についても相談することができます。

キャリアアドバイザーに相談する利点は、客観的な視点からのアドバイスや、専門的な知識に基づくサポートを受けることができる点です。

自己分析の結果を基に、具体的なキャリアプランを立てる上で、キャリアアドバイザーの意見は非常に役立ちます。

キャリアアドバイザーは、自己分析だけでなく、就職活動における選考対策や面接対策についても力になってくれます。

【自己分析のやり方】自己分析をする際の注意点

自己分析は、就職活動やその後のキャリア形成において、自分自身を深く理解するための非常に重要なプロセスです。

しかし、効果的な自己分析を行うためには、いくつかの注意点を意識し、誤った方向へ進まないようにすることが不可欠です。

ここでは、自己分析を行う際に特に注意すべき点について、より詳しく解説します。

先入観に縛られない

自己分析を行う際、過去の経験や周囲からの評価、あるいは、一般的なイメージなど、既存のイメージや先入観に過度に縛られないように注意することが非常に重要です。

例えば、「自分は人見知りだから営業職は向いていない」「過去に失敗した経験があるから、この分野は苦手だ」といった先入観があると、自分の可能性を狭めてしまう可能性があります。

自己分析は、過去の自分を振り返るだけでなく、将来の可能性を探求し、新たな自分を発見するための貴重な機会でもあります。

固定観念や過去の経験にとらわれず、様々な角度から自分自身を見つめ直し、自分の強みや興味関心、そして、将来の目標を自由に発想することが、効果的な自己分析へと繋がります。

一回で終わらせない

自己分析は、一度行えば終わりというものではなく、継続的に行うべき、生涯にわたるプロセスであることを認識しておくことが重要です。

人間の性格、価値観、興味関心、そして、能力は、経験や環境の変化、成長の過程において、常に変化し、進化し続けます。

そのため、就職活動開始時に一度自己分析を行っただけで終わってしまうと、その後の自己の変化に対応できず、結果として、自己理解が不十分なまま就職活動を進めることになってしまう可能性があります。

自己分析は、就職活動や転職活動時のみならず、キャリアの転換期や人生の節目節目で見直す必要があります。

その度に、経験やスキル、価値観は常に変化していくものです。

定期的に自己分析を行い、その時々の自分を理解し、キャリアプランを見直していくことが、長期的な視点から、より充実した職業人生を送るための鍵となります。

企業の求める人物像を意識しすぎない

自己分析を行う際、応募する企業が求める人物像を意識することは、ある程度必要ですが、それに過度に合わせようとするのは避けるべきです。

企業が求める人物像に無理に自分を当てはめようとすると、本来の自分とは異なる回答をしてしまい、自己分析の結果が歪んでしまう可能性があります。

自己分析は、ありのままの自分を理解し、自分の強みや個性を発見するためのプロセスであり、企業の意向に迎合するものではありません。

自己分析の結果を基に、自分の強みが企業の求める人物像とどのように合致するかを説明することは重要ですが、自分を偽ってまで企業に合わせることは、入社後のミスマッチや早期離職に繋がる可能性もあるため、避けるべきです。

【自己分析のやり方】自己分析の結果を就活に活かす方法

自己分析を通じて得られた情報は、就職活動における様々な場面で、あなたの強力な武器となります。

自己理解を深めることは、単に選考を通過するためだけでなく、入社後のキャリア形成においても、自分らしい働き方を見つけるための重要な基盤となります。

ここでは、自己分析の結果を具体的にどのように就活に活かせるのか、その方法を詳細に解説します。

就活の軸

自己分析は、あなたが企業を選ぶ際の最も重要な基準となる「就活の軸」を定める上で、非常に重要な役割を果たします。

自分の価値観、興味関心、強み、弱み、得意なこと、苦手なこと、そして、仕事を通じて実現したいことなどを深く理解することで、企業選びの軸を明確にすることができます。

就活の軸が定まれば、数ある企業の中から、自分に合った企業を効率的に選択できるようになります。

例えば、「ワークライフバランスを重視したい」「成長できる環境で働きたい」「社会貢献度の高い仕事に携わりたい」など、仕事に求めるものを明確にすることで、企業選びの基準が定まります。

自己分析は、就職活動の羅針盤となり、後悔のない企業選択を可能にするための重要なプロセスです。

志望動機

自己分析の結果は、志望動機を作成する際の強力な根拠となります。

単に「御社に貢献したい」と述べるのではなく、自己分析を通じて得られた情報に基づき、自分の強みや経験、そして、企業の理念や事業内容への共感を具体的に結びつけることで、説得力のある志望動機を作成することができます。

例えば、自己分析の結果、「私は、困難な課題にも粘り強く取り組み、目標を達成する力があります」という強みを把握したとします。

この強みを志望動機でアピールする場合、「大学時代の研究活動において、実験がなかなかうまくいかず、何度も失敗を繰り返しましたが、諦めずに試行錯誤を続けた結果、最終的には目標としていた成果を出すことができました」という具体的なエピソードを交えることで、説得力を高めることができます。

また、企業が求める人物像と、自己分析を通して明らかになったあなたの特性との共通点を具体的に示すことも、効果的な志望動機を作成する上で非常に有効です。

自己PR

自己PRは、自己分析の結果を基に、あなたの魅力を企業に効果的に伝えるための重要な手段です。

自分の強みや経験を、具体的なエピソードを交えながら、分かりやすく、かつ情熱的に語ることで、採用担当者にあなたの能力や個性を深く理解してもらうことができます。

自己分析は、自己PRの精度を高めるための土台となります。

自己分析をしっかりと行うことで、自分の強みを的確に言語化し、それを裏付ける具体的なエピソードを選び出すことができます。

自己PRは、単なる自己主張ではなく、自己分析を通して得られた情報に基づいた、客観的な自己紹介であるべきです。

長所・短所

自己分析を通じて把握した長所と短所は、面接で頻繁に聞かれる質問への回答を作成する上で、非常に役立ちます。

長所を伝える際には、具体的なエピソードを交え、あなたの強みを裏付けることが重要です。

抽象的な言葉で長所を述べるのではなく、具体的な経験を通して、あなたの強みがどのように発揮されたのかを説明することで、面接官はあなたの能力をより深く理解することができます。

短所を伝える際には、短所を認めた上で、それを改善するためにどのような努力をしているか、あるいは、短所をカバーするためにどのような工夫をしているかを説明することで、成長意欲や自己改善能力をアピールすることができます。

単に短所を述べるだけでなく、改善に向けた具体的な行動を示すことが重要です。

ガクチカ

学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)を語る際にも、自己分析で得られた情報は、効果的なアピールに繋がります。

ガクチカを通して、あなたの価値観、行動特性、そして、どのようなことにやりがいを感じるのか、どのような目標に向かって努力できるのかを伝えることで、面接官にあなたの人物像を深く理解してもらうことができます。

ガクチカは、自己PRの具体的な例として活用することができます。

自己分析の結果とガクチカの内容を関連付けることで、あなたの強みや特性を、より説得力のある形で伝えることが可能になります。

【自己分析のやり方】就活エージェントを利用する!

就職活動を進めていく中で、自己PRや志望動機の書き方、企業選び、面接対策など、悩みが尽きないものです。

また、どの企業が自分に合っているか、何を基準に選ぶべきか迷うことも多いでしょう。

そんな時は、就活エージェントに相談するのがおすすめです。

エージェントは、就活のプロとして豊富な知識や経験を活かして、適切なアドバイスを提供してくれます。

就活に関して総合的にアドバイスをしてくれるだけでなく、就活に関する不安や疑問を話すことにより解決することができます。

それに加えて、履歴書やエントリーシートの添削、面接練習、企業の紹介など、個別にカスタマイズされたサポートが受けられます。

まとめ

自己分析は、就職活動における成功の鍵を握る、非常に重要なプロセスです。

自己理解を深めることで、自分の強みや弱みを客観的に把握し、どのような企業や職種が自分に合っているのかを見極めることができます。

自己分析を通して得られた情報は、エントリーシートや面接で効果的に自己PRを行うための材料となるだけでなく、入社後のキャリアプランを考える上でも、重要な指針となります。

自己分析の方法は多岐にわたりますが、自分に合った方法を見つけ、時間をかけて丁寧に取り組むことが大切です。

自己分析ツールや就活エージェントなどの外部のサポートも積極的に活用し、自己理解を深めることで、納得のいく就職活動を実現しましょう。