明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート

・モチベーショングラフの書き方

・モチベーショングラフのメリット

・モチベーショングラフの作り方

・自己分析をしたい人

・自分のモチベーションの源泉を知りたい人

・自分に合った仕事に就きたい人

はじめに

自己分析を行う方法としてモチベーショングラフは非常におすすめのものです。

モチベーショングラフは本メディアだけでなく、他のメディア様でも紹介されることが多いツールであるため「モチベーショングラフ」という文字列自体は見たことがある人も多いでしょう。

しかし、具体的な取り組み方や活用するメリットについては、なかなか理解できていない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事ではモチベーショングラフの概要や取り組み方について説明するとともに、利用するメリットなどについても紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

【モチベーショングラフのテンプレ】モチベーショングラフとは

モチベーショングラフとは幼少期から現在までの自分のモチベーションの変化を視覚的に把握するための自己分析の方法の1つです。

モチベーショングラフを活用することで、人生の中でどの時期に自分のやる気が高まっていたのか、逆に下がっていたのかが一目で分かります。

横軸に時間を、縦軸にモチベーションの高さを設定し、幼少期から現在までの自分の心の状態を曲線で表現します。

これにより、自分の過去の経験や出来事がモチベーションにどのような影響を与えてきたかを具体的に知ることができるのです。

【モチベーショングラフのテンプレ】モチベーショングラフを無料で作成するツールを紹介!

モチベーショングラフは、自己分析に役立つツールであり、就活やキャリア設計において重要な役割を果たします。

しかし、一から作成するのは手間がかかるため、 無料で使える作成ツールやテンプレート を活用するのがおすすめです。

特に便利なのが、 Googleスプレッドシートやエクセルのテンプレート です。

数値を入力するだけでモチベーションの推移が自動的にグラフ化されるため、簡単に可視化できます。

無料テンプレートを利用することで、短時間で質の高いモチベーショングラフを作成でき、 ESや面接でのエピソード整理にも役立ちます。

ぜひ、活用して効果的に自己分析を進めてみましょう!

【モチベーショングラフのテンプレ】モチベーショングラフを活用するメリット

モチベーショングラフを活用する際のメリットについても紹介します。

大きく分けて以下の5つのメリットが存在するため、それぞれを念頭に置いた上で、これらのメリットが得られるよう心がけつつ、モチベーショングラフを作成することを推奨します。

モチベーションの源泉が分かる

モチベーショングラフを活用する最大のメリットは、自分がどのような状況や環境でモチベーションが高まりやすいか、あるいは低下しやすいのかを視覚的に把握できる点です。

幼少期から現在までのモチベーションの変化を振り返ることで、自己理解が深まります。

例えば、学生時代に部活動でチームを引っ張る状況でモチベーションが高まっていたとすれば、責任感のある立場やリーダーシップを発揮できる環境が自分に合っていることが分かります。

逆に、受験勉強などのプレッシャーがかかる環境でモチベーションが低下していた場合、ストレス耐性が課題であることを把握できるでしょう。

このようにモチベーションの源泉を把握することで、自己改善のヒントも得られ、今後のキャリア選択においても自分に最も合った道を選ぶ手助けとなります。

過去・現在・未来を通して自己分析を深めることができる

モチベーショングラフは、過去の経験から現在の自分を見つめ直し、さらに未来の目標を見据えるためのツールとして活用できます。

人生を時間軸で整理することで、過去の成功体験や失敗体験から学びを得て、現在の自分が何を大切にしているのかを理解できます。

そして、それを基に将来の目標やキャリアビジョンを明確化できます。

この一連のプロセスは、単に就活のためだけでなく、自己成長を促す大きなステップとなります。

自分がこれから何を目指し、どのような環境で働きたいのかを具体的に描けるようになるため、就活だけでなく人生設計全般にも有益です。

企業選択を行う指標になる

モチベーショングラフを作成することで、あなたがどのような状況や環境でモチベーションが高まり、どんな時に意欲が低下するのかが明確になります。

これは、企業を選択する際の重要な指標となるでしょう。

例えば、チームで協力して何かを成し遂げた時にモチベーションが最高潮に達しているのであれば、チームワークを重視する企業や部署を選ぶべきだと判断できます。

逆に、単調な作業やルーティンワークでモチベーションが低下する傾向があるなら、そのような職種は避けるべきだと分かります。

このように、モチベーショングラフは、あなたの働きがいや力を発揮できる環境を可視化し、企業選びのミスマッチを防ぐための羅針盤となります。

自己PRや志望動機に説得力が増す

モチベーショングラフは、自己PRや志望動機を語る上で、具体的なエピソードに説得力を持たせるための強力なツールとなります。

単に「私は粘り強いです」と伝えるのではなく、「〇〇のプロジェクトで困難に直面し、一時的にモチベーションが下がったものの、△△というきっかけで再びモチベーションが向上し、結果として目標を達成しました」といった具体的なエピソードをグラフと紐付けて話すことで、あなたの強みや課題への向き合い方をより鮮明に伝えることができます。

これにより、面接官はあなたの言葉にリアリティを感じ、納得感が増すでしょう。

就活の軸が明確になる

モチベーショングラフを分析することで、あなたの行動の根底にある価値観や興味関心、そして就活の軸がより明確になります。

グラフの上下動に影響を与えた出来事やその時の感情を深掘りすることで、「なぜそれに喜びを感じたのか」「なぜそれに不満を抱いたのか」といった問いの答えが見えてきます。

これにより、「社会貢献を重視したい」「常に新しいことに挑戦したい」「安定した環境で専門性を高めたい」など、あなたが仕事に何を求めているのかという、揺るぎない軸が確立されます。

軸が明確になることで、数多くの企業の中から、本当に自分に合った企業を効率的に見つけ出すことができるようになります。

【モチベーショングラフのテンプレ】作成する際の事前準備

続いて、モチベーショングラフを作成する際の事前準備についても紹介します。

以下の流れで取り組むことで、よりスムーズに質の高いモチベーショングラフを作成できるはずです。

- 目的を明確にする

- テンプレートを用意する

- 自分の人生を振り返る

①目的を明確にする

モチベーショングラフを作成する際は、まず作成目的を明確にすることが重要です。

目的を持たずに作成してしまうと「ただの作業」に終わってしまい、得られる自己分析の結果も薄くなってしまいます。

「自分の強みや適性を見つけたい」「面接で使えるエピソードを増やしたい」「自分のモチベーションのパターンを把握して、今後のキャリア形成に役立てたい」など、具体的な目標を設定することで、より質の高いモチベーショングラフが作成できます。

目標設定がしっかりしていると、作成時に意識するポイントが明確になり、グラフから得られる気づきもより深いものとなるでしょう。

将来の行動指針を見つけ出すための対策にもなるため、目的の明確化は最初に行うべき大切な準備です。

②テンプレートを用意する

モチベーショングラフをスムーズに作成するためには、あらかじめテンプレートを用意しておくことが非常に効果的です。

全てを手書きで行うと時間がかかり、細かな修正も手間がかかるため、テンプレートを活用して効率的に作業を進めましょう。

テンプレートの多くにはモチベーションの変動を記録するための軸や出来事を書き込むスペースが整っているため、どこに何を書くべきか迷うことなく作成を進めることができます。

また、テンプレートを使用することで、グラフの見た目も整然とし、後から見返す際にもわかりやすくなります。

市販のテンプレートやオンラインで無料提供されているモチベーショングラフのテンプレートを利用することを推奨します。

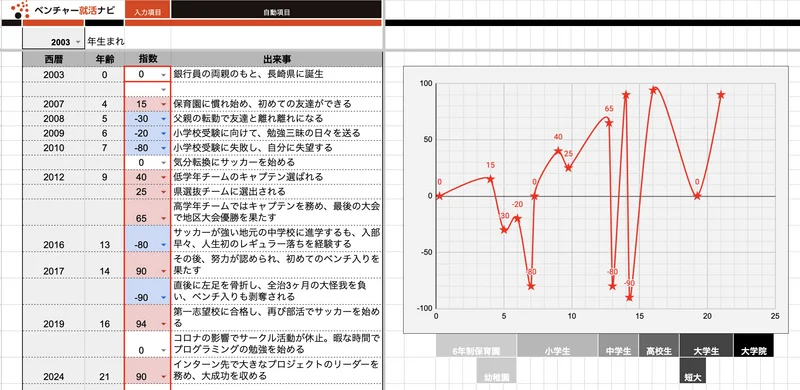

ベンチャー就活ナビ特製モチベーショングラフを無料でダウンロード

特におすすめは、ベンチャー就活ナビが提供しているモチベーショングラフです。

モチベーションの変動を数値化し、それを自動でグラフにしてくれるため、スムーズにモチベーショングラフの作成ができます。

また、グラフを元に自身の行動志向を分析できるシートも付属しているため、自己分析を一気に進めることが可能です。

就活生は忙しいものであるため、このような「活用できるツール」をフル活用して、削減できる手間は削減しつつ就活を進めることを推奨します。

以下のリンクから無料で利用できるため、気になる方はぜひダウンロードしてみてください。

③自分の人生を振り返る

モチベーショングラフを作成するためには自分の人生を振り返ることが欠かせません。

幼少期から現在に至るまでの出来事や感情の変動を整理し、どのような経験が自分のモチベーションに影響を与えたのかを明確にすることが求められます。

可能であれば、日記やアルバムなど、過去を振り返る手掛かりとなるものを用意すると記憶がより鮮明に蘇りやすくなります。

また、家族や友人に当時のことを聞いてみるのも選択肢の1つです。

これにより、自分が覚えていなかったことを思い出せたり、他者から見た自分の姿を教えてもらえたりするため、新たな視点で自己分析を行うことができます。

学生時代の部活動や受験勉強、アルバイトなど、モチベーションの浮き沈みが大きかった出来事を一つひとつ思い出し、それぞれの時期における自分の行動や感じたことをグラフに反映させることで、より具体的かつ精度の高いモチベーショングラフを作成できます。

過去の自分を振り返ることで、自分の価値観や強み、弱みを再確認し、それが今後の行動や意思決定にどのような影響を与えるのかを考える良い機会となるでしょう。

【モチベーショングラフ】モチベーショングラフの書き方

では実際にモチベーショングラフをどのように書くのかについて詳しく紹介します。

以下の4つのポイントを押さえておけば、よほど間違ったモチベーショングラフは出来上がらないはずです。

質の高い自己分析を行うためにも、ぜひ以下の4つのポイントをチェックしておいてください。

① 縦軸は「モチベーション」、横軸は「時間」と設定する

まず、ノートや大きな紙、あるいはスプレッドシートなどを準備しましょう。

グラフの縦軸には「モチベーションの高さ」を設定します。

中央を「普通(±0)」とし、上に行くほど「非常に高い」、下に行くほど「非常に低い」というように、段階的に目盛りを振っておくと良いでしょう。

次に、横軸には「時間軸」を設定します。

これはあなたの人生の時間を表し、後述する幼少期から現在の期間を記入していきます。

② 幼少期・小学生・中学生・高校生・大学生と時期を分ける

設定した横軸の「時間」を、あなたの人生のフェーズに合わせて区切ります。

具体的には、「幼少期」「小学生」「中学生」「高校生」「大学生」といったように、年代やライフステージで時期を分けましょう。

これにより、各時期の出来事を整理しやすくなります。

社会人経験がある場合は「社会人〇年目」といった区切りを追加しても良いでしょう。

③ 当時の出来事に応じたモチベーションを点で表す

次に、それぞれの時期に起こった印象的な出来事を思い出し、その時のモチベーションの度合いを縦軸の適切な位置に「点」で表していきます。

例えば、小学生の時に夢中になった習い事、中学生の時に悩んだ人間関係、高校生の時に頑張った部活動、大学生の時に挑戦したアルバイトやサークル活動など、ポジティブな出来事もネガティブな出来事も両方書き出しましょう。

それぞれの出来事の横に、簡潔なメモとして「〇〇で表彰された」「部活でレギュラーになれなかった」「文化祭の実行委員で大成功した」など、具体的に何があったかを記入しておくと、後で見返した際に役立ちます。

④ 点と点をつないで曲線にする

全ての印象的な出来事を点でプロットし終えたら、その点と点を滑らかな線で結び、曲線にしましょう。

これがあなたの「モチベーショングラフ」の完成です。

グラフの曲線は、あなたの人生におけるモチベーションの浮き沈みを視覚的に示してくれます。

⑤ モチベーションの高低の共通点を見つけ出す

グラフが完成したら、いよいよ分析フェーズです。

モチベーションが高かった時期と低かった時期に注目し、それぞれの時期に共通する出来事や感情、環境、人間関係など、「なぜ」そのように感じたのかを深く掘り下げて考えましょう。

例えば、モチベーションが高い時に共通して「チームで何かを成し遂げている」「新しいことに挑戦している」「人から感謝された」といった傾向が見られるかもしれません。

逆に、モチベーションが低い時に「単調な作業が多い」「人間関係に悩んでいた」といった共通点があるかもしれません。

これらの共通点を見つけ出すことで、あなたの「やる気の源泉」や「ストレスの要因」を客観的に把握することができます。

【モチベーショングラフ】おすすめのモチベーショングラフ作成方法

続いて、モチベーショングラフの作成方法について紹介します。

どのような方法でも問題ありませんが、以下の3つの方法は非常に使いやすく、実際に弊社のエージェントを利用している就活生にもおすすめしています。

- 手書き

- Microsoftアプリ

- Googleスプレッドシート

手書き

モチベーショングラフを作成する際、最も一般的な方法は手書きです。

手書きは自由度が高く、自分の感覚で思考を整理できるため、非常に有効な手段の1つと言えるでしょう。

紙とペンを使うことで、浮かんだアイデアをその場で反映しやすく、自分の感情やモチベーションの流れを視覚的に捉えやすくなります。

また、間違えた部分や変更したい箇所を消しゴムで修正できるのも手書きのメリットです。

モチベーショングラフは、個人的な感情や意識の変化を示すものなので、自由に書き換えたり修正したりする柔軟性が必要です。

操作が複雑でないため、パソコンが苦手な方にも非常におすすめです。

Microsoftアプリ

WordやExcelを使ってモチベーショングラフを作成する方法も非常に効率的で機能的です。

Excelを使えば、テンプレートや既存のグラフ作成ツールを活用して簡単にモチベーショングラフを作成できます。

データを入力すれば自動的にグラフが生成されるため、数値の変動を視覚化するのにも適しています。

曲線グラフや棒グラフなどでモチベーションの変化を具体的に示せるため、データに基づく視覚的なアプローチを重視する方に向いています。

また、Wordも簡単にグラフを挿入でき、説明文を加える際にも便利です。

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートはクラウドベースの利点を最大限に活用できるため、データが自動で保存され、作業中にデータが消失する心配がありません。

また、どこからでもアクセスできるため、スマートフォンやタブレットを使ってモチベーショングラフを更新したり、データを共有することも可能です。

Microsoftとは異なり、どのようなパソコンでも利用できるため、Windows以外のデバイスを使用している人にもおすすめできます。

【モチベーショングラフ】Excel/スプレッドシートを用いたモチベーショングラフの作り方

モチベーショングラフは、自分の人生におけるモチベーションの変動を視覚化し、自己理解を深めるための強力なツールです。

特にExcelやGoogleスプレッドシートを使えば、正確で見た目が整ったグラフを作成でき、必要に応じて修正も簡単に行えます。

本記事では、これらのツールを用いてモチベーショングラフを作成する具体的な手順を詳細に解説します。

これを参考にして、自分の経験を整理し、自己分析を深めましょう。

① 背景を白に塗りつぶす

作業を開始するにあたり、まずは背景を白に塗りつぶすことで、作業スペースを整えます。

Excelやスプレッドシートのデフォルト設定では、セルの枠線が表示されていますが、この枠線があると、グラフの視認性が下がり、プロットや線が見えにくくなります。

そのため、背景を統一して視覚的な整理を行うことが重要です。

具体的には、Ctrl+Aを押してシート全体を選択した後、「塗りつぶしの色」を白に設定します。

このシンプルな作業によって、グラフ作成時に余計な線や背景色が気にならなくなり、後の作業がスムーズになります。

また、背景が整った状態で作業を始めることで、完成したグラフも見やすく、プロフェッショナルな印象を与えるものとなります。

② 図形の挿入でモチベーショングラフのアウトラインを作成する

次に、モチベーショングラフの基盤となるアウトラインを作成します。

ここでは、Excelやスプレッドシートの「図形の挿入」機能を活用します。

具体的には、四角形の枠を描き、その中に縦軸と横軸を設定します。

縦軸は「モチベーションの高さ」を表し、+ 100から-100までの範囲を設定します。

横軸は「時間」を表し、幼少期から現在までの主要なライフステージ(例えば、幼少期、小学生、中学生、高校生、大学生)に分割します。

枠の塗りつぶしは「なし」に設定し、線を明確にすることで見やすさを向上させます。

このアウトラインは、グラフ全体の構造を決定する重要なステップです。

丁寧に設定することで、後にプロットや補足情報を追加する際の基準が明確になります。

③ 過去の出来事をまとめて点をプロットする

アウトラインが完成したら、自分の人生を振り返り、過去の重要な出来事をもとにモチベーションの変動を点でプロットします。

このステップでは、成功体験や挫折、成長のきっかけとなった出来事などを洗い出し、それぞれのタイミングでのモチベーションの高さを具体的に記録します。

たとえば、部活動での成功、アルバイトで得た顧客からの感謝、試験での失敗など、人生の重要な局面を振り返ります。

それらを基に、モチベーションが上がった場面には高い点、低下した場面には低い点を打ちます。

この作業を丁寧に行うことで、自分の感情や行動がどのような出来事に影響されているのかが明らかになります。

点を打つ際には、Excelの描画ツールやセルを活用します。

モチベーションの高さに応じた位置に正確に点をプロットすることで、後の分析がしやすくなります。

④ テキストボックスを挿入して黒字で記入する

プロットした点が示す出来事を補足するために、それぞれの点に対応するテキストボックスを挿入します。

ここでは、各点がどのような出来事を示しているのか、またその出来事がどのように自分のモチベーションに影響を与えたのかを具体的に記載します。

たとえば、「高校時代に文化祭のリーダーを務めた」「アルバイトで売上目標を達成した」など、簡潔でわかりやすい言葉で記録します。

この作業を行うことで、グラフが単なる視覚的な曲線ではなく、意味のある自己分析ツールに変わります。

特に、後でグラフを振り返ったときに、具体的な出来事や感情を思い出しやすくなり、自己PRや面接の準備にも役立ちます。

⑤ 点と点を線で繋ぐ

次に、プロットした点を線で結び、モチベーションの変動を曲線として表します。

この作業を行うことで、時間軸に沿ったモチベーションの変動を一目で把握できるようになります。

Excelでは、描画ツールを使って手動で線を引く方法と、図形メニューから「線」を挿入する方法があります。

線を結ぶ際には、点同士の位置関係を意識し、曲線の形が自分のモチベーションの動きを正確に表していることを確認します。

この曲線を作成することで、自分のモチベーションがどのように変動してきたのか、またその変動がどのような出来事や状況と結びついているのかが明確になります。

⑥ モチベーションの高低の共通点を見つけ赤字で記入する

最後に、グラフ全体を見直し、モチベーションが高まった場面と低下した場面に共通する要素を分析します。

共通点が見つかったら、それを赤字で記入し、自分がどのような要因に影響されやすいのかを可視化します。

たとえば、「仲間と協力することでモチベーションが高まる」「目標が不明確だとやる気を失う」など、自分の行動や感情を左右する要因を明確にすることができます。

この情報は、自己分析を深めるだけでなく、キャリア選択や面接での自己PRにおいても非常に有益です。

赤字で記載することで、グラフ全体の中で重要な要素が際立ち、分析結果をより効果的に活用できます。

【モチベーショングラフ】モチベーショングラフ作成後にやるべきこと

続いて、モチベーショングラフを効果的に活用するためのコツについても紹介します。

以下の3つのコツを踏まえた上でモチベーショングラフを活用して自己分析をすることで、より自分に関する理解が深まります。

特に第三者に見てもらうことは非常に重要であるため、多くの方に相談することを推奨します。

第三者に見てもらう

モチベーショングラフの唯一の欠点は「主観的になりがちである」ことです。

そこで、作成したグラフを第三者に見てもらい、フィードバックをもらいましょう。

家族や友人、信頼できるアルバイトの仲間など、親しい関係性の人に意見を求めることで、客観的な視点を取り入れることができます。

例えば、モチベーションの低下があった時期について、当時の周囲の状況や他者からの視点で原因を探ると、自分が感じていた要因とは異なる視点が得られるかもしれません。

家族や友人はあなたのことをよく知っているため、モチベーションの変動の背景について的確なアドバイスをしてくれることも多いです。

また、第三者の意見を取り入れることで、自分の自己分析が過度にポジティブ、またはネガティブに偏っていないかのチェックもできます。

このように、他者のフィードバックを反映すれば自己分析の精度が高まり、グラフを通じて得られる自己理解がより深いものとなるでしょう。

他の自己分析を併用する

ぜひ、モチベーショングラフだけでなく、他の自己分析ツールも活用することを推奨します。

モチベーショングラフは自分のモチベーションの変動を視覚化するための強力なツールではありますが、それだけでは得られる情報に限りがあります。

例えば、自分史を作成すればより詳細なライフイベントやその時の感情を振り返ることができますし、ジョハリの窓を使えば、自分では気づいていなかった他者からの評価や自分の隠れた強みを発見できるでしょう。

性格分析ツールを併用すれば、自分の性格特性や行動パターンを具体的に理解することができ、モチベーショングラフのデータと照らし合わせれば、より立体的な自己分析ができます。

このように、他の手法と組み合わせることで、モチベーショングラフの結果を多角的に捉え、より包括的に自己理解を深めることができるのです。

定期的に見直す

モチベーショングラフは「一度作成して終わり」ではなく、定期的に見直して更新することが重要です。

時間の経過や環境の変化によって、自分の価値観やモチベーションの源泉は変わり得るものであり、それに応じてグラフもアップデートしていかなければなりません。

幼少期にモチベーションの源泉だったものでも、大人になるとあまり興味がなくなることは珍しくありません。

反対に「子供の頃は良さがわからなかったけれど、今になるとわかる」という物事もあります。

新たな経験や人間関係の中で、自分が何に対してやる気を感じるのかは変わってくるため、定期的にグラフを見直して、最新の自己理解を保ちましょう。

また、見直しの際には過去のグラフと比較するとより自己理解が深まります。

【モチベーショングラフ】モチベーショングラフを就活で活用するには?

モチベーショングラフは、単なる自己分析ツールに留まらず、就職活動における強力な武器となり得ます。

自分のモチベーションの変遷を視覚的に捉えることで得られた洞察は、あなたの言葉に説得力を持たせ、企業へのアピールを最大化します。

明確になった価値観を就活の軸にする

モチベーショングラフを作成し、モチベーションが大きく上下した原因を分析することで、あなたが仕事や人生において何を大切にしているのか、すなわち「価値観」が明確になります。

例えば、チームで目標を達成した時にモチベーションが最高潮に達していたのであれば、「協調性」や「目標達成志向」があなたの重要な価値観であると言えるでしょう。

逆に、単調な作業で意欲が低下していたのであれば、「変化への挑戦」や「創造性」を求めているのかもしれません。

これらの明確になった価値観こそが、就職活動におけるあなたの「軸」となります。

数多くある企業の中から、どの企業が自分に本当に合っているのか、どのような働き方であれば長く活躍できるのかを判断する際の羅針盤として活用できます。

この軸を持つことで、企業選びに迷いがなくなり、一貫した志望動機を形成することができます。

思い出したエピソードを志望動機や自己PRなどで活用する

モチベーショングラフの作成過程で思い出した具体的なエピソードは、あなたの志望動機や自己PR、そして学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)を語る上で、非常に有効な材料となります。

単に「私は〇〇な強みがあります」と述べるだけでは抽象的ですが、グラフの特定のピークや谷に対応するエピソードを具体的に話すことで、あなたの言葉にリアリティと説得力が増します。

例えば、モチベーションが最高だった時期のエピソードを自己PRで使う場合、その時の状況、あなたがとった行動、直面した困難、そしてそれを乗り越えた結果と学びを詳細に語ることができます。

また、モチベーションが低下した時期のエピソードであれば、その原因を分析し、そこから何を学び、どのように改善したかを伝えることで、自己認識の深さや成長意欲を示すことができます。

エピソードをグラフと結びつけることで、あなたの内面的な変化や成長プロセスがより鮮明に伝わり、面接官に強い印象を与えることができるでしょう。

【モチベーショングラフ】モチベーショングラフに関する就活生のよくある質問

モチベーショングラフに関して就活生の方からよくいただく質問にも回答します。

弊社は就活エージェントを運営しているため、多くの就活生の方から毎日のように様々な質問をいただきます。

その中でもモチベーショングラフに関して特に多い質問について紹介するため、参考にしてみてください。

横軸の尺度はどのように設定するべきですか

モチベーショングラフの横軸の尺度は、自分が分析したい範囲や目的に応じて適切に設定することが重要です。

キャリア全体を振り返る場合は年単位で設定することが多いですが、特定の出来事、または特定の期間に焦点を当てたい場合には、月単位など、より細かい時間設定を用いることも有効です。

例えば、中学時代から現在までの期間を詳細に振り返りたい場合は、3ヶ月ごとなど細かく区分することで、より自己理解を深めることができます。

自分の目的や、特に焦点を当ててチェックしたい時期に応じて設定することを推奨します。

グラフが直線になる場合は分析ができていない証拠でしょうか

モチベーションが直線になった場合でも、必ずしも自己分析が全くできていないとは言い切れません。

しかし、深堀りが足りなかったり、視点が偏ってしまったりしている可能性は考えられます。

直線になってしまう原因は、モチベーションの変動を記録する際に出来事を浅く捉えている、もしくは感情の動きを正確に反映できていないことが挙げられます。

もう一度モチベーショングラフを見直し、重要な出来事やその時の感情をより細かく掘り下げてみましょう。

また、他の自己分析ツールやフィードバックを取り入れてみると、自分では気づかなかった感情の起伏や細かな変化が見えてくることもあります。

例えば「当時は特に意識していなかったけれども、実際にはストレスや達成感を感じていた」など、思いつくかもしれません。

また、家族や友人にその時期の自分の様子を聞くことで新たな視点が得られ、直線だったグラフに変化をつけられる場合もあります。

同じ時期にモチベーションの高いものと低いものが混在する場合どうすればいいですか

同じ時期にモチベーションの高いものと低いものが混在している場合「どちらが自分にとってより強い影響を与えているか」を考えることが有効です。

例えば、大学時代に部活動で大きな達成感を感じていた一方で、学業の成績が振るわず、モチベーションが低下していたならば、どちらの経験がその時期の自分にとって大きなウェイトを占めていたのかを整理してみてください。

影響の大きさを評価する際には、当時の自分がどちらにより多くの時間やエネルギーを割いていたか、どちらが感情的に強く残っているかを考えることを推奨します。

また、このような混在した状況を解消するために、グラフの横軸をより短いスパン、例えば月単位や週単位に分けてみると、それぞれのモチベーションの変動を細かく分けて記録するのも良いでしょう。

モチベーショングラフは手書きの方がいいですか

結論として、モチベーショングラフは基本的に手書きでなくても構いません。

しかし、モチベーショングラフの提出を求めてくる企業もあるため、そのような企業を受ける場合は手書きで書いた方が熱意が伝わりやすいというメリットもあります。

手書きでも、パソコンで作成した場合でも特に問題ないと思う企業も多いかもしれませんが、モチベーショングラフの提出を求めてくるということは熱意を重視している可能性が高いため、手書きの方が良いでしょう。

モチベーショングラフの提出が求められていない場合は、どちらでも構いません。

【モチベーショングラフ】就活エージェントに相談しよう!

モチベーショングラフを作成し、自己分析を深めることは、就職活動において非常に有効な手段です。

しかし、自分一人で過去の経験を客観的に分析したり、グラフから得られた洞察をどのように就職活動に活かせば良いか悩んだりすることもあるかもしれません。

そんな時は、就活エージェントのサポートを積極的に活用することをおすすめします。

「ジョブコミット」は、自己分析からES添削、面接対策、内定獲得後のサポートまですべて無料で提供しています!

就職活動を一人で行うのが不安な方、自分がやっている就職活動が正しいのか不安な方!ぜひ利用してみてください!

まとめ

今回はモチベーショングラフの活用方法について詳しく紹介しました。

モチベーショングラフは数ある自己分析ツールの中でも非常に有益なものではありますが、正しい活用方法については意外と理解できていない人も多いです。

そこで、本記事で紹介したモチベーショングラフの正しい活用方法を踏まえた上で、自己分析を行うことを推奨します。

弊社が提供しているテンプレートを活用すれば、さらに効率的に自己分析が進むため、興味がある方はぜひダウンロードして活用してみてください。