- ESで「挑戦したいこと」を聞かれた時の対処法

- 好印象につながるESの作り方

- 「挑戦したいこと」を回答する際の注意点

- ESで「挑戦したいこと」を聞かれた就活生

- 自分のESに自信が無い就活生

- より良いESを書きたい就活生

就職活動におけるエントリーシート(ES)や面接では、よく「入社後に挑戦したいこと」を尋ねられます。

この質問は、企業側が求職者の目標や志向を知り、企業と求職者の適性を確認する重要な機会です。

しかし、多くの就活生にとって、この質問に答えるのは容易ではありません。

社会人経験がない段階で「仕事を通じて何に挑戦したいか」を具体的に語ることは難しく感じるかもしれませんが、この質問に的確に答えることで、企業に対して自分の熱意と適性をアピールできます。

本記事では、企業が「挑戦したいこと」を尋ねる理由を分析し、回答の際に意識すべきポイントについて詳しく解説します。

目次[目次を全て表示する]

ESで挑戦したいことを聞かれたら何を答えるべきか

エントリーシートにおいて「挑戦したいこと」を問われた際には、企業側がどのような意図でこの質問をしているのかをしっかり理解し、的確な回答をすることが重要です。

この質問に対しては、自分自身の目標や志向性を明確にし、企業の求める人材像とマッチするような内容を意識して答える必要があります。

まずはこの質問に対して何を答えるべきかどうかをあらかじめ理解していきましょう。

入社後に挑戦したことと実現したいことの2つを答える

「挑戦したいこと」に関する質問に答える際には、単に「これがやりたい」という願望を述べるだけでは不十分です。

企業は、挑戦を通じてどのような成果を実現したいのか、具体的なゴールやビジョンも合わせて聞きたがっています。

そのため、回答の中で「挑戦したいこと」と「その挑戦を通じて実現したいこと」の両方を明確に述べることが求められます。

たとえば、挑戦したいこととして「新規事業の立ち上げ」を挙げた場合、その事業を通じて「市場に新たな価値を提供し、企業の成長に貢献する」ことが実現したいことである、といった形で答えると、より説得力が増します。

このように、挑戦の目的とそれに伴う成果をセットで考えることが、高評価につながります。

抽象的な内容ではなく具体的な回答をする

「挑戦したいこと」を答える際には、抽象的な表現を避け、具体的な内容をしっかりと示すことが大切です。

「人の役に立ちたい」「成長したい」といった漠然とした表現では、企業に自分の意図が正確に伝わらず、印象が薄くなってしまう可能性があります。

たとえば、「顧客満足度の向上を目指したい」という挑戦したいことを挙げるのであれば、具体的に「どのような施策を通じてそれを実現するのか」「どのような経験やスキルを活かしてそれを成し遂げるのか」といった具体的な要素を織り込むことが重要です。

このような具体的な表現を用いることで、企業側に「この人はしっかりと考えている」という印象を与えることができます。

志望動機とは異なる内容を答える

「挑戦したいこと」を答える際には、志望動機と内容が混同しないようにすることも重要です。

志望動機は「なぜその企業を選んだのか」を説明する場であり、「挑戦したいこと」は入社後に自分がどのように企業で活躍したいかを示す場です。

この二つは異なる目的を持っているため、それぞれの質問に対して別々の観点から回答を準備する必要があります。

たとえば、志望動機では企業の文化や理念に共感したことを強調する一方で、「挑戦したいこと」では具体的な業務やプロジェクトを通じてどのような役割を果たしたいのか、自分の目標を中心に据えて書くことが効果的です。

こうすることで、自分自身のキャリアビジョンと企業での役割が明確に伝わり、相手に好印象を与えることができます。

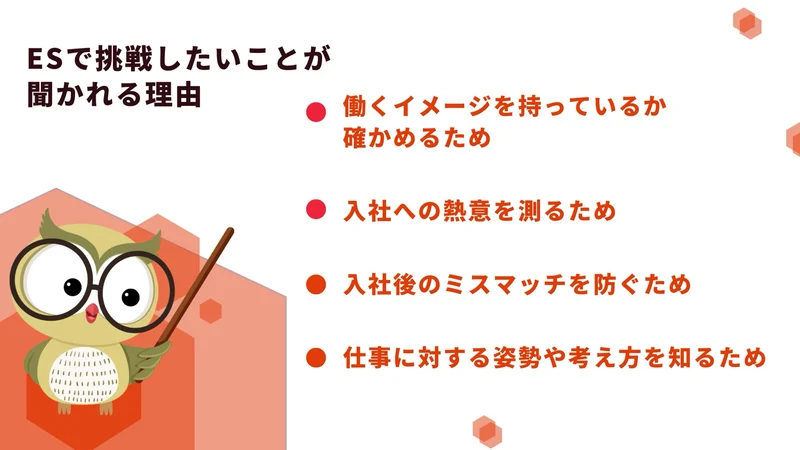

ESで挑戦したいことが聞かれる4つの理由

企業がESや面接で「入社後に挑戦したいこと」を尋ねるのは、就活生のスキルや適性だけでなく、仕事に対する姿勢や企業とのマッチ度を確かめるためです。

以下に、企業がこの質問をする具体的な理由を詳しく解説します。

入社後の働くイメージができているかを確かめるため

「入社後に挑戦したいこと」を尋ねる背景には、企業が求職者に対して「入社してどのように働きたいか」という具体的なイメージができているかを確認したいという意図があります。

仕事に対する具体的なイメージがあることは、単に業務に関する知識を持っているだけでなく、働く覚悟や責任感があることを示すものです。

企業は採用に際して「即戦力」となる人材だけでなく、会社の成長に貢献できる未来の人材を求めています。

したがって、ただ「働く」ということではなく、企業内で「どのように自分を成長させていくか」という視点を持っていることが重要です。

この問いに答えるためには、職種に対する具体的な理解が求められます。

例えば、営業職を希望するなら、営業の役割や求められるスキルを理解した上で、「どのように顧客に価値を提供し、会社の利益に貢献できるのか」を具体的に述べることが効果的です。

企業は「どのようにして組織の一員として働くイメージがあるのか」を確

認することで、求職者が社会人としての自覚を持っているかどうかを見極めようとしています。

入社への熱意を測るため

「入社後に挑戦したいこと」を問うもう一つの理由は、求職者の入社への熱意を測るためです。

企業は、自社で本気で働きたいと考えている人材を求めていますが、それは単に「志望度が高い」という表面的なものだけではありません。

具体的な挑戦内容を提示するためには、その企業の事業内容や企業理念、将来のビジョンについてのリサーチが必要です。

求職者がどれほどの時間と労力をかけて企業について学び、自分のやりたいことを企業の目標や方針とリンクさせているかが、入社意欲の高さを測る尺度となります。

また、企業によっては同じ業界でもビジョンや目指す方向性が異なるため、就活生が「その企業だからこそ挑戦したいこと」を持っているかが重要です。

具体例としては、IT企業への就活生が「貴社のAI技術を活用し、教育分野でのイノベーションに貢献したい」というような、業界と企業の特色を踏まえた挑戦内容を述べることで、企業が求める熱意と方向性が一致していると評価されるでしょう。

入社後のミスマッチを防ぐため

企業が「挑戦したいこと」を尋ねる理由には、入社後のミスマッチを防ぐ意図も含まれています。

企業と求職者の間で期待するキャリアパスや職務内容が異なる場合、早期離職のリスクが高まります。

新卒の早期離職は、企業にとってコスト面でもイメージ面でもマイナスです。

企業側は、この質問を通して、求職者が描いている「挑戦したいこと」が企業の業務内容や方針に適しているかどうかを見極めようとしています。

求職者側も、自分がその企業で長期的に働けるかどうかを見極めるチャンスと考えるとよいでしょう。

例えば、広告業界でデジタルマーケティングに挑戦したいと考えているなら、その企業がその分野に力を入れているか、あるいは成長余地があるかをリサーチしておくことが重要です。

自分が描く挑戦と企業の現状や将来展望が一致していることを確認することで、入社後のミスマッチを防ぎ、企業にとっても求職者にとっても満足のいく採用結果が得られます。

仕事に対する姿勢や考え方を知るため

企業は「挑戦したいこと」を通じて、求職者がどのような価値観や仕事観を持っているかを知ろうとしています。

この質問は、単に技術やスキルを評価するためのものではなく、むしろその人の内面や思考の根本にあるものを引き出すための手段です。

「挑戦したいこと」によって、どのような職業観や自己実現の方向性を持っているかが示されます。

たとえば、「お客様に感動を与えられる営業になりたい」という答えからは、顧客中心の価値観や、相手に寄り添う姿勢が見て取れます。

一方で、「技術革新を通じて社会問題を解決したい」という答えからは、社会貢献意識やイノベーションに対する情熱が読み取れます。

こうした価値観は、企業の文化や目指す方向性と一致するかどうか、職場に適応できるかどうかを見極めるための大切な要素です。

さらに、自己PRや志望動機と一貫した姿勢を持っていることが、信頼性や人柄の一貫性を高めるポイントともなります。

企業にとって、自社の文化や価値観と一致する人材は、長期的に見て職場への適応度が高く、安定した活躍が期待できます。

このように、求職者の「挑戦したいこと」に込められた価値観や姿勢を理解することで、企業はその人物が社風にマッチするかを判断しています。

ESで挑戦したいことを答える際のポイント

「入社後に挑戦したいこと」を答える際には、企業に対して自分の意欲や適性を効果的にアピールすることが重要です。

この質問を通じて、企業は就活生が入社後どのように成長し、企業にどのような貢献を果たしたいと考えているかを知りたいと思っています。

そのため、回答にはいくつかの工夫が必要です。

ここでは、「挑戦したいこと」を答える際の3つのポイントについて詳しく解説します。

挑戦の先に実現したい内容まで盛り込む

「挑戦したいこと」を述べる際には、単に「挑戦そのもの」を挙げるだけではなく、その挑戦を通じて「何を実現したいか」まで含めることが重要です。

挑戦が目的ではなく、挑戦の結果として得られる成果や成長が最終的な目標であることを伝えると、企業に対してより魅力的な印象を与えられます。

たとえば、「営業職で多くの契約を取れるようになりたい」といった表面的な挑戦ではなく、「顧客のニーズを正確に把握し、最適なソリューションを提案することで信頼を得て、長期的な関係を築きたい」と具体的に語ることで、企業に対する貢献意識や自己成長への意欲が伝わります。

このように「挑戦」から「実現したいこと」までを含めることで、企業に対する具体的なイメージを持たせることができます。

たとえば、IT企業への応募であれば、「AI技術を用いて業務効率を向上させ、企業全体の生産性向上に貢献したい」と述べることで、技術に対する知識とそれを活用した企業貢献の姿勢が伝わりやすくなります。

具体的な内容を回答する

「挑戦したいこと」に具体性を持たせることで、面接官に説得力のある回答を提供できます。

曖昧で抽象的な言葉よりも、実際の職務や業務内容を理解していることが感じられる具体的な回答のほうが、採用担当者にとっては信頼できる印象を与えます。

具体性を持たせるためには、その業界や職種に関するリサーチが必要です。

企業がどのような業務に力を入れているのか、どのようなスキルが求められるのかを理解した上で、自分がそれに対してどう貢献できるかを語ることが大切です。

例えば、企画職に応募する場合、「新規事業の開拓に挑戦したい」というだけでなく、「市場分析と消費者調査を基にした新たなニッチ市場の発掘を通じて、企業の売上拡大に貢献したい」と回答することで、企業側は具体的な挑戦のビジョンをイメージしやすくなります。

実際にどのようなスキルが必要かも考慮し、必要なスキルを身につけるためにどのような努力をしているのかも述べると、さらに説得力が増します。

志望動機とは異なる内容を回答する

「挑戦したいこと」と「志望動機」は混同しがちですが、異なる内容を述べることが求められます。

志望動機は企業への入社を希望する理由や企業に対する興味を表すものですが、挑戦したいことは「企業で具体的にどのような業務に挑戦し、どのように成長したいか」を語る場です。

志望動機は企業の価値観や方針に共感し、その一員として働きたい意志を表しますが、挑戦したいことはそれを踏まえて自分がどのように企業に貢献し、自己実現を図りたいかを示すことになります。

たとえば、志望動機では「環境に配慮した製品開発に注力している点に共感した」という内容であっても、挑戦したいことでは「製品開発の過程で自分の知識を活かし、持続可能な製品をさらに市場に普及させるために貢献したい」という形で述べるとよいでしょう。

志望動機が企業の魅力を語るものである一方、挑戦したいことは自分の目標を企業の中でどのように実現するかを語るものであるため、この違いを意識して回答を作成することが大切です。

ESで書く挑戦したいことが見つからない時は?

「入社後に挑戦したいこと」はESや面接で重要な質問項目のひとつですが、社会経験が少ない就活生にとって具体的に考えるのは容易ではありません。

明確なビジョンが描けないと、どうしても回答が曖昧になりがちです。

そこで、挑戦したいことが見つからないときに役立つ方法を5つ紹介します。

これらの方法を試してみることで、自分の適性や目指すべき方向性がクリアになり、企業が求める具体的な「挑戦」が見つかりやすくなるでしょう。

① 自分の強みが活かせることは何かを考える

「挑戦したいこと」を考える第一歩として、まずは「自分の強みが活かせることは何か」を考えることが効果的です。

企業は就活生が自社に対してどのような価値を提供できるかに注目しているため、自己理解を深め、自分が得意とする分野やスキルを企業でどう活かすかを見つけることが求められます。

まず、自分がこれまでの学業やアルバイト、サークル活動などで得意としてきたことや成果を出せた場面を振り返り、その中から「自分の強み」を明確にしましょう。

そして、その強みが企業でどのように活かされるかを考えます。

たとえば、「コミュニケーション能力が高い」「プレゼンテーションが得意」「リーダーシップがある」などのスキルがあれば、それを活かせる職種や業務を見つけ、それを基に挑戦したいことを設定できます。

企業側も、就活生が「自分の持ち味を活かしつつ、会社にどのように貢献できるか」を理解している姿勢を評価します。

自己分析を行い、強みが活かせる場面を具体的に設定することで、採用担当者にとっても現実的で信頼性のある挑戦内容を伝えることができるでしょう。

② 自分がなりたい姿から逆算してみる

「挑戦したいこと」を考えるもう一つの方法は、「自分が将来どのような社会人になりたいか」というビジョンから逆算して考える方法です。

多くの企業が求めているのは、即戦力となる人材だけでなく、将来的な成長やビジョンを持っている人材です。

そのため、自分が目指す社会人像やキャリアビジョンを明確にし、そのために必要な挑戦を考えると、面接でも具体的で説得力のある回答ができます。

まず、「5年後、10年後にどのようなスキルを身につけ、どのような役割を果たしたいのか」を描いてみましょう。

そこから逆算して、今の自分に足りないスキルや経験を埋めるための挑戦として、企業で取り組みたいことを見つけるのです。

たとえば、リーダーシップを発揮するマネージャーを目指すなら、今はその基礎となる「チームワーク力」や「コミュニケーション力」を強化するために、チームでプロジェクトを遂行する仕事を経験したいと答えるのも良いでしょう。

このように逆算することで、「挑戦したいこと」を具体化でき、採用担当者に「目標達成のために計画的に取り組む姿勢がある」という思いを伝えられます。

また、長期的なキャリアビジョンを持っていることが示されるため、入社後も主体的に成長し続ける意欲が伝わり、好印象を与えやすくなります。

③ 企業説明会に参加し、業務内容を知る

企業説明会は、企業が提供する業務内容や成長戦略、社風などを直接知る貴重な機会です。

特に、志望する企業や業界がまだ定まっていない場合や、自分がどのような職種に興味を持っているかがはっきりしない場合には、さまざまな企業の説明会に参加し、業界や職種に関する理解を深めることが大いに役立ちます。

説明会では、企業の具体的なビジョンや事業の方向性、さらにはどのようなスキルや価値観が求められているかが説明されるため、入社後にどのようなことに挑戦できるかをイメージしやすくなります。

また、説明会では担当者に直接質問できる機会もあります。

実際の業務内容について詳しく聞いたり、活躍する社員の特徴などを確認することで、企業が求める人物像やスキルが明確になり、自分がその企業でどのように挑戦できるかの具体的なイメージが湧きやすくなるでしょう。

企業説明会は情報収集だけでなく、求職者が自分の適性に気づき、目標を明確化する場でもあります。

説明会で得た知識や考えを基に、入社後に挑戦したいことを考えることで、面接の場でも企業の求める人材像と一致する魅力的な回答ができるようになります。

④ 志望する企業が持つ理念を調べる

企業が掲げる理念やビジョンを深く理解し、それに共感することで、自分がその企業で挑戦したい内容を見出せることがあります。

企業理念やビジョンは、その会社が社会でどのような役割を果たそうとしているのか、またはどのような方向性を目指しているのかを示しています。

その理念に共感し、それに基づいて自分が何に挑戦したいかを考えると、より説得力のある志望理由が作れます。

たとえば、ある企業が「社会問題の解決」をミッションとして掲げている場合、その理念に共感して「社会課題の解決に貢献したい」という挑戦内容を考えられるでしょう。

また、企業理念に基づいた挑戦内容を考えることで、企業側も求職者の志望度が高く、価値観や目指す方向が一致していると感じやすくなります。

このように企業の理念やビジョンに基づいた挑戦を提案することは、面接でも一貫性があり、好意的に受け取られやすいアプローチです。

⑤ OB・OG訪問を通して、企業について詳しく知る

実際にその企業で働いている先輩社員、特にOB・OGの方々を訪問して話を聞くことで、企業についての理解が大きく深まります。

OB・OG訪問は、就活生が知りたい情報だけでなく、実際の業務内容や職場の雰囲気、企業での挑戦について具体的なエピソードを聞けるため、志望企業でどのように働き、どのように成長したいかをイメージするのに役立ちます。

OB・OGからは、公式には公開されていないような企業の風土やリアルな業務内容について聞けることが多いため、面接での回答に説得力が増します。

また、OB・OGの方々が企業で直面している課題や挑戦、そこで得た教訓を聞くことで、自分もその挑戦に参加し、成長したいという強い意志を伝えられるでしょう。

OB・OG訪問を通じて得た情報を基に、「自分がその企業で実現したいこと」をリアルに描けるようになるため、企業側からも前向きな評価を得やすくなります。

企業がES「挑戦したいこと」を見るうえで重要視するポイント

企業がESで「挑戦したいこと」を問う背景には、単に求職者の意欲や意向を確認するだけでなく、企業の価値観やビジョンに共感し、それを実現する意志があるかを確認する意図があります。

企業は自社の成長や発展を共に担える人材を求めているため、「挑戦したいこと」の回答には、企業が求める人材像や方向性と一致した要素が含まれていることが重要です。

以下に、企業が「挑戦したいこと」の内容を評価する際に重視する5つのポイントを解説します。

これらの視点を理解し、回答に反映することで、企業に強い印象を残せる魅力的なESを作成するための指針となるでしょう。

企業が持つビジョンと方向性が一致しているか

企業が最も重要視するのは、求職者が自社のビジョンや方向性に共感し、その目標に共に向かっていけるかどうかです。

ビジョンとは企業が長期的に目指している理想の姿であり、これを共有することができる人材は、入社後も高いモチベーションを持って働くことが期待できます。

そのため、ESで「挑戦したいこと」を問う際には、就活生の目標が企業のビジョンや方針と一致しているかが重要な判断材料となります。

たとえば、社会貢献を重視する企業であれば、就活生が「社会課題を解決することで人々の生活を向上させたい」という意識を持ち、その企業のビジョンに沿った挑戦内容を掲げていることが好意的に受け止められるでしょう。

企業は、自社が成し遂げたい目標を具体化してくれる人材を求めているため、就活生がどのようにビジョンに貢献し、自分の挑戦と結びつけるかが大切です。

また、求職者にとっても、企業のビジョンや方向性に合った挑戦を考えることで、入社後に自身の成長を実感しながら働くことが可能になります。

自分が企業の一員としてどのように貢献し、そのビジョンを実現するために挑戦するのかを具体的に表現することで、企業の方向性と自分の目標が一致していることが採用担当者に伝わり、強い印象を残すことができます。

企業が持つ事業で実現可能な内容か

「挑戦したいこと」がどれだけ志の高いものであっても、企業が実際に展開している事業や業務内容とかけ離れている場合、実現可能性が低いため、企業側に受け入れられにくくなります。

企業は自社のリソースや事業領域を踏まえたうえで、実現可能な内容を志望者が提案しているかを重視しています。

そのため、就活生の「挑戦したいこと」が企業の業務内容や事業戦略に適しているかどうかを確認することがポイントとなります。

たとえば、製造業で品質管理に携わる職種を希望する場合、「製品の品質を向上させ、顧客満足度を高める」といったテーマに沿った挑戦内容が現実的であり、企業の期待に合致する回答となります。

企業における実際の業務や事業内容をリサーチし、そこでどのような挑戦が可能かを理解したうえで、自分の目標とリンクさせた内容を述べることが大切です。

このように、企業の事業領域に適した現実的な内容を盛り込むことで、「就活生は自分の目標と企業の環境を考慮し、適切な挑戦内容を設定している」という印象を与え、より高く評価されやすくなります。

仕事に対する姿勢が社風としているか

企業は「挑戦したいこと」から、就活生が仕事に対してどのような姿勢や価値観を持っているかを把握しようとしています。

これは、就活生が会社の社風や価値観と一致するかどうかを判断するうえで非常に重要な要素です。

社風とは企業の文化や働くうえでの姿勢を指し、この社風にフィットするかどうかは、入社後の適応力や持続的な成長に大きく影響します。

たとえば、チームワークを大切にし、協力し合って成果を上げることを重視する企業であれば、「他者と協力し、共に目標を達成する姿勢」を持っている就活生が高く評価されます。

また、競争や個人の成果を重んじる企業であれば、個人のスキルを活かしてリーダーシップを発揮することに意欲的である姿勢が好意的に受け止められます。

このように、仕事への姿勢を企業の社風や価値観に合わせて回答することで、「この就活生は自社の文化にマッチする人材だ」という印象を強く与えることができ、採用につながる可能性が高まります。

取り組みたい仕事内容まで調べられているか

企業は就活生が「挑戦したいこと」として挙げている内容について、どれだけ具体的に理解しているかを確認しています。

単なる理想や憧れに終わらず、現実に企業でどのような業務に携わり、何を達成しようとしているのかが明確であるほど、企業にとって魅力的な人材と映ります。

そのため、企業での仕事内容や求められるスキルについて事前にリサーチし、それを踏まえた具体的な回答を求められます。

就活生が取り組みたい仕事内容を深く理解し、そこで必要とされる知識やスキルを把握していることは、企業研究が十分に行われている証拠となります。

採用担当者もそのような就活生に対して信頼感を持ちやすくなり、入社後の活躍が期待できる人材として評価します。

入社後に直面する具体的な業務内容について理解を深め、それに基づいた挑戦内容を述べることで、説得力が増し、企業の期待に応えられる人材であることを印象づけることができます。

実現に向けて努力できるかどうか

「挑戦したいこと」の実現には、現時点で自分に不足しているスキルや経験を補う努力が必要です。

企業は、就活生が挑戦したいことに対する強い意欲を持ち、その実現に向けて現在どのような準備を行っているか、そして継続的に努力を重ねられるかを重視しています。

就活生が挑戦を実現するために具体的なアクションを起こしているか、足りないスキルをどう補おうとしているかを明確に示すことで、企業は「入社後も成長し続ける人材」というポテンシャルを評価します。

たとえば、自己学習でスキル向上に励んでいる、関連分野のインターンシップやボランティア活動を行っているといった具体的な努力を述べると、採用担当者に対して挑戦したいことに真剣に取り組む姿勢が伝わります。

このような前向きな努力は、単なる言葉ではなく、行動に基づいた挑戦意識を示しており、企業に対して大きな安心感と信頼感を与えることができるのです。

挑戦したいことが収益化につながるかどうか

企業が「挑戦したいこと」を評価する際、特に注目するのはその挑戦が会社の利益や成長にどのように寄与するかです。

ビジネスの本質は、収益を上げることによって持続的に成長し、社会に価値を提供することにあります。

そのため、就活生が提案する挑戦が収益化の可能性を含んでいるかどうかは、非常に重要なポイントです。

たとえば、「新規事業の立ち上げ」という挑戦を挙げる際には、具体的にどのような市場ニーズを満たすのか、その結果としてどのように企業の売上や利益に貢献できるのかを考える必要があります。

単なる理想論ではなく、具体的なビジネスプランや市場分析をもとにして、自分の挑戦したいことがどのように企業の収益に直結するかを示すことで、説得力のあるアピールが可能になります。

挑戦したいことが社会問題を解決するか

また重要な視点として挙げられるのは、「挑戦したいこと」が社会問題の解決につながるかどうかです。

現代の企業は、単に利益を追求するだけでなく、社会的責任を果たすことが求められています。

そのため、就活生が挑戦したいこととして挙げる内容が、社会的な意義を持ち、持続可能な社会づくりに貢献できるものであるかどうかは、企業にとって大きな評価ポイントとなります。

例えば、環境問題の解決を目指した新製品の開発や、地域社会の活性化を目的としたプロジェクトの提案など、社会の課題に直結する挑戦を示すことで、就活生が社会的な視野を持ち、企業を通じてその課題に取り組む意志があることをアピールできます。

これにより、企業は就活生が単なる利益追求ではなく、社会的な価値の創造に貢献できる人材であると判断します。

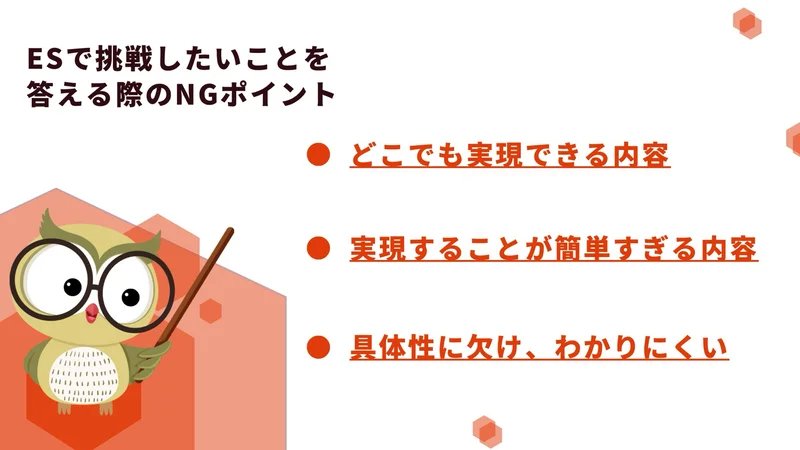

ESで挑戦したいことを答える際のNGポイント

ESで「挑戦したいこと」を答える際、熱意を持ってアピールしたつもりが、実は企業側から見ると評価を下げるポイントになってしまうことがあります。

ここでは、特に避けるべき3つのNGポイントについて解説します。

これらの点に注意し、具体的で魅力的な挑戦内容を回答することで、企業に響くエントリーシートを作成するための助けになるでしょう。

どこでも実現できる内容

ESでの挑戦内容としてありがちなNGポイントは、「どこでも実現できる内容」を掲げてしまうことです。

企業は、自社でしか経験できない独自の業務や役割に意欲を持つ就活生を求めており、他の会社でもできる内容では「この会社でなければならない理由」が伝わりにくくなります。

たとえば、「営業で顧客に満足してもらう仕事がしたい」や「企画を通じて会社の成長に貢献したい」など、どの企業でも通用するような内容では、企業独自の特徴や業務内容への理解が浅い印象を与えてしまいます。

これを避けるためには、企業独自の事業内容や課題、方針について調べ、それに関連した具体的な挑戦を盛り込むことが大切です。

企業のビジョンや戦略に合わせた内容を考えることで、「この企業だからこそ実現したい挑戦」であることを明確に伝えることができます。

実現することが簡単すぎる内容

「挑戦したいこと」があまりにも容易に達成できる内容だと、意欲の欠如や、成長意識の薄さが感じられてしまいます。

企業が「挑戦」を問うのは、就活生がどのように困難に立ち向かい、成長を求める意欲があるかを見たいからです。

そのため、誰でも簡単に達成できそうな内容や、短期間で終わるような小規模な目標を挙げてしまうと、「チャレンジ精神が乏しい」と評価される可能性があります。

避けるためには、企業での業務を深く理解し、業務上の課題や目指すべき目標に対して、どのような困難があるかをイメージすることが重要です。

たとえば、短期的に解決できる課題よりも、少し長期的で達成までに努力を要する内容を設定することが、前向きな姿勢をアピールするために有効です。

実現までに努力が必要で、達成した際に成長を感じられるような内容を掲げることで、企業にとっても「意欲のある人材」として認識されやすくなります。

具体性に欠け、わかりにくい

「挑戦したいこと」が曖昧で具体性に欠けると、企業に対して説得力のあるメッセージを伝えることが難しくなります。

具体性のない回答は、意欲や理解が不足しているように感じられ、「本当にその業務に対して興味があるのか」と疑問を抱かせてしまいます。

たとえば、「営業で成功したい」「成長したい」など、漠然とした目標では、企業側はどのように貢献してくれるのかがイメージできません。

企業に伝わりやすくするためには、「なぜその挑戦をしたいのか」「どのようにして実現するつもりか」を具体的に説明することが重要です。

例えば、どのようなスキルを使い、どのような手法を通じて目標を達成したいのかを詳細に示すことで、採用担当者にとっても理解しやすくなり、説得力のある回答となります。

また、実現のために今から行っている努力や具体的な計画も併せて伝えると、より明確で印象に残りやすい回答になります。

ESで聞かれる挑戦したいことの回答を作る4ステップ

エントリーシートで「挑戦したいこと」を問われた際、ただ漠然とした理想や願望を述べるだけでは、企業に十分なアピールができません。

そこで、効果的な回答を作成するためには、明確な構成に基づいて順序立てて考えることが重要です。

ここでは、ESにおける「挑戦したいこと」の回答を作るための4つのステップを解説します。

①挑戦したいことをはじめに述べる

回答の最初に、まず「挑戦したいこと」を明確に述べることが大切です。

この部分で、自分が何を成し遂げたいのかを一言で示すことで、採用担当者の関心を引き、具体的な話へとスムーズに進めることができます。

簡潔かつ端的に、自分が目指す挑戦を明示することで、最初のインパクトを与えることができます。

私が挑戦したいことは、貴社の新規事業開発を通じて、未開拓市場での新たな価値創造を実現することです。

このように、挑戦したいことを明確にすることで、後の説明がより説得力を持つようになります。

②挑戦したい理由・そう考えたきっかけを述べる

次に、なぜその「挑戦したいこと」を選んだのか、その理由やきっかけを具体的に述べます。

この部分では、自分の過去の経験や考え方、価値観がどのようにその挑戦に結びついているのかを詳しく説明します。

採用担当者にとっては、応募者の人となりや価値観を理解するための重要な要素となります。

大学時代に参加したインターンシップで、未開拓市場における新規事業の立ち上げを目指すプロジェクトに関わった経験があります。

具体的なエピソードを交えることで、挑戦したいことに対する熱意とその背景を効果的に伝えることができます。

③入社後にどのように挑戦したいかを具体的に述べる

次に、入社後にどのようにその挑戦を具体的に実現したいのかを述べます。

ここでは、企業での具体的な業務やプロジェクト、ポジションなどを挙げ、どのようにして自分の挑戦を具現化していくのかを説明します。

この段階で、企業の業務内容や事業戦略を深く理解していることを示すと、説得力が増します。

入社後は貴社の新規事業開発部門に配属され、特に未開拓市場への進出に注力したいと考えています。

市場調査からプロジェクトの立ち上げ、現地でのパートナーシップ構築まで一貫して携わり、新たな市場での成功を目指したいです。

具体的な行動計画を示すことで、自分の挑戦が現実的であることを強調できます。

④挑戦した結果何を得たいかで締めくくる

最後に、挑戦を通じて得たい成果や目標を締めくくりとして述べます。

この部分では、自分がどのような成果を目指しているのか、またその挑戦が自分や企業にとってどのような価値をもたらすのかを具体的に説明します。

この締めくくりがしっかりしていると、全体の回答が一貫性を持ち、説得力が高まります。

この挑戦を通じて、貴社における新たな市場の開拓と事業の拡大に貢献するとともに、自身もプロジェクトリーダーとして成長し、将来的にはグローバルに活躍できる人材を目指します

挑戦の結果としての自己成長や企業への貢献を明確に述べることで、採用担当者に好印象を与えることができます。

ES「挑戦したいこと」の例文10選

就職活動で「入社後に挑戦したいこと」を問われた際、企業の期待に応え、志望する職種や業界にマッチした具体的な目標を示すことが求められます。

以下では、10の職種・業界別に挑戦したいことの例文を紹介します。

これらの例文を参考に、各業界や職種の特性に応じた挑戦の内容を考え、自身の経験やスキルを盛り込んで企業へ熱意を伝えましょう。

例文①職種別:営業

学生時代に地域のカフェでアルバイトをしていた際、常連のお客様とコミュニケーションを重ねることで、彼らの好みやニーズを把握し、接客の質を向上させることができました。

特に、SNSを活用して地域の方々が求めるメニューやイベントを調査し、その意見を反映することで、売上が向上した経験があります。

この経験から、営業活動においても顧客との関係構築が成果に直結することを学びました。

貴社は地域に根差したサービス展開で知られており、私はその営業チームにおいて、地元住民のニーズを深く理解し、地域特有の文化や価値観を尊重した営業スタイルを確立したいと考えています。

具体的には、地域イベントの企画・運営に携わり、貴社の商品やサービスが地域社会にどのように役立つのかを広める活動を行いたいです。

また、顧客フィードバックのデータをもとに、製品やサービス改善の提案を行い、貴社が地域社会でより一層必要とされる存在となることを目指します。

例文②職種別:企画

大学でのマーケティングプロジェクトにおいて、新しい顧客層をターゲットにした商品の企画から販売計画までをチームで実行し、その中で市場調査の重要性を痛感しました。

特に、消費者ニーズを見極め、どのように製品に反映させるかを学んだことで、消費者心理への理解が深まりました。

貴社は、特に〇〇市場において革新的な商品を生み出すことで定評があり、その一員として市場のニーズを満たすだけでなく、潜在ニーズを先取りする企画を実現したいと考えています。

具体的には、ターゲット市場での消費者行動のデータ収集を行い、インサイトを基に新規事業の提案書を作成し、テストマーケティングやフィードバック収集を通して、改善・拡充を繰り返すプロセスを自ら推進したいです。

そして、最終的には貴社のブランド価値向上に貢献する商品を企画・開発し、社内外から評価される企画職を目指します。

例文③職種別:事務

学生時代、部活動のマネージャーとして年間数十回の試合の調整と進行管理を任されており、効率的な業務遂行のためにスケジュール管理や情報共有システムの構築に力を入れてきました。

この経験を通じて、業務を円滑に進めるためには事前準備と管理体制の整備が必要不可欠であることを学びました。

貴社は〇〇分野での営業力に定評があり、バックオフィスのサポートが営業チームの生産性を左右する重要な役割を果たしていると理解しています。

私はこのような環境で、事務職としてチーム全体の生産性を高める役割を担いたいと考えています。

具体的には、業務プロセスの分析を行い、デジタルツールを活用したタスク管理や、ドキュメント管理システムの導入を通して、営業スタッフが迅速かつ的確に情報へアクセスできる環境を整え、最適なサポート体制の構築に貢献したいです。

例文④業界別:コンサルティング

大学でプログラミングを専攻し、企業インターンではデータ分析と業務改善プロジェクトに関わりました。

この経験から、IT導入が企業の生産性向上に与えるインパクトを実感しましたが、一方で、IT知識が乏しい企業が多くの課題に直面していることも痛感しました。

貴社はそのコンサルティング力で定評があり、IT導入支援で多くの企業に貢献しています。

私は、クライアント企業の課題を丁寧にヒアリングし、各社に最適なITソリューションを提案できるコンサルタントを目指したいです。

具体的には、IT導入のプロセスを通じて従業員の理解を深めるための研修やワークショップを実施し、導入したシステムを最大限活用できるよう支援することで、クライアントの業務改善と持続的成長に寄与したいです。

例文⑤業界別:商社

学生時代の海外インターンで現地の企業とのプロジェクトに参加し、異文化におけるビジネス展開の難しさとやりがいを実感しました。

特に、現地の文化や消費者心理を理解することが、ビジネス成功の鍵となることを学びました。

貴社はアジア市場で強力なネットワークを持ち、そのリソースを活かして現地での市場拡大を目指していると理解しています。

私は、現地のニーズを深く理解し、そのニーズに応じた商品やサービスを提供することで、貴社のブランド価値向上に貢献したいです。

具体的には、現地パートナーとの協力体制を強化し、現地の消費者に親しまれる商品を拡販することで、貴社のアジア市場における地位を一層確固たるものにしたいです。

例文⑥業界別:金融

大学で経済学を学ぶ中で、将来の安定した生活のためには早い段階からの資産形成が重要であることを痛感しました。

しかし、日本では若年層の金融リテラシーが低く、資産形成や投資に対する理解が不足している現状があり、これが将来の生活設計に大きな影響を与えていると感じています。

この課題に対して、私が金融業界で解決策を提供できればと強く考えるようになりました。

貴社は多様な金融商品を取り揃えており、特に顧客教育プログラムに注力している点に魅力を感じています。

若年層向けの投資セミナーやオンライン学習プラットフォームの開発を提案し、資産運用の基礎知識から個人の目標に合った運用プランまでをトータルでサポートするプログラムを企画・運営したいと考えています。

具体的には、大学生や社会人1年目向けに投資の初歩を学べるオンライン講座を提供し、シミュレーションや自己診断ツールを通じてリスクやリターンについて理解を深めることができるような仕組みを作りたいです。

また、リアルな投資体験を通して学べる少額投資プログラムの提供も検討し、若年層が「自立した資産形成」を実現できるようにしたいと考えています。

この取り組みにより、長期的に貴社の顧客基盤の強化に貢献することが目標です。

例文⑦業界別:広告・マスコミ

大学でマーケティング戦略を学ぶ中で、消費者の心理や行動に基づいたターゲティングが、広告の効果に大きな影響を与えることを理解しました。

また、ターゲット層の特性に合わせたアプローチが欠かせないという重要性を、プロジェクトを通じて実感しました。

貴社はデジタルマーケティングの分野において最新の技術を活用しており、私もこの環境で革新的な広告キャンペーンに関わりたいと考えています。

具体的には、SNSや動画広告を活用して、消費者の属性や関心に基づく細かいターゲティングを実施し、リアルタイムでのデータ分析を行うことで、広告効果を最大化したいです。

また、キャンペーンの反響やエンゲージメントを測定し、ターゲット層がどのように反応するのかをリアルタイムで分析しながら広告内容を最適化することにも挑戦したいです。

さらに、インフルエンサーを活用したコンテンツマーケティングや、ユーザーが自発的に参加したくなるようなキャンペーンの企画・運営を行い、消費者とのつながりを深めてブランド認知度を高めることを目指しています。

例文⑧業界別:メーカー

大学で環境科学を専攻し、資源の限界や環境への影響を最小限に抑える取り組みの重要性を学びました。

特にリサイクル素材の利用やエネルギー効率の向上が環境保全に大きな役割を果たすことを実感し、企業活動においてもこれが不可欠であると感じています。

貴社は業界で環境保護を重視し、環境に配慮した製品作りに定評があるため、その一員として私も貢献したいと考えています。

具体的には、リサイクル素材を使用した新たな製品の開発に加え、エネルギー効率の良い生産設備の導入といったプロジェクトに携わりたいです。

また、製造プロセスにおける廃棄物の削減やリサイクル率向上のための仕組み作りを提案し、貴社の環境負荷を軽減させる活動に積極的に関わりたいと考えています。

最終的には、消費者が環境に配慮した製品を選ぶことで、貴社の製品が社会に価値をもたらす存在となるような企業活動を支えていきたいです。

例文⑨業界別:IT

大学でデータサイエンスとプログラミングを学び、AI技術がビジネスに与える効率化や精度向上の効果に大きな可能性を感じました。

データを活用した意思決定のサポートやプロセスの自動化において、企業の競争力を高める手段としてAIの活用が非常に重要だと考えています。

貴社はデータドリブンなアプローチを強みとしており、私もそのチームの一員として貢献したいと考えています。

具体的には、クライアントの業務データをAIで解析し、業務フローの可視化と最適化を実現するツールの開発を行いたいです。

また、予測分析を用いて、在庫管理やリスク管理の分野での効率化にも寄与し、企業の意思決定がデータに基づいたものとなるよう支援したいです。

さらに、クライアントと密にコミュニケーションを図り、AI導入後も継続的なフィードバックを収集して改善を重ね、より高度な業務改善の実現を目指します。

例文⑩業界別:不動産

大学で都市計画を学び、住みやすい街づくりには地域特性や住民のニーズを考慮した開発が不可欠であることを学びました。

特に、日本では少子高齢化が進む中で、都市開発の在り方が問われており、住民が暮らしやすい環境を作り出すことが重要だと感じています。

貴社は地域密着型のプロジェクトを多数手がけており、私はその一員として、地域社会の活性化に貢献したいと考えています。

具体的には、地域住民と意見交換を行い、彼らのニーズや希望に応える形での住宅開発や商業施設の整備を進めたいと考えています。

また、地域資源を活用したサステナブルな建築資材の導入や、エネルギー効率の良い施設設計など、環境負荷を抑えた開発を実現することを目指しています。

そして、地域の人々が安心して住める街づくりを進めることで、貴社のブランド価値を高めると同時に、社会全体の持続可能な発展に貢献したいと考えています。

【番外編】「これからの人生で挑戦したいこと」をESで聞かれたら?

エントリーシートでは、入社後に挑戦したいことだけでなく、「これからの人生で挑戦したいこと」を問われる場合もあります。

就活生がどのようなビジョンを持ち、企業との適性をアピールできるかを見られる重要な質問です。

企業がこの質問を通じて求めていることを理解し、効果的な回答を作成するポイントを押さえましょう。

企業が聞く意図

企業が「これからの人生で挑戦したいこと」を質問するのは、主に3つの意図があります。

まず、企業と就活生の間でミスマッチを防ぐことが目的です。

企業は自社の理念や業務内容に合った人材を求めているため、就活生がどんな挑戦を目指しているのかを確認し、適切な人材かどうかを判断します。

また、就活生の志望度の高さを測るためでもあります。

具体的な挑戦内容を示せる応募者は、企業に対する関心が高いと捉えられるからです。

さらに、就活生が将来のビジョンを持っているかを確認するための質問でもあります。

長期的な視点で考え、どのようにキャリアを築いていきたいかを見極めたいのです。

ESで回答を作る際のポイント

「これからの人生で挑戦したいこと」に対する回答を作成する際には、具体性と実現可能性が重要です。

最初に結論を明確に示し、その後に具体的な行動計画や背景を説明する構成が効果的です。

また、志望企業でその挑戦が実現可能であることを示すため、企業の特徴や事業内容と自分の目標を結びつけることが大切です。

入社後の具体的な行動や計画を述べることで、信憑性の高いビジョンを描くことができます。

例文を参考にしよう

これからの人生で挑戦したいことは、持続可能な食品市場の拡大に貢献することです。

私は大学時代、食品ロス削減に取り組むプロジェクトに参加し、持続可能な社会の実現に深い関心を抱くようになりました。

御社の環境に配慮した商品開発と市場拡大への積極的な取り組みに感銘を受け、営業職として消費者との信頼関係を築き、持続可能な食品市場の拡大に寄与したいと考えています。

将来的には、新しい市場を開拓し、御社の商品をより多くの人々に届けることで、社会全体の意識を変えていく役割を果たしたいと願っています。

私がこれから挑戦したいことは、医療分野での革新的な技術開発を通じて、多くの患者の生活を改善することです。

学生時代に医療機器の研究を行った際、患者さんの声に触れ、医療技術の可能性に大きな希望を感じました。

御社が先進的な医療機器の開発に注力していることを知り、その技術を更に進化させることで、患者さんにより良い生活を提供したいと考えています。

入社後は、研究開発において新たな技術の導入を推進し、チームとともに世界に誇れる製品を生み出していきたいです。

将来的には、国際的な医療の現場で活用される技術の開発をリードする存在になりたいと思っています。

これからの人生で挑戦したいことは、地元地域の中小企業を支援し、地域経済の発展に寄与することです。

私は京都で生まれ育ち、地元の伝統や文化に強い愛着を感じています。

しかし、近年では商店街の衰退や高齢化が進む中、地域の活性化が急務であると実感しています。

御行が長年にわたり地域経済を支えてきたことに感銘を受け、融資を通じて中小企業の成長を支援し、地域の活力を取り戻すことに貢献したいと考えています。

入社後は、地元企業との連携を深め、独自の融資プランを提案することで、地域に新たな価値を創出したいです。

最終的には、地元から全国的な企業を育成し、京都の経済を牽引する存在となることを目指しています。

「挑戦したいこと」のNG例文

「入社後に挑戦したいこと」は、自己PRの絶好の機会ですが、伝え方一つで評価が大きく分かれる項目でもあります。

内容が企業の方向性と合っていなかったり、自分本位な希望に終始してしまったりすると、企業研究不足や意欲の低さを疑われかねません。

自分では良い内容だと思っていても、採用担当者には「うちの会社でなくても良いのでは?」と思われてしまうことも。

ここでは、そうした評価を下げてしまう可能性のある回答の典型的なパターンを解説します。

自身の回答が当てはまっていないか、提出前に必ず確認しましょう。

NG例文①:抽象的で意欲が伝わりきらない

【解説】 「成長したい」という意欲は悪くありませんが、これでは「会社を自己成長の場として利用したい」という印象を与えかねません。

企業は、自社の利益に貢献してくれる人材を求めています。

どのように成長し、その結果として会社にどう貢献できるのかという視点がなければ、採用担当者には響きません。

NG例文②:どの企業でも言えてしまう

【解説】 営業職を目指す学生にありがちな回答ですが、「なぜこの会社でトップセールスになりたいのか」という最も重要な点が欠けています。

これでは、企業研究が不十分で、誰にでも同じことを言っているのではないかと思われてしまいます。

その企業の製品やサービス、顧客層、営業スタイルなどに触れた上で、挑戦したいことを語る必要があります。

NG例文③:現実的でない・役割を理解していない

【解説】 意欲は非常に高いですが、新入社員の役割を理解していない、現実離れした目標だと思われる可能性が高いです。

まずは配属された部署で基礎的な業務を学び、着実に成果を出すことが求められます。

大きな目標を語る場合でも、「まずは〇〇の業務で経験を積み、将来的には〜」といったように、段階的かつ現実的なキャリアプランを示すことが大切です。

まとめ

面接で「入社後に挑戦したいこと」を問われた際、企業が評価するのは、就活生がいかに具体的かつ現実的なプランを持ち、企業が求める人物像とどれほど一致しているかです。

この質問に対する回答は、就活生が入社後どのように活躍し、貢献しようとしているかを明確に示す機会です。

曖昧な回答ではなく、目標や具体的なアクションプランを含めることで、志望動機の強さや企業理解の深さを伝えられるかがポイントとなります。

「入社後に挑戦したいこと」は、就活生のビジョンと企業とのマッチングを示す絶好のチャンスです。

企業の特徴や業界の課題を理解し、自分の過去の経験やスキルと照らし合わせたうえで、具体的なプランを立てることで面接官に深い印象を与えることができるでしょう。

また、自己成長と企業・社会への貢献を両立させた回答を通して、プロフェッショナルとしての視野と熱意を効果的にアピールすることが、好印象につながります。

監修者:柴田貴司

プロフィールポイント

これらの例文では、挑戦したい内容を具体的に示し、企業での実現可能性を強調しています。

企業の特色と自分の目標を結びつけることで、説得力のある自己アピールが可能になります。

企業との共通のビジョンを描くことが、成功への第一歩です。